Calculez votre empreinte carbone dès maintenant avec WINEPILOT

Depuis le 02 juin 2025, WINEPILOT, le calculateur d’empreinte carbone « simplifiée » développé par la société FoodPilot, est disponible pour l’ensemble des viticulteurs, coopérateurs et négociants d’InterLoire !

WINEPILOT, de quoi s’agit-il ?

WINEPILOT est un outil accessible et pédagogique qui offre à chaque entreprise la possibilité de calculer son empreinte carbone. Grâce à plusieurs tableaux de bord et indicateurs, les opérateurs vitivinicoles peuvent également se positionner par rapport aux autres utilisateurs de la Loire et travailler leur stratégie de décarbonation.

Une fois son empreinte carbone calculée, un utilisateur peut éditer son rapport carbone et le valoriser auprès de ses différents interlocuteurs professionnels (clients, partenaires financiers, salariés, etc.).

Pour en savoir plus : Communiqué de Presse Stratégie carbone des Vins de Loire

Comment accéder à WINEPILOT ?

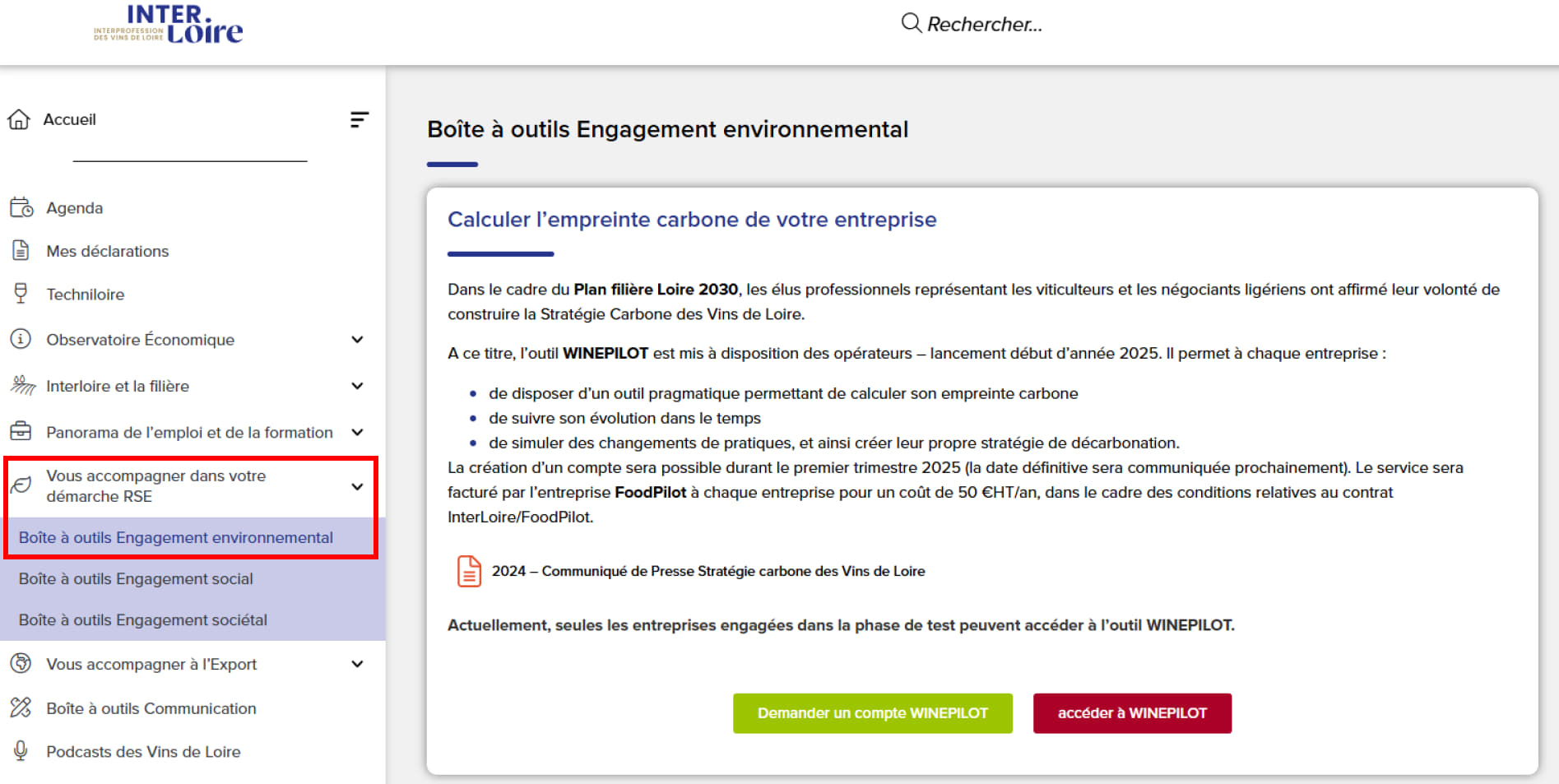

Toutes les entreprises vitivinicoles adhérentes à InterLoire ont la possibilité d’accéder à WINEPILOT. Pour ce faire :

- Connectez-vous sur portail VINSDELOIRE.PRO

- Cliquez sur la rubrique Vous accompagner dans votre démarche RSE

- Sélectionnez l’onglet Boite à outils Engagement environnemental

Si vous utilisez WinePilot pour la première fois, cliquez sur le bouton "Demander un compte WINEPILOT" et remplissez le formulaire. La société FoodPilot et InterLoire reviendront vers vous rapidement pour que vous puissiez souscrire à l’outil (service facturé 50 €HT/an par l’entreprise FoodPilot).

Si vous bénéficiez déjà d’un abonnement en cours de validité, cliquez sur "accéder à WINEPILOT" pour avoir accès à l’outil.

WINEPILOT, un outil également pour le collectif !

À l’échelle de la Loire, WINEPILOT permettra également de mesurer l’empreinte carbone de la filière, de déterminer les principaux leviers d’actions pour la décarbonation, et de définir une trajectoire de réduction et les actions de contribution à la neutralité (stockage de carbone).

Cet outil a également été choisi par les vignobles de Bourgogne, Bordeaux, Cognac et du Sud-Ouest. Forte de cette dynamique collective, la Loire partage désormais avec ces vignobles un outil pragmatique, robuste techniquement et évolutif.

Consultez aussi Tous les articles

Retour sur la formation « Mettre en place un vignoble dédié à la production en IGP »

Les 26 février et 5 mars dernier, s’est tenue une première formation développée par le Syndicat des vins IGP Val de Loire en partenariat avec les Chambres d’agriculture, à destination des opérateurs souhaitant mettre en place un vignoble dédié à la production en IGP. La dizaine de participants ont pu conjuguer séquences théoriques et mise en pratique.

Ce fut l’occasion de rappeler les enjeux de la mise en place d’un vignoble dédié en IGP pour Justin LALLOUET JONAS, Directeur du Syndicat des vins IGP Val de Loire :

- Pallier les difficultés chroniques pour trouver de la main d’œuvre

- Explorer de nouveaux marchés économiquement rentables pour le vigneron en remédiant à l’irrégularité actuelle d’approvisionnement des marchés en vins IGP

- Adapter le vignoble IGP au changement climatique et limiter l’impact sur l’environnement

- Répondre à la demande sociétale d’éco-responsabilité.

Le cahier des charges IGP Val de Loire offre en effet une grande liberté de production :

- Il n’y a pas de règles de production à la vigne, sauf le rendement maximal à 90 hl/ha, 5 pour lies et bourbes... Ainsi des pratiques comme la taille rase de précision (TRP) sont possibles, tout comme la plantation avec des variétés résistantes, avec des densités plus variées qu’en AOP et sur des sols hors zone délimitée.

- De plus, le cahier des charge IGP Val de Loire offre la possibilité d’assemblage avec mention de cépage selon la règle 85/15.

Le cahier des charges est en perpétuelle évolution pour s’adapter aux enjeux de la filière vin :

- 31 cépages dont plusieurs résistants sont autorisés pour s’adapter face au réchauffement climatique : floreal, voltis, vidoc, artaban…

- Il permet la désalcoolisation partielle pour l’élaboration de vins jusqu’à 6°

- Un décloisonnement des couleurs est à venir pour offrir encore plus de liberté.

L’IGP Val de Loire représente 30 millions de bouteilles vendues par an. Avec 28% de ses volumes destinés à l’export, l’IGP Val de Loire est le 2ème vin de Loire le plus exporté, en volume et en valeur, toutes couleurs confondues, après le Crémant de Loire. C’est notamment le 1er vin de Loire exporté au Canada et au Danemark, en volume et valeur. Dans cet objectif stratégique d’exploitation, l’intervention de Marie GASNIER, Directrice de la prospective à InterLoire a permis d’aborder le positionnement de l’IGP Val de Loire sur les marchés et la conjoncture économique de l’Indication Géographique Protégée.

Quentin GAUTHIER, conseiller viticole à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, a partagé le référentiel technico-économique des coûts de production en IGP. C’est une base importante pour tout opérateur qui souhaite développer une stratégie de production et commercialisation en IGP Val de Loire.

La dernière séquence théorique a été l’occasion se focaliser sur plusieurs leviers possibles présentés par Mathieu JEHANNO, Camille DOMEC-MOULIE, conseillers viticoles à la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire :

- Plantation et conduite

- Mécanisation : taille, travaux en vert

- Fertilisation et construction du rendement

Après la théorie, la pratique ! Après une visite d’une exploitation engagée en TRP avec présentation du matériel à la vigne et échanges avec le viticulteur sur l’intérêt de la technique, les stagiaires ont pu se concentrer sur leur propre exploitation à travers un atelier de travail sur la création d’un vignoble dédié en IGP.

Pour aller plus loin :

- Positionnement de l’IGP Val de Loire sur les marchés (InterLoire)

- Référentiel des couts de production en IGP (bientôt disponible sur Techniloire) et présentation des éléments clé (Chambre d’Agriculture Pays de la Loire)

- Les variétés résistantes floreal, voltis, vidoc, artaban et leur comportement en Loire

Si vous êtes intéressés par cette formation, merci de contacter le Syndicat des vins IGP Val de Loire (02 41 87 25 81 ; contact@igpvaldeloire.fr)

Consultez aussi Tous les articles

Changer de pratiques grâce au collectif

Le groupe « 30 000 » de l'AOP Chinon, fort de 12 vigneron(nes), a choisi comme thème la gestion de la prise de risque en lien avec l’adaptation des pratiques au dérèglement climatique, en clôture d’un projet collectif lancé en décembre 2020. Cette matinée technique s’est déroulée au sein de la maison des vigneron(nes) de Chinon, le mardi 4 mars 2025.

En introduction de la matinée, un bilan des travaux du groupe « 30 000 » a été présenté. Sur les 4 années du projet, l’objectif initial du groupe a été d’agir collectivement pour développer un système de production viticole économe en intrants et créer une dynamique au niveau de l’appellation Chinon. Plusieurs thèmes ont été travaillés entre 2021 et 2024 comme l’aménagement des parcelles et leur environnement, l’entretien du cavaillon, les couverts végétaux inter-rang et les moyens de lutte alternatifs. « Mais les enjeux économiques et la capacité à prendre des risques, associés à un contexte climatique très défavorable, ont été des freins majeurs dans un projet de changement de pratiques. L’important, c’est aussi d’être convaincu du bienfondé des actions sans forcément attendre un retour sur investissement », souligne Aurélien Schlienger, membre du groupe et co-présentateur du bilan.

Les couverts végétaux : bénéfiques sous conditions

« Le maintien de la production est un enjeu majeur aujourd’hui pour le vigneron. Et en termes de pratiques culturales, la couverture des sols constitue une solution pour maintenir les rendements dans le contexte climatique actuel. Cela a été observé en année sèche (2022) comme en année humide (2024) », rapporte Adeline Mallet, conseillère viticole à la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire. L’implantation de couverts végétaux a aussi de multiples avantages. Les observations ont montré que cette pratique pouvait être bénéfique sur l’augmentation du taux de matière organique et la fertilité des sols, dans la gestion de la flavescence dorée et la régulation des ravageurs, grâce à la diversité du milieu. Dans le cas d’un gel de printemps, son effet bénéfique est mitigé et dépend de sa gestion et des conditions d’humidité du millésime. Le couvert maintient l’humidité au niveau du sol et donc accentue le phénomène de gel. En même temps, la présence d’un paillage inter-rang a pour effet de retarder le débourrement. « Pour obtenir un impact positif du couvert, il est donc important de bien maîtriser son itinéraire technique et agronomique (gestion de la date de semis et modalités de destruction du couvert) et de bien gérer la contrainte hydro-azotée », souligne en conclusion la technicienne.

Adapter les pratiques aux nouveaux enjeux dans un contexte d’AOC

Les objectifs des exploitations ont évolué compte tenu du dérèglement climatique et de l’évolution des marchés. Comment ? L’objectif des structures viti-vinicoles est d’aller vers des socio-écosystèmes viticoles de plus en plus résilients en changeant de pratiques viticoles et en diversifiant à tous les niveaux. S’appuyer sur un collectif (les syndicats d’AOP, les groupes « 30 000 ») pour coopérer et partager les connaissances est aussi favorable au changement de pratiques. A l’échelle de la parcelle, on peut diversifier les pratiques pérennes (matériel végétal, conditions de plantation), semi-pérennes (taille, entretien du sol, hauteur haie foliaire) et annuelles (travaux en vert, traitements phytosanitaires et amendements). On peut aussi diversifier les activités de l’exploitation (vitipastoralisme, vitiforesterie, œnotourisme).

« En termes de matériel végétal, plusieurs voies sont exploitables à moyen et long terme. En premier, celle de la diversité variétale via la solution VIFA (intégration dans le cahier des charges d’AOP de variétés d’intérêt à des fins d’adaptation) ou l’utilisation plus importante de cépages accessoires (Exemple : Grolleau pour l’AOC Anjou rouge, Pineau d’Aunis pour l’AOC Saumur Champigny). L’autre voie possible est la diversité clonale au niveau parcellaire en utilisant le potentiel génétique connu de chaque cépage (parcelles polyclonales). Dans le cas du chenin, 4 clones représentent 90% de la surface plantée en France sur un potentiel de 14 clones existants. Pour le cabernet Franc, 3 clones représentent 83% de la surface plantée en France sur 31 clones existants », indique Cécile Coulon-Leroy. Comme la diversité clonale, la diversité des porte-greffes est un levier d’adaptation majeur à explorer davantage. « L’environnement des Indications Géographiques (AOC/IGP) est également favorable à la transition agro-écologique et à une production résiliente en intégrant de nouvelles pratiques via les cahiers des charges (CDC) », souligne Cécile Coulon-Leroy. Plusieurs voies réglementaires peuvent être utilisées pour modifier un CDC :

- Si d’après les connaissances scientifiques et techniques, les changements ont peu ou pas d’impact sur le produit ou le lien à l’origine : l’expérimentation n’est pas nécessaire et l‘on peut envisager de modifier directement le CDC

- Si les changements ont potentiellement un impact sur le produit ou le lien à l’origine : soit des résultats d’expérimentations demandent à être confirmés par la mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation de l’innovation intégré au CDC (DEI) ; soit il n’y a pas de résultats probants et il y a alors nécessité d’expérimenter en dehors du CDC (les produits ne pourront donc pas revendiquer l’AOC/IGP)

- Il y a possibilité depuis 2020 d’intégrer dans les CDC, des dispositions agro-environnementales-type (DAE), voire des certifications environnementales.

« Par contre, de nouvelles pratiques peuvent être mises en œuvre en dehors du CDC, il ne faut pas obligatoirement tout codifier dans le CDC », indique Cécile Coulon-Leroy. Elle présente également deux solutions élaborées par Christel Renaud-Gentié et son équipe à l’ESA d’Angers : un outil pour évaluer l’impact environnemental de changement de pratiques : le calculateur ACV (Analyse du Cycle de Vie) et un jeu de conception d’itinéraires techniques pour sensibiliser aux variations d’impact : VitiGame.

Gérer la prise de risque face aux enjeux du dérèglement climatique

Selon Axa Climate, les rendements depuis 2000, quelle que soit la culture (abricot, blé, maïs, vin) tendent à stagner, voire à baisser avec une plus grande volatilité des rendements et du niveau de qualité. Cet effet « accordéon » devrait s’accentuer au fil des années, conséquence du dérèglement climatique.« S’adapter pour faire face aux aléas climatiques est inéluctable. Cela aura un coût significatif mais un coût bien inférieur à celui de l’inaction, indique Vincent Marchal d’AXA Climate. Les entreprises Agro-alimentaires qui investissent dans l’adaptation témoignent qu’1 euro investi rapporterait de 8 à 35 euros (source : BCG x World Economic Forum, janvier 2025) », ajoute le consultant. En prenant exemple sur une culture de maïs irrigué, Vincent Marchal montre qu’une adaptation partielle par évolution de la génétique et par optimisation de l’irrigation n’est pas suffisante. L’agriculteur doit envisager une adaptation globale en adoptant, en complément, des pratiques favorables à la qualité des sols et à la diversification. Il faut adopter une démarche systémique pour passer d’un système conventionnel à un système durable en réduisant les intrants et le travail du sol, en augmentant la diversité biologique et en privilégiant les amendements organiques. Cette démarche systémique permettra de stabiliser les rendements, d’optimiser l’usage des ressources (eau et azote), d’améliorer la qualité du sol et de stabiliser la marge des exploitations.

Quelles réponses possible côté assurance ? L’offre assurantielle est en train d’évoluer pour accompagner davantage les exploitations pour faire face aux enjeux climatiques. Plusieurs solutions assurantielles existent actuellement sur le marché. Par exemple, le concept d’assurances de la transition garantit aux agriculteurs, changeant leurs pratiques, qu'ils ne seront pas pénalisés économiquement. D’autres assurances dites spécifiques permettent d’assurer un changement de pratiques en particulier. Par ailleurs, des formules sont désormais proposées, engageant non seulement l’exploitant, mais également un intermédiaire qui apportera une garantie de suivi technique, par exemple une coopérative ou un distributeur d’agro-fournitures : c’est le principe de la mutualisation du risque. « Ces dispositifs n’ont pas pour objectif de répondre à une problématique individuelle récurrente. Ils interviennent en dernier ressort quand il y a un trou dans la raquette », indique Vincent Marchal. Par ailleurs, des travaux d’expérimentation sont actuellement conduits (projet VitiRev, projet Behave) par des équipes de chercheurs en économie, sur l’opportunité de créer un dispositif de soutien assurantiel couvrant les risques de pertes de récoltes liée aux maladies fongiques.

Pour en savoir plus :

« Contexte et présentation du projet collectif « groupe 30 000 », Alice Boulanger, Fredon Centre Val de Loire

« Démarrer les couverts végétaux- Lever les croyances et les points clés », Adeline Mallet, Chambre d’agriculture d’Indre et Loire

« Adaptation des pratiques viticoles aux nouveaux enjeux dans un contexte d’AOC », Cécile Coulon-Leroy, ESA Angers

« Vers un dispositif assurantiel levier de transition agro-écologique », actualité TechniLoire

« Vers une assurance maladie de la vigne », article Echosciences-paysdelaloire.fr

Consultez aussi Tous les articles

Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir

Le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a pour ambition de favoriser l’installation durable et pérenne mais aussi le développement de l’activité de jeunes vignerons dans des terroirs français d’exception en soutenant des projets respectueux de l’environnement, mettant en lumière des femmes et des hommes, un terroir et des traditions. Le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir se positionne comme un véritable tremplin pour une nouvelle génération de vignerons désireux de s’installer ou de développer leur domaine grâce à :

- Un accompagnement personnalisé : 7 projets sont sélectionnés chaque année et bénéficient d’un coaching par des élèves-ingénieurs de l’Institut Agro Montpellier ainsi que d’une journée de conseil dispensée par des experts métiers.

- Un soutien financier conséquent : Un prix de 50 000€ est attribué au meilleur projet par un jury éminents représentatifs des métiers de la filière vin, suivi de deux autres prix de 20 000€ et 10 000€.

Concrètement, depuis sa création, le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a permis à ses 22 lauréats de :

- Moderniser leurs outils de production : rénover ou construire des bâtiments dédiés à la vinification, à l'élevage et au stockage, mais aussi investir dans du matériel viticole et œnologique...

- Développer leur activité commerciale : aménager des espaces de dégustation et de vente, développer des activités d'oenotourisme, renforcer leur développement commercial...

- S'adapter aux défis du futur : planter de nouvelles vignes avec des cépages adaptés au changement climatique, ou renouer avec le patrimoine viticole local, en réintroduisant des cépages autochtones, parfois oubliés...

La 9ème édition est lancée et les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 décembre.

Chloe Perinet, responsable communication externe ADVINI, Chloe.PERINET@advini.com

Pour plus d’informations sur le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir, voici quelques liens utiles :

- Présentation du concours

- Brochure 2024-2025

- Lien vers les modalités d’inscription à la 9ème édition et téléchargement du dossier de candidature

- Communiqué de presse – ouverture du concours

- Rétrospective des éditions précédentes et focus sur les Premiers Prix du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir depuis 2015

Consultez aussi Tous les articles

Comment mettre en place un vignoble dédié à la production en IGP ?

Face aux nombreux défis (évolution de la consommation, changement climatique, attentes sociétales …) que rencontre notre filière, qui se traduisent, notamment, pour le segment des vins IGP Val de Loire, par des irrégularités d’approvisionnement des marchés, l’IGP Val de Loire cherche des solutions pour une production optimisée et le développement de modèles de production résilients, créateurs de valeur. La mise en place de parcelles éco-responsables avec des rendements réguliers en fait partie.

Notre ambition et notre parti pris : plutôt que proposer un vignoble dédié unique et expérimental en IGP, vous donner des clés et leviers pour conduire votre production en IGP de façon optimisée.

Notre objectif : proposer aux opérateurs qui le souhaitent, des ressources et un accompagnement, pour développer au niveau de l’exploitation, en conditions réelles, des modèles créateurs de valeurs en IGP. Depuis cet été, nous vous proposons, via les publications du Syndicat (Journal Mensuel) et des Chambres d’agriculture des articles techniques sur différents leviers d’optimisation de votre vignoble. L’ensemble des ressources produites sont disponibles sur notre site, espace "Innover en IGP". En parallèle de ces publications et ressources que nous mettrons en accès, le Syndicat des vins IGP Val de Loire et les Chambres d’agriculture vous proposent de passer à la pratique, au travers de formations collectives.

Formations à venir début 2025 : préinscrivez-vous

Un vignoble dédié est un modèle de viticulture innovant reposant sur une optimisation de plusieurs leviers (choix des parcelles et des variétés, entretien du sol, mécanisation…) afin de garantir à la production une visibilité économique de long terme et aux metteurs en marché un approvisionnement en quantité et qualité. La création d'un vignoble dédié à la production de vins à Indication Géographique Protégée (IGP) en Val de Loire offre des avantages techniques, économiques et commerciaux significatifs. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de valorisation des terroirs et de recherche de compétitivité économique et commerciale.

Deux formations vous sont d’ores et déjà proposées en Pays de Loire et Centre-Val de Loire :

Objectif : vous aider à mettre en place un vignoble dédié sur votre exploitation et vous aider à appréhender les leviers d’une telle approche dans toutes les composantes.

Déroulé de la formation :

Jour 1 :

- Intérêt d’un vignoble dédié IGP dans le marché actuel des vins, rappel sur le cahier des charges avec des interventions d’Interloire et du Syndicat IGP Val de Loire

- Prise en main du référentiel technico-économique des vins IGP Val de Loire par la Chambre d’agriculture

- Leviers d’optimisation en vignoble IGP : Pilotage hydro-azoté, densité de plantation, leviers de mécanisation (Taille Rase de Précision) par la Chambre d’agriculture

Jour 2 :

- Visite d’exploitations

- Passage à l’action, temps de réflexion individuel puis échanges en collectif : passer au vignoble dédié, quels leviers activer et quelles étapes entreprendre

+ 1 demi-journée d’accompagnement individuel pour démarrer le projet de vignoble dédié IGP sur son exploitation

Modalités financières :

Exploitant cotisant VIVEA à prise en charge totale; Non cotisant VIVEA/salariés 220 €/jour de formation + 300 € la demi-journée d’accompagnement individuel

Les dates sont les suivantes :

- 26 février 2025 et 5 mars 2025 en Pays de Loire (lieu de la formation défini selon les inscrits)

- 27 février 2025 et 6 mars 2025 en Centre Val de Loire (lieu de la formation défini selon les inscrits)

Justin Lallouet-Jonas, Directeur Syndicat des vins IGP Val de Loire

Contact : Syndicat des vins IGP Val de Loire, 02 41 87 25 81, contact@igpvaldeloire.fr

Consultez aussi Tous les articles

Le « test du slip » pour évaluer l’activité biologique des sols

Les vignerons du groupe Dephy viticulture durable dans le Muscadet, ont décidé de réaliser le « test du slip » ce printemps dernier pour évaluer l’activité biologique de leurs sols. Le principe de ce test consiste à enterrer un slip 100% en coton à 15-20 cm de profondeur durant 2-3 mois. Le degré de dégradation du slip permettra d’apprécier l’activité biologique, plus il est dégradé plus les sols sont actifs.

Principe du test

Sur chacune des 10 exploitations du groupe Dephy, 2 slips ont été enterrés fin mars dans les inter-rangs de 2 parcelles entretenues différemment, puis ils ont été déterrés fin juin. Les vignerons ont ensuite discuté des résultats pour établir des liens entre le niveau de dégradation des slips et les caractéristiques des parcelles (fertilisation, type de sol, âge de la vigne) et leur itinéraire de gestion des sols.

Résultats et interprétation

Les conditions météorologiques du printemps ayant été très particulières (fort cumul de pluies, croissance de la vigne ralentie) les résultats obtenus ne reflètent pas forcément l’activité biologique des printemps classiques et sont parfois plus difficilement interprétables mais ils sont intéressants pour comprendre ce qu’il se passe dans le sol et donc indirectement pour les vignes. L’interprétation des résultats permet de mettre en évidence différents points : les slips les plus dégradés sont retrouvés à la fois dans des parcelles conduites en agriculture biologique et en conventionnelle. La dégradation est améliorée dans les rangs qui ont eu un semis de couverts cette année où il y a plusieurs années mais avec des repousses. La dégradation est également meilleure lorsque des apports de matières organiques au sol ont été réalisés. Les slips sont moins dégradés, dans des parcelles où il y a plus de passage de tracteur, du travail du sol plus important ou des enherbements naturels âgés. Ces résultats traduisent une activité biologique ses sols qui serait favorisée par l’apport de matière organique, l’implantation de couvert renouvelé régulièrement, ce qui permet une aération des sols, une meilleure pénétrabilité de l’eau et une bonne structuration. Trop de travail du sol ou un enherbement vieillissant peuvent entrainer le tassement du sol et donc réduire l’activité biologique.

Les vignerons souhaitent reconduire cette expérience l’année prochaine pour affiner les résultats et pouvoir adapter leurs pratiques.

Célia Bregeon, Conseillère viticole, Ingénieur réseau Dephy Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, 06 45 70 22 18

Consultez aussi Tous les articles

La taille rase de précision

La taille rase de précision (TRP) se développe depuis quelques années notamment dans le cadre de la production des vins en IGP (Indication Géographique Protégée). Les principales raisons d’utiliser ce mode de taille sont une diminution des temps de travaux, une diminution des coûts de production, une augmentation des rendements.

« Le domaine a commencé à planter en TRP dans les années 2010, mais depuis mon arrivée toutes les vignes sont établies pour la TRP. Ce mode de conduite à été choisis pour principalement 2 raisons : limiter les temps de taille pour pouvoir gérer le domaine avec moins de personnel, et augmenter les rendements. Je suis satisfait des rendements et confirme un gain de temps énorme. J’estime avoir moins de maladies du bois sur les vignes en TRP et avoir moins de maladies cryptogamiques également. Cependant, nous avons dû adapter notre mode de traitement pour bien cibler les grappes : traitement que 2 rangs (en 2m d’écartement). » Jérôme Bondu, domaine de la Forchetière, Corcoué sur Logne (44).

Qu’est-ce que la TRP ?

La TRP est un type de taille établit sur un cordon de Royat. Dans un premier temps, une pré tailleuse montée sur tracteur ou enjambeur va dégrossir de manière rapide en réduisant la hauteur des sarments. Le rendement hectare est d’environ 2h. Dans un second temps, la machine à taille rase va réduire les coursons à environ deux yeux. Le temps de taille est d’environ 4h par hectare pour le passage de la machine. Certaines machines peuvent coupler les deux.

Comment adapter au mieux son vignoble à la TRP ?

Il existe deux types de TRP. Cette dernière peut s’implanter sur une vigne déjà en place où la taille préexistante est le Guyot. Le viticulteur va alors garder le palissage déjà en place et ainsi ouvrir la machine au niveau des piquets. Les sarments qui non pas pu être coupés par la taille mécanique notamment ceux autour des piquets sont enlevés par une reprise à la main. Celle-ci pouvant représenter 8 à 12 heures par hectare selon la machine utilisée, les cépages et le stade de la vigne. 2 à 3 ans avant arrachages, certains viticulteurs décident de réaliser ce changement cultural afin de maximiser les rendements.

Le plus simple et à privilégier est tout de même d’adapter la vigne à la TRP lors de la plantation. Ainsi, il n’est pas nécessaire de mettre en place plusieurs fils (fils releveurs…) ; seul le fil porteur est indispensable. Il faudra donc privilégier un cordon de Royat avec des piquets d’une hauteur de 1m à 1.2m. Dans ce cas-là, il y a une forte diminution de main d’œuvre : pas de repasse manuelle, pas de pliage, pas de relevage des fils releveurs. Il est préférable de choisir des cépages à port érigé ou semi-érigé tel que le sauvignon, le cabernet franc, le chenin, le grolleau, le cabernet sauvignon… Ainsi la TRP permet une réduction des temps de travaux et des temps de main d’œuvre. En revanche, les 4 premières années suivant la plantation sont contraignantes car il faut veiller à ce que les pieds poussent droits et que les cordons se croisent. Il faut également faire attention puisque la TRP peut occasionner trop de bourgeons par rapport au cahier des charges de certaines IGP, une reprise à la main est alors indispensable pour les limiter. Malgré celle-ci, la RTP représente quand même une économie de 30 heures à l’hectare (environ 75h pour un taille guyot (taille + tirage des bois) contre environ 20h pour une TRP avec repasse manuelle).

Afin d’obtenir une meilleure qualité de taille et de diminuer la reprise manuelle, il est nécessaire d’avoir un cordon rectiligne, un terrain le plus plat possible et de longs rangs. Il est nécessaire d’avoir un palissage de bonne qualité :

- Amarres capables de supporter des charges importantes de végétation

- Piquets renforcés et espacés de 5m maximum

- Fil torsadé d'un diamètre minimum de 3,4 mm avec charge de rupture de l'ordre de 500 kg

- Les tuteurs doivent rester en dessous du porteur (éviter des collisions entre les disques et le tuteur)

- L'écartement entre pieds doit être compris entre 0,90m et 1,10m

- Les rangs doivent être à un écartement de vignes larges

- La hauteur de la souche doit être comprise entre 0,70m et 1,50m

Quels sont les différents impacts de la TRP ?

En réalisant la TRP, les grappes sont plus petites mais également plus nombreuses, il y a une augmentation du rendement de l’ordre de 30 à 40 %. La hauteur feuillage est quant à elle moins importante puisqu’il n’a pas de fils releveur. En revanche, afin de pouvoir maintenir une surface foliaire exposée suffisante, le feuillage sera plus large. Pour de très haut rendements (à partir de 180hl/ha) le rapport feuille/fruit n’est pas suffisant et ainsi les degrés alcooliques sont faibles (inférieur à 8% vol.).

La TRP peut cependant avoir quelques inconvénients. Dans la majorité des cas, les rafles restent d’une année sur l’autre sur les souches. En cas de présence de Black-rot une année, la contamination sera alors amplifiée l’année suivante puisque sa forme de conservation hivernale a lieu sur les grappes. La TRP n’est également pas applicable dans les vignobles revendiquant une AOP mais elle peut être une solution afin de diminuer les couts de production pour les vignobles revendiquant une IGP.

Syndicat des vins IGP Val de Loire en partenariat avec les Chambres d'agriculture

contact@igpvaldeloire.fr - 02 41 87 25 81

En complément :

Consultez aussi Tous les articles

Adopter sur son exploitation un vignoble dédié IGP

Edito

Notre filière fait face à de nombreux défis (évolution de la consommation, changement climatique, attentes sociétales …). Cela se traduit, notamment, pour le segment des vins IGP Val de Loire, par des irrégularités d’approvisionnement des marchés.

Face à ces constats, l’IGP Val de Loire cherche des solutions pour une production optimisée et le développement de modèles de production résilients, créateurs de valeur. La mise en place de parcelles éco-responsables avec des rendements réguliers en fait partie.

Notre ambition et notre parti pris : plutôt que proposer un vignoble dédié unique et expérimental en IGP, vous donner des clés et leviers pour conduire votre production en IGP de façon optimisée.

Notre objectif : proposer aux opérateurs qui le souhaitent, des ressources et un accompagnement, pour développer au niveau de l’exploitation, en conditions réelles, des modèles créateurs de valeurs en IGP.

Pour cela, le Syndicat des vins IGP Val de Loire, en collaboration avec les Chambres d’agriculture, vous proposeront dans les mois à venir :

- Des informations techniques sur les leviers possibles pour optimiser votre vignoble en IGP ;

- Un accompagnement collectif (formations, mise en place de collectifs de viticulteurs) et individuel ;

- La mise à disposition de références technico-économiques pour piloter votre production en IGP.

Dans l’article à suivre, nous vous présentons la démarche de vignoble dédié plus en détail. Il est le premier d’une série de plusieurs articles consacrés à la démarche vignoble dédié IGP en Loire. Les articles suivants auront pour objectif de préciser les perspectives technico-économiques véhiculées par des leviers techniques mobilisables en IGP Val de Loire. Ces articles seront rédigés conjointement par les équipes viticoles des Chambres d’agriculture du Val de Loire. Pour ceux qui voudront aller plus loin, des formations seront proposées pour passer à l’action !

Catherine MOTHERON

Présidente du Syndicat des vins IGP Val de Loire - ODG

Qu’est-ce qu’un vignoble dédié en IGP ?

Un Vignoble Dédié, comme il en existe déjà par ailleurs, est un modèle de viticulture innovant reposant sur une optimisation de plusieurs leviers (choix des parcelles et des variétés, fertirrigation, entretien du sol, mécanisation…) afin de garantir à la production une visibilité économique de long terme et aux metteurs en marché un approvisionnement en quantité et qualité.

Les enjeux sont nombreux et la mise en place d’un vignoble dédié IGP doit permettre de :

- Pallier les difficultés chroniques de trouver de la main-d’œuvre

- Explorer de nouveaux marchés économiquement rentables pour le vigneron en remédiant à l’irrégularité actuelle d’approvisionnement des marchés en vins IGP

- Adapter le vignoble IGP au changement climatique et limiter l’impact sur l’environnement

- Répondre à la demande sociétale d’éco-responsabilité de la filière

La création d'un vignoble dédié à la production de vins à Indication Géographique Protégée (IGP) en Val de Loire offre des avantages techniques, économiques et commerciaux significatifs. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de valorisation des terroirs et de recherche de compétitivité économique et commerciale.

Une démarche technique mais également globale et stratégique

Une première analyse réalisée par la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher en 2021 a permis d’établir des hypothèses qui seront à amender ou confirmer par les travaux à venir, en conditions réelles. Parmi celles-ci, une densité de plantation réduite, une optimisation autour du couple porte-greffe vigoureux et cépage adapté à une sécurisation du niveau de production par ses caractéristiques propres.

Sur la base de ces hypothèses, le gain de coût de plantation d’un vignoble dédié par rapport à une parcelle classique est envisagé entre 20 et 40% selon les options retenues. Côté coût de production à la vigne, le gain de coût de revient à l’hectolitre dépasserait les 30% et pourrait atteindre les 50% selon certaines options. La mise en place des parcelles dédiées pourrait également améliorer le bilan carbone des exploitations en optimisant le niveau de production et maitrisant les ressources consommées lors de la production.

Plusieurs leviers techniques existent et peuvent être mis en place pour optimiser les parcelles :

- Gestion du foncier et structuration du parcellaire

- Mécanisation des interventions à la vigne : travaux en verts, entretien des sols, mécanisation de la taille et du palissage

- Gestion optimisée des vignes, viticulture de précision : OAD, capteurs de suivi de production, traçabilité, pilotage technico-économique…

- Agronomie viticole : couverts végétaux, conduite de la fertilisation

- Gestion intégrée des maladies et ravageurs : biocontrôle, pulvérisation, matériel végétal

- Formation et expertise des viticulteurs en vignoble dédié IGP

L’ambition, à travers cette démarche, est d’accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de modèles de production résilients (rentables, compétitifs et écoresponsables) avec une réflexion sur la régularité des rendements, la maitrise des charges et l’optimisation des ressources consommées/production obtenue. C’est tout l’enjeu de la démarche en 2 temps qui vous est proposé par le Syndicat IGP et le réseau des Chambres d’agriculture du Val de Loire :

- 1 formation pour balayer toutes les hypothèses de structuration d’un vignoble dédié, mobiliser les bonnes techniques, avoir les bons repères sur le marché des vins IGP et designer la configuration de vignoble dédié adapté à votre vignoble d’exploitation ;

- 1 engagement dans un groupe « vignoble dédié » pour être accompagné dans la mise en place concrète de parcelles dédiées conçues en formation au sein de son exploitation.

Si vous êtes déjà engagé dans une démarche similaire, intéressé par la démarche ou souhaitez dès à présent avoir plus d’informations, merci de contacter le Syndicat des vins IGP Val de Loire : contact@igpvaldeloire.fr, 02 41 81 25 81

* Les Chiffres clés de l'IGP Val de Loire

-

IGP Val de Loire = 3 couleurs Blanc, Rouge, Rosé, pas d'effervescent

-

plus de 30 cépages autorisés et des variétés résistantes (revendication en 100% cépage ou en assemblage par couleur)

-

production possible sur 14 départements des Côtes d'Auvergne à la façade atlantique, sans aire délimitée

-

27,4 millions de bouteilles commercialisées dont 1 bouteille sur 5 à l'export (Royaume Uni, Etats Unis, Canada, Pays Bas, Australie, Allemagne...)

Consultez aussi Tous les articles

Des auxiliaires pour plus de sérénité

Depuis 2021, un relevé annuel de biodiversité est effectué au sein du Groupe 30000 Ecophyto « La sérénité au naturel », animé par Florent Banctel, conseiller viticole à la Chambre d’agriculture Pays de la Loire. L’objectif est de déterminer si les vignerons du groupe peuvent compter sur la biodiversité fonctionnelle afin de limiter l’usage d’intrants dans la lutte contre les tordeuses de la grappe. L’objectif s’inscrit dans le cadre de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires à hauteur de 50% d’ici 2025.

En partenariat avec le lycée agricole de Briacé (44), 2 stagiaires du BTS GPN (gestion et protection de la nature) effectuent ces relevés annuellement. Pour nous donner une idée de l’influence de la biodiversité fonctionnelle, la période a été choisie par rapport à la deuxième génération des papillons, celle qui réalisaient le plus de dégâts dans le vignoble de Nantes : en juin et juillet. Les relevés concernent plusieurs familles : les insectes au sol, les hyménoptères, les lépidoptères et les oiseaux. « Tous les individus ne sont pas des auxiliaires directs des tordeuses, mais nous voulons avoir une vision globale de la biodiversité aux abords et au sein des parcelles. Une parcelle a été choisie sur chaque exploitation avec à chaque fois un relevé en début de rang et au sein de la parcelle. Nous souhaitons savoir si les auxiliaires pénètrent dans les parcelles malgré les différentes interventions mécanisées (entretien du sol, traitements, rognages…) et déterminer si un contexte parcellaire est plus performant que d’autres », souligne Florent Banctel.

Résultats et premiers constats

Les données analytiques capitalisées seront analysées par les BTS GPN de Briacé en 2024-2025. Ils utiliseront les données comme support d’étude dans différentes matières avant de fournir leur rapport. Le premier constat est que les populations de tordeuses sont restées quasi nulles pendant les 3 années de relevés, il est donc impossible de conclure si la biodiversité présente était « fonctionnelle » par rapport aux tordeuses. Les premiers résultats ne montrent pas qu’une parcelle ou qu’un contexte est plus favorable systématiquement. Les populations, suivant les familles d’individus, sont très variables d’une parcelle à une autre et on relève parfois plus d’individus d’une même famille au sein de la parcelle alors que dans un autre contexte nous les recensons plus en bordure de parcelle. Ce qui est certain, c’est que plus il y a de diversité végétale, plus il y a d’abris et de sources de nourritures variées qui favoriseront une diversité de la faune. Reste à savoir si cette biodiversité sera fonctionnelle au sens de notre objectif de départ : la lutte contre les tordeuses de la grappe.

Les leviers d’actions identifiés pour le moment concernent plusieurs échelles : intra-parcellaire, extra-parcellaire, ilot et territoire. La préservation d’un enherbement dans l’inter-rang au moins sur une partie de la parcelle est une pratique réalisable, plutôt facile à mettre en œuvre à partir du moment où l’on gère la concurrence à la vigne. Des fauches tardives ou des zones non fauchées dans les tournières ou en bordure de parcelle peuvent être mises en place sans contraintes particulières. La présence de haies avec différentes strates fait partie des corridors à développer pour permettre la connexion des milieux, la circulation des individus. D’autres leviers comme des perchoirs ou des nichoirs s’avèrent efficaces s’ils sont bien réalisés et bien positionnés. Pour aller plus loin, la reconception d’une parcelle dès sa plantation intègrera aussi des zones humides et un format agroforestier. À noter toutefois que l’objectif final reste bien de préserver la capacité de production en limitant l’usage des produits phytosanitaires.

Florent Banctel, conseiller viticole, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, animateur du groupe 30 000 Écophyto « La sérénité au naturel »

Consultez aussi Tous les articles

L’entretien du sol par le robot Trektor

Financé par la Région Pays de la Loire, le projet « Trektor Expé » avait pour objectif principal de favoriser le développement de la robotique en viticulture et en maraîchage, et en particulier le désherbage mécanique comme alternative aux herbicides. Les observations sont encourageantes.

Ce projet a rassemblé des acteurs régionaux : la Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire, SITIA, société experte en ingénierie robotique, et le distributeur de machines agricoles JARNY. Au cours de cette expérimentation commune, le robot TREKTOR a été mis en situation dans des parcelles viticoles avec l’objectif principal de couvrir un itinéraire complet d’entretien du sol. « Nous voulions tester et valider l’usage de la solution autonome en situation réelle » précise Florent Banctel, conseiller viticole à la Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire, qui a participé au suivi.

Performance agronomique égalée

Pour la partie viticole, Trektor a notamment évolué dans une parcelle du vignoble nantais composée de jeunes et vieilles vignes en cours de transition vers le zéro herbicide. Sur les 2 ha, la topographie du terrain était variée : plat, pente régulière, pente et dévers, creux. L’unité autonome a été équipée d’une série d’outils d’entretien du sol permettant d’évaluer son comportement et ses performances sur le cavaillon et l’inter-rang : disques émotteurs, décavaillonneuses, lames pour le cavaillon et cover-crop pour l’inter-rang. « Nous avons observé le comportement du robot dans les mêmes situations qu’un enjambeur, en calquant les interventions d’entretien du sol du domaine où l’essai a été réalisé : l’enjambeur et le robot évoluaient en même temps dans la même parcelle » indique Florent Banctel.

Toutes les opérations culturales ne peuvent pas être mises en exécution par le robot. Cela est dû à des performances moindres par rapport à un tracteur classique : au niveau de la puissance hydraulique et faute d’une prise de force mécanique. Cependant, il est possible de substituer celles-ci par des interventions requérant moins de puissance et donc réalisables par Trektor. Ainsi, les travaux réalisés avec des outils mécaniques ont un résultat agronomique équivalent. La grande précision du robot sur les demi-tours lui permet de travailler avec des tournières très étroites et de réduire considérablement les pertes de terrain grâce à une meilleure définition des trajectoires du robot. Les temps de manœuvre enregistrés sont actuellement égaux ou plus importants en fonction du type de demi-tour employé. D’après nos observations en cultures spécialisées, les demi-tours réalisés par le robot Trektor sont les plus performants au sein de la robotique. Il est peu aisé de comparer les performances technico-économiques d’un robot hybride avec celles d’un tracteur actuel car le robot utilise des technologies nouvelles dans le monde agricole avec des rendements différents : moteur électrique, types de batterie, génératrice de recharge, technologies de motorisation et de transmission…

Intégrer une nouvelle technologie sur son exploitation

La technologie de la robotique est en constante évolution et s’adapte rapidement aux problèmes rencontrés sur le terrain. Gérard Besnier, chargé de mission agriculture de précision à la Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire fait remarquer qu’une bonne partie des problèmes liés directement au robot a été résolue depuis l’expérimentation. L’évolution du robot Trektor est étroitement liée au développement de l’intelligence artificielle. Les problèmes rencontrés seront plus rapidement résolus. La prise en main du robot est fluide et l’ergonomie au travail est améliorée. L’arpentage est aisé et relativement rapide. Il sera d’autant plus rapide à l’avenir avec des systèmes de repérage embarqués ou des drones. Par conséquent, cette tâche qui n’existe pas pour le travail réalisé avec un tracteur habituel devrait être considérée comme aisée et rapide. L’évolution de la technologie permet d’accéder régulièrement à de nouvelles possibilités ou de gagner en efficacité. Aussi, les travaux deviennent accessibles à d’autres salariés et le champ du recrutement peut s’élargir (compétences différentes, meilleure attractivité…). Il faudra cependant que ces salariés soient formés à la manipulation des robots et des travaux associés. Notons que l’autonomie du robot Trektor permettra une utilisation plus longue et régulière lors de ces journées d’utilisation au travail. Cela implique une réorganisation du fonctionnement intra-entreprise pour organiser le travail en fonction de la surveillance du robot et de la gestion des équipes humaines. Il faudrait (re) définir la priorité des tâches de travail et intégrer le robot dans leur mise en œuvre sur l’entreprise pour optimiser son usage.

Le robot devrait permettre, à l’avenir, de réaliser des travaux viticoles de manière plus autonome avec une bonne précision agronomique et une meilleure réactivité dans l’adaptation à son environnement.

Florent Banctel, conseiller viticole, Chambre d’Agriculture Pays de Loire

Pour plus de précisions :

- Florent Banctel, florent.banctel@pl.chambagri.fr

- Gérard Besnier, chargée de mission agriculture de précision, gerard.besnier@pl.chambagri.fr