Taille et préparation du sol à la plantation, des pratiques contre le dépérissement

Après une matinée en salle le 9 novembre dernier sur les avancées des travaux de recherche face au dépérissement de la vigne, le PNDV Tour en Val-de-Loire a donné rendez-vous aux vignerons au Clos Cristal à Varrains. Plus de 80 participants étaient présents. Parmi les ateliers : la taille Chablis et les conseils de plantations.

Pour limiter l’impact de l’Esca, la taille Chablis ou taille champenoise apparait comme une solution. « En Champagne, les vignerons ne sont qu’à 1 % de symptômes de dépérissement sur chardonnay, contre 5 % en Bourgogne sur le même cépage, en lien avec la technique de taille. L’avantage de cette taille est de ne jamais avoir de bois très vieux », a mis en avant lors du PNDV Tour en Val-de-Loire Vincent Gatineau, le nouveau chef de culture du Clos Cristal, arrivé en août 2020. Sur le domaine géré par la Cave Robert et Marcel, deux rangs sont menés en taille Chablis depuis 2019, soient 200 ceps. Chaque année, une nouvelle charpente est créée à partir d’un bois d’un an issu du courson situé sur une « boule » formée au-dessus du porte-greffe et la charpente la plus âgée est supprimée.

Objectif de la taille Chablis : régénérer le bois

Les avantages avancés pour cette taille : régénérer du bois, en concentrant le vieux bois au niveau de la base du cep, et faciliter ainsi le curetage en cas de besoin sur une zone peu étendue. Inconvénient, et non des moindres dans une période de main d’œuvre rare : un temps accru pour la taille et le liage de baguette, mais aussi d’ébourgeonnage. « Pour avoir une charge à 12 yeux, nous allons laisser 3 yeux pour chacune de nos 4 charpentes », poursuit Vincent Gatineau, qui estime à 150 h/ha le travail associé à ce type de taille. La taille expérimentale au Clos Cristal est encore en phase de formation, avec trois baguettes cette année et une 4e pour l’année prochaine. Pour éviter des zones de feuillage trop dense, propices aux maladies, les baguettes doivent être pliées progressivement dans le même axe, et le même sens. Au-delà du temps de taille bien plus important que leurs pratiques actuelles, les vignerons présents étaient sceptiques quant à l’entretien mécanique du sol. « Avec des disques Kress et émotteurs, nous arrivons à gérer les adventices », a poursuivi le chef de culture. Une adaptation de cette taille décollée du sol peut aussi faciliter l’entretien mécanique. Reste à connaître lors des années à venir la productivité des ceps et leur sensibilité à l’Esca dans nos conditions de production (cépage, climat,…)

Planter dans un sol ressuyé, c’est la base !

Sur la qualité des greffes, le pépiniériste Grégory Gibault a rappelé l’importance du test du pouce pour valider la solidité du point de greffe. Mais au-delà de cette étape, c’est bien la qualité de la préparation du sol qui conditionne la bonne implantation des plants. « 80 % de la réussite de la plantation se fait par une bonne préparation du sol», a mis en avant Grégory Gibault. Si de plus en plus de vignerons ont recours à de la plantation mécanisée pour leurs nouvelles vignes, le pépiniériste liste des contraintes associées : « Si le soc ne va pas très profond, à cause d’un sol trop dur, il faudra couper les racines plus court, pour éviter qu’elles ne s’agglomèrent en queue de cheval. L’idéal est d’avoir en 5 et 10 cm de racines. Si vous êtes à 20 cm, il est beaucoup plus compliqué d’avoir une mise en place homogène des racines. ». Des essais sur les longueurs de racines menés par la Chambre d’agriculture 37, allant de 2 à 16 cm en cabernet Franc (porte-greffe 420A et 101-14) et chenin n’ont pas conduit à des différences significatives sur la SECV (Surface Externe de Couvert Végétal). « Les opérations préparant la plantation sont primordiales à l’implantation du système racinaire, à la longévité et la productivité », réinsiste pour sa part Adeline Boulfray-Mallet, de la CA37, évoquant l’importance du repos du sol avant plantation ou l’ameublissement biologique. Enfin, selon les natures de sol, le pépiniériste donne d’autres conseils : « En sol léger, la plantation mécanique est adaptée, à condition d’avoir un sol bien préparé. En sol plus lourd, la plantation à la main pourra s’avérer plus efficace. Ce n’est pas une science exacte, et l’objectif est de s’adapter. A condition de toujours planter dans un sol ressuyé, pour ne pas avoir d’asphyxie racinaire »

Pour en savoir plus : Carnet de bord de la journée PNDV tour Val de Loire (fiches techniques & résumés)

Ce qui oriente le développement des maladies du bois

L’IFV de Colmar a étudié l’impact de certaines pratiques culturales au travers de l’observatoire alsacien des maladies du bois. Parmi elle :

- Le cépage est la variable qui influe le plus sur le développement de ces maladies.

- Les sols les plus lourds semblent les moins sensibles aux maladies du bois.

- La date de récolte a une influence sur le taux de mortalité. Ceci est sans doute à mettre en lien avec l’impact positif d’une mise en réserve plus tôt sur le non-développement des maladies du bois.

- Le rendement apparait comme un autre facteur explicatif puisque s’il est élevé une année alors le taux de maladies du bois augmente fortement l’année suivante.

- La taille est quant à elle le facteur le plus impactant sur la vigne ; la taille respectueuse du flux de sève et la taille tardive limitent le développement des maladies du bois.

- L’ébourgeonnage, en évitant les plaies de taille, ralentit aussi leur développement.

Consultez aussi Tous les articles

Dépérissement : ce qu'a fait la recherche

Les résultats des 4 années du Plan National Dépérissement ont été présentés lors d’une matinée d’échange organisée le 18 novembre dernier sur toutes les avancées de la filière dans la lutte contre les dépérissements. Que retenir ?

La mobilisation de la filière viticole contre les dépérissements est née du constat partagé de la baisse pluriannuelle subie des rendements et de la longévité des ceps. Face à ce fléau déclaré « cause nationale » et, pour la première fois depuis la crise du phylloxéra, une animation nationale sur une problématique technique a été mise en place au sein de la filière vitivinicole française. Impulsé par les interprofessions au travers du CNIV et avec le soutien des pouvoirs publics via FranceAgrimer, le Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV) s’est déployé à partir de 2017. Les dépérissements résultant d’une pluralité de causes et de facteurs aggravants, il fallait d’agir sur tous les fronts, sans qu’il soit possible d’identifier « une solution » susceptible de répondre aux multiples enjeux en présence. Les résultats obtenus à ce jour sont le fruit d’une mutualisation des forces et des moyens : la filière viticole a mobilisé 7 millions d’euros en 4 ans, auxquels se sont ajoutés 5 millions d’euros de soutien public. Ils sont à la disposition de tous les acteurs de la filière sur le site du PNDV au travers d’une vingtaine de fiches techniques, d’une dizaine de webinaires et d’un outil d’aide à la décision. S’il est difficile de résumer 4 années de recherche sur une trentaine de projets, il est donc possible à chacun de trouver de quoi répondre à tout ou partie de ses questions et de s’approprier ces acquis. Nous reprenons ici, une partie des résultats présentés lors de la matinée.

« Les avancées du Plan » en vidéo

« Les avancées du Plan » en vidéo

Les carnets du plan, 2nde édition

Quoi de neuf sur le matériel végétal ?

Le premier des acquis permis par le PNDV est le rapprochement de la filière des pépiniéristes à celle de la viticulture. Ce rapprochement s’est concrétisé dans la mise en œuvre du projet Origine qui a étudié la qualité des plants de vigne et l’amélioration des taux de reprise au greffage. De ce travail a découlé de nouvelles connaissances sur la qualité du point de greffe qui permettent d’établir un ensemble de critères validés et quantifiés pour aider au tri des plants. De nouvelles connaissances sur l’anatomie et le fonctionnement du bois de jeune plant éclairent sur la circulation de l’eau dans ce dernier et les conditions de développement des nouveaux tissus conducteurs. Autre acquis, la création d’une marque, Vitipep’s, valorisant la qualité sanitaire des plants fabriqués en France et la professionnalisation de la filière en intégrant la formation sur la reconnaissance des maladies et l’ampélographie au cahier des charges. La dynamique ainsi initiée a également abouti à la création d’une instance nationale de coordination du matériel végétal dont la première mission sera d’établir un schéma général de diffusion du matériel de base puis d’assurer le suivi de la mise en œuvre des projets des établissements de pré-multiplication (culture sous serre insect proof).

L’anatomie du bois impacte la résistance de la plante à l’ESCA

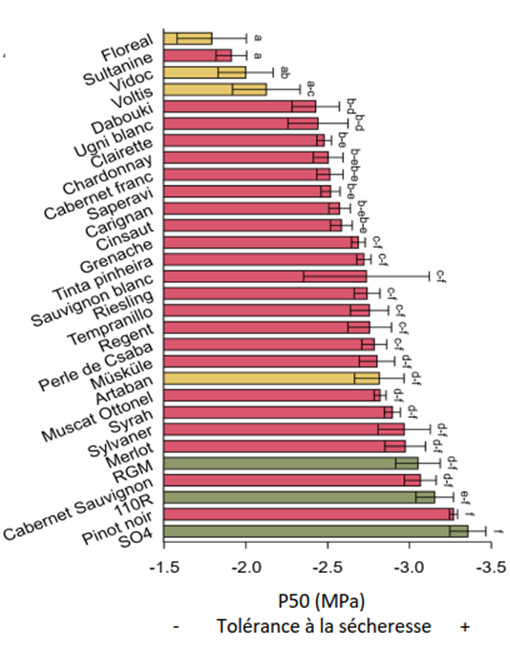

Les résultats du projet Physiopath révèlent que la taille des vaisseaux influence la capacité de la vigne à limiter la progression des champignons responsables de l’ESCA : plus la densité de gros vaisseaux est importante, plus la plante est vulnérable. Par ailleurs, les chercheurs ont observé que la sécheresse inhibe l’expression des symptômes d’ESCA sans pour autant endiguer la maladie. « Si la sécheresse n’est pas la solution contre l’ESCA, celle-ci étant avant tout un facteur limitant la productivité, cet acquis permet en revanche de comprendre le fonctionnement physiologique de la plante face à l’ESCA », souligne Chloé Delmas de l’INRAE et responsable du projet. Ces résultats associés au fait qu’il existe une large gamme de variation de la résistance à l’embolie entre les cépages, laisseraient envisager la possibilité de sélectionner des cépages moins vulnérables à la sécheresse et à l’ESCA. Autre résultat obtenu, l’ESCA provoque un dysfonctionnement hydraulique de la plante dû à des occlusions du xylème par des thylloses et des gels.

montrent une large gamme de variation de la résistance à l’embolie

Un outil portable pour détecter les maladies du bois au vignoble

Et pourquoi pas ? C’est en tout cas le rêve de Cédric Moisy de l’IFV et responsable du projet Vitimage. « Ce projet, a révélé la complémentarité de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et de la tomographie aux Rayons X (RX) pour distinguer les différents niveaux de dégradation du bois : sain, nécrosé ou l’amadou, qui est un bon indicateur de l’état de la plante » explique-t-il. Un pied de vigne ne manifestant pas de symptômes foliaires peut néanmoins contenir plus de 60% de tissus nécrosés, selon les observations. Ainsi Cette approche innovante, basée sur l'imagerie 3D et l'apprentissage automatique, permet de mettre en lien l'histoire de vie des ceps étudiés et le niveau de développement des maladies du bois sans destruction. Une porte ouverte à de nouvelles applications en termes de gestion de parcelle et de suivi de maladies.

Vers la vaccination des ceps contre le court-noué

Le court-noué peut être responsable de la perte de 80% du rendement d’une vigne atteinte par cette virose, impactant également la qualité des raisins et la longévité des ceps. Mais tous les plants ne réagissent pas de la même manière dans les parcelles atteintes. Au travers du projet Vaccivine, les chercheurs ont mis en avant que ces ceps ont été contaminés par des variants peu symptomatiques du virus. Il s’avère qu’un même pied de vigne peut être affecté par deux ou trois variants. Des travaux ont alors commencé sur la prémunition. « L’idée est d’inoculer un variant faiblement pathogène du virus GFVL afin de protéger le cep d’une surinfection due à un variant plus agressif transmis par le nématode. De nouveaux variants hypoagressifs ont été identifiés, sélectionnés et conservés dans des accessions de vigne à l’INRAE pour poursuivre les travaux sur la prémunition », rend compte Olivier Lemaire de l’INRAE et responsable du projet.

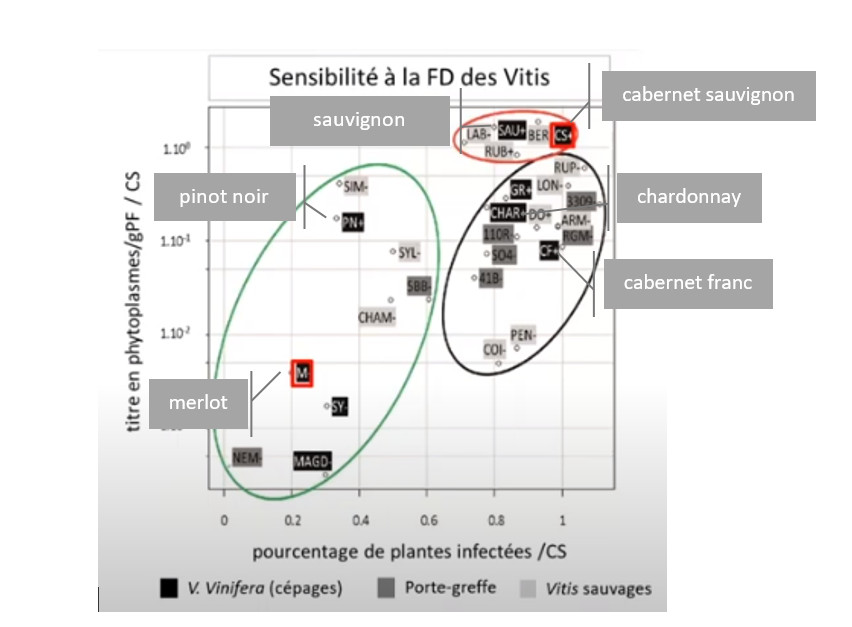

Sensibilité des cépages à la flavescence dorée caractérisée

Les paramètres influençant la probabilité d’une parcelle d’être infectée par la flavescence dorée ont été étudiés dans le projet CoAct. Le facteur cépage a été mis en exergue. Ainsi une parcelle de sauvignon a plus de probabilité d’être infectée par la flavescence dorée qu’une parcelle de cabernet franc. « L’étude génétique de la sensibilité des cépages met en avant un déterminisme génétique du caractère sensible. La suite du projet visera à poursuivre la caractérisation de la sensibilité de cépages régionaux et à mettre en conservatoire les descendants peu sensibles obtenus dans les croisements réalisés », annonce Sylvie Malembic-Maher de l’INRAE. L’environnement paysagé est aussi montré comme un facteur à risque. Ainsi, une parcelle située dans un environnement urbain ou de forêt a plus de probabilité d’être infectée qu’une parcelle placée dans un environnement de vigne ou de cépages peu sensibles. A noter que c’est l’environnement proche, dans un rayon de 100 m autour de la parcelle, qui influe sur la probabilité d’infection.

(groupe vert : peu sensible, groupe rouge : très sensible ; groupe noir intermédiaire)

Consultez aussi Tous les articles

Dépérissement : quelles priorités pour le Val de Loire ?

A l’occasion du séminaire du plan national dépérissement (PNDV) du 18 novembre dernier, un bilan des 4 années du plan a été présenté et la poursuite du plan a été annoncée. La construction des appels à projets de ce PNDV2 est basée sur une consultation organisée dans tous les bassins viticoles pour faire remonter les attentes des professionnels. Qu’en est-il dans le Val de Loire ?

Le plan national dépérissement est dans sa méthode un véritable exemple de mobilisation de filière dans la gestion d’une problématique technique complexe. Les retombées importantes en termes de connaissances scientifiques et d’avancées techniques ont été obtenues grâce à l’effet de mutualisation des forces et des moyens. Il a été par conséquent proposé un PNDV 2 (Plan National de Durabilité du Vignoble) devant permettre aux vignobles de s’adapter aux enjeux sanitaires, de production et de durabilité. Dans le même esprit que le précédent, ce nouveau plan reposera sur la co-construction entre la filière et l’Etat d’une part, entre chercheurs, techniciens et professionnels d’autre part. Une grande consultation dans les différents bassins viticoles de France a donc été organisée afin de définir les nouvelles priorités en matière de recherche et d’innovation. Cette consultation est envisagée via les commissions techniques interprofessionnelles élargies. Ainsi, Interloire a associé le conseil technique Val de Loire à cette consultation en juillet dernier. 6 groupes de travail, regroupant 33 participants, ont réfléchi aux besoins en recherche et transfert pour poursuivre la lutte contre les dépérissements.

Renforcer les connaissances sur le court noué

Un besoin exprimé par la majorité des groupes concerne le renforcement de la connaissance sur les viroses et plus particulièrement sur le court-noué, via la diffusion d’information et la formation. La première cible à viser est celle des influenceurs techniques (conseillers, techniciens de négoce, de coopérative, etc...). Une veille scientifique que l’on pourrait imaginée comme un observatoire des maladies émergentes avec un système d’alerte est également évoquée. L’identification des niveaux de présence du court-noué est un exemple des attendus ou la définition des pratiques à risques pour le pourridié. Les participants relèvent aussi le besoin de mettre en place des expérimentations terrain à grande échelle pour le biocontrôle. Une réflexion est faite sur la nécessité de mettre en place un protocole de prospection flavescence dorée moins chronophage et harmonisé entre les territoires (développer l’utilisation de l’imagerie par exemple pour s’affranchir de la prospection humaine). En lien avec la sélection variétale, il est souligné le besoin d’intégrer la sensibilité voire la résistance aux agressions biologiques dans les critères de sélection. Notons que des données existent déjà et qu’il y a autant un besoin de transfert d’information que de recherche pour compléter les acquis sur la caractérisation des variétés. Un dernier point porte sur le besoin de partage de données météo fiables et qualitatives pour optimiser l’efficience de la lutte contre les maladies cryptogamiques.

Mutualiser les connaissances sur le matériel végétal

La majorité des groupes pointe le matériel végétal avec d’une part un besoin de mutualiser à l’échelle nationale les outils de transfert des connaissances sur le comportement du matériel végétal (cépages, clones, porte-greffe,…) face aux aléas climatiques. Mais aussi le besoin d’approfondir cette connaissance par les acquis de la recherche notamment sur la résilience des variétés face au gel, de leur comportement par rapport au dessèchement, à la canicule,… Un besoin de connaissance sur la manière de maintenir le fonctionnement de la plante malgré un stress sévère est évoqué. Existe-t-il des produits permettant à la plante de mieux résister aux stress environnementaux ? Peut-être à mettre en lien avec d’autres idées émises comme le besoin de comprendre les interactions entre aléas climatiques et physiologie de la plante par rapport à la mise en réserve glucidique. L’étude des interactions avec le porte-greffe pour limiter l’évapotranspiration est aussi évoquée ainsi que celle des techniques limitant l’évapotranspiration. D’autres besoins sont évoqués : mieux maîtriser l’utilisation des équipements antigel, favoriser la synergie collective de la mise en place de ces équipements, développer les capteurs de diagnostic pour améliorer la remontée d’information du terrain en cas d’accident climatiques, avoir une meilleure qualité et précision de la prévision météo.

Appréhender l'impact des pratiques sur le comportement des cépages

Au regard du développement de la prestation de service pour la réalisation des travaux de taille, il faudrait accentuer la formation sur la taille et les solutions curatives auprès des équipes de prestataires. Il faudrait également pouvoir mieux appréhender les impacts des pratiques culturales sur le comportement des cépages et ainsi mieux adapter l’itinéraire. Un besoin de mettre à jour les itinéraires techniques pour s’adapter au période de sécheresse est relevé. Plus précisément, le besoin d’étudier le niveau de réserve glucidique pour mieux lutter contre les différents stress et le mettre en lien avec les pratiques culturales (taille) est énnoncé. Il sera ensuite nécessaire de développer de nouveaux outils, de nouveaux tests pour mesurer facilement le niveau de réserve glucidique.

Accompagner le changement de pratique

L’accélération des procédures de mise à jour, d’évolution des cahiers des charges des appellations est considérée comme un besoin par une partie des participants. En parallèle, il est aussi souligné que la directive VIFA est à la disposition des ODGs, et qu’il faut que celles-ci entament concrètement la réflexion. Le besoin de développer l’accompagnement technique des vignerons sous un angle gestion est mis en exergue notamment dans le cadre des changements de pratiques et organisationnels. Il faudrait intégrer dans les réflexions sociotechniques des intermédiaires comme les experts comptables. En termes de transfert d’information, il semble nécessaire de trouver des moyens pour réussir à toucher davantage de monde et de manières plus locales.

Consultez aussi Tous les articles

Érigéron : mieux vaut prévenir que guérir

L’érigéron du Canada, de la famille de asteraceae, est une adventice fréquente dans les vignes, notamment en Loire. Sa présence au niveau des grappes lors des vendanges mécanisées entraine des défauts aromatiques dans les vins. Avant les récoltes, mieux vaut tous les couper !

Des moûts avec un goût de punaise écrasée, puis des vins aux arômes d’infusion de camomille. Damien Boudeau, œnologue dans le vignoble nantais pour la maison de négoce Guilbaud Frères, se souvient bien de la problématique érigéron en 2020. « Pour ne pas subir le problème encore une fois cette année, les érigérons ont été coupés en septembre, avant les vendanges mécanisées », indique-t-il. De son côté, Mathilde Ollivier, œnologue indépendante, avait alerté les vignerons l’an dernier. « Je suis allée travailler en Provence où j’ai vu ce problème, qui ne m’est donc plus étranger. Depuis le millésime passé, je conseille aux vignerons d’être vigilants en récoltes mécanisées dans des parcelles avec une forte présence d’érigérons. Cette année, certains ont préféré prévenir que guérir, et à juste titre ! » Pour ceux qui ne savent pas reconnaître les arômes d’érigéron dans le vin, Mathilde Ollivier donne un conseil : faire bouillir quelques plantes dans de l’eau. « Ils sauront très facilement identifier le problème par la suite. ».

Accroissement du problème

En Val-de-Loire, cette adventice apparait comme la seule à entraîner des déviations aromatiques dans les moûts, en donnant des notes végétales. L’utilisation moindre d’herbicides a pour conséquence un accroissement de cette problématique. « La plante pousse en fin d’été et se trouve au niveau des grappes. Avec les petits volumes du millésime 2021, la proportion d’adventices vis-à-vis des raisins pouvait être plus forte », poursuivent les œnologues, qui conseillent aux vignerons de couper au maximum les érigérons avant les vendanges. En cas de contamination, les solutions curatives montrent leurs limites. « Sur le millésime 2020, le traitement curatif s’est montré compliqué, se rappelle Damien Boudeau. L’emploi d’extrait protéique de levure pour enlever le masque de l’érigéron n’a pas permis de revenir à des vins fruités. D’où l’enjeu de bien s’appuyer sur du préventif en coupant les érigérons, pour ne pas avoir à gérer le problème au chai ensuite. ». De son côté, Mathilde Ollivier préconise d’isoler les lots et d’employer des colles, en fonction du niveau d’imprégnation des jus par des notes végétales : « Pour les situations avec des contaminations faibles, la colle de pois peut suffire, à raison de 30 gr/hl. Lorsque vous sentez fortement l’érigéron au nez, et avez le goût en bouche, le collage au charbon est nécessaire, avec des doses de 50 à 100 gr/hl, mais avec le risque alors d’enlever aussi des arômes positifs, et perdre en qualité. D’où l’importance de réduire au maximum la présence de ces adventices en amont dans les vignes ! »

Consultez aussi Tous les articles

Des couverts à l’assaut du cuivre dans les vignes

Les teneurs en cuivre des sols viticoles sont souvent au cœur de débats. La phytoextraction, c’est à dire la captation du cuivre par certaines plantes, permettrait d’éviter les risques d’accumulation, voire de toxicité dans les terres.

En Pays-de-la-Loire, le sujet doit justement être creusé dans le projet Vitalicuivre débuté en 2021 pour 3 ans. Avoisinant les 400 000 euros, et cofinancé par l’Ademe et la région des Pays de la Loire, le projet de recherche est conduit par l’Observatoire des sciences de l’univers de Nantes Atlantique (OSUNA), rattaché à l’Université de Nantes. L’IFV y figure comme un partenaire technique pour les essais en champs. « Les prélèvements ont commencé ! précise Marie Bonnisseau, de l’IFV d’Angers, en charge du sujet. Nous avons aidé le BRGM à réaliser la collecte des échantillons pour produire une cartographie du cuivre dans les sols. L’idée est de proposer différents types de sol, dans le Saumurois et l’Anjou, avec des itinéraires techniques distincts, où certains vignerons ont eu recours au cuivre de façon assez élevée et d’autres moins. ».

Les premières mesures sont rassurantes

Bonne nouvelle d’après les premières mesures instantanées du BRGM : les teneurs en cuivre des sols viticoles étudiés ne semblent pas anormalement élevées. Le cuivre EDTA, c’est-à-dire le cuivre biodisponible à plus ou moins long terme, et le cuivre total seront quantifiés en laboratoire, afin d’avoir des données plus précises. Une fois les sols cartographiés, Vitalicuivre prévoit de sélectionner des plantes capables de répondre au triple enjeu d’accumuler le cuivre, de ne pas gêner la vigne et de contribuer à la complémentation alimentaire du porc. « Dans la palette qui nous a été présentée, nous avons indiqué les plantes qu’il est possible de semer en inter-rang, notamment avoine, raygrass, sarrasin et moutarde brune, mais aussi celles plus hautes pouvant être implantées après arrachage de parcelle, comme le tournesol et le chanvre », précise l’ingénieur IFV. Les premiers semis se feront à l’automne 2021 puis au printemps 2022. « Nous vérifierons qu’aucun impact sur vigne, en particulier de stress hydrique, n’est observé. ».

Viser un bilan final neutre

L’enjeu sera ensuite d’exporter ces plantes pour les intégrer dans les rations alimentaires des porcs, habituellement complémentés en cuivre. Sur cette partie, l’entreprise de nutrition animale ADM est partenaire. « Ce projet vise une démarche vertueuse, en revalorisant le cuivre extrait des sols viticoles dans une autre filière, souligne Marie Bonnisseau. Ce que nous espérons, c’est d’avoir la capacité d’extraire l’équivalent du cuivre annuel apporté sur une vigne. Avec un bilan final plus neutre, l’usage du cuivre pourrait ainsi être plus facilement maintenu dans les itinéraires techniques. »

Consultez aussi Tous les articles

Après le gel, la vigne demande de la patience

Alors que nombre de vignerons s’interrogent sur les gestes, les pratiques à avoir suite au gel pour conduire les vignes affectées, les techniciens des chambres d’agriculture répondent à ces interrogations via les bulletins techniques ou des webinaires. Synthèse de leurs recommandations.

Le premier point souligné par les techniciens est qu’aucun apport foliaire ne permet d’aider la vigne à redémarrer suite à un gel. Elle va enclencher seule des processus de cicatrisation et la reprise de végétation. « En attendant que la végétation reprenne, il ne faut pas enlever les rameaux gelées afin de préserver les bourgeons secondaires qui peuvent être encore indemnes. Les pousses gelées tomberont d’elles-mêmes », indique la chambre d’agriculture d’Indre et Loire dans son dernier bulletin. Et l’ATV 49 précise que « le phénomène de cicatrisation de la vigne aboutit à l’isolement des tissus vivants de ceux détruits par le gel. Les enlever demanderait une dépense énergétique supplémentaire pour recicatriser sans compter le risque d’endommager les contre-bourgeons. ». De même, il n’est pas nécessaire de retailler les bois juste après le gel dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été endommagés et les couper risque de provoquer un redémarrage en tête de souche des rameaux qui formeront une « tête d’osier ». Michel Badier, conseiller de la chambre d’agriculture 41 souligne à l’occasion du webinaire organisé par cette structure le 23 avril dernier, que les conséquences seraient une perte de temps à l’ébourgeonnage ou à la taille. L’ébourgeonnage d’une vigne gelée s’avère en revanche essentiel pour optimiser la taille l’hiver suivant. En effet, La taille de vignes gelées et non ébourgeonnée nécessite 30 à 40 % de temps supplémentaire !

Pas d’impasse sur la protection phytosanitaire des vignes gelées

Concernant la fertilisation, il faut prendre en compte que la vigne n’absorbe l’azote qu’à partir du stade 5-6 feuilles et que cette absorption sera fonction de la minéralisation du sol. En absence de pluie, le travail du sol peut accélérer cette minéralisation. A noter également que l’apport d’azote avant nouaison risque de favoriser la coulure et le mildiou. « L’impasse sur la fertilisation ne doit pas être systématique mais réfléchie selon l’état de la vigueur et le pourcentage de bourgeons gelés. C’est au cas par cas et attention aux impasses ! », souligne Michel Badier. Quant à la gestion de la protection phytosanitaire, il est recommandé d’utiliser l’OAD Optidose de l’IFV pour adapter ses traitements à la pression parasitaire et à la végétation. « Surtout ne faites pas d’impasse, souvenez-vous du gel de 91, la protection avait été fortement réduite, résultat nous avons connu une explosion de mildiou en fin de campagne ! », rappelle le conseiller. Pour l’IFV, il est conseillé pour les vignes touchées à plus de 60% d’attendre le stade 7-8 feuilles étalées, pour débuter la protection de la vigne et ainsi préserver les bois.

Pour en savoir plus : bulletin Alternatives viticoles de la Chambre d’agriculture 37 / Webinaire de la Chambre d'agriculture 41

Consultez aussi Tous les articles

Climenvi restitue ses résultats et fait témoigner les vignerons

Le projet CLIMENVI, lancé en 2018, arrive à son terme. La valorisation des résultats obtenus a commencé par une série de webinaires de restitution appuyés de témoignages de vignerons. Les premiers livrables seront disponibles avant l’été.

Le projet Climenvi a pour objectif l’appropriation de la connaissance acquise sur les différents impacts du changement climatique par la filière viticole en région Centre-Val de Loire pour élaborer une stratégie régionale d’adaptation de la viticulture au changement climatique et développer des outils de formation et de conseil pour accompagner les agriculteurs. Le projet piloté par la Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire s’est appuyé sur 3 sites pilotes, représentatifs du point de vue des caractéristiques technico-économiques et située dans une zone d’appellation (Chinon, Touraine et Sancerre). La restitution des résultats a été ponctuée de témoignages qui ont illustré par exemple, les constats des impacts du changement climatique. Ainsi, si les épisodes climatiques sont plus violents dans leur amplitude, ils le sont aussi par leur fréquence. Le cycle végétatif étant plus court, le travail jusqu’alors réalisé en 3 mois doit être effectué en 2 mois nécessitant une réorganisation du travail. Si l’état sanitaire des vendanges ne pose plus que rarement de problème et que les raisins atteignent plus facilement de belles maturités, des inquiétudes naissent en lien avec des profils aromatiques plus discrets, des degrés en alcool élevé et des pH bas, modifiant l’équilibre des vins. Certes certains vins peuvent aujourd’hui tirer profit de cette évolution comme les rouges, mais demain ?

Des leviers déjà activés

S’il ne se dégage pas des témoignages, un sentiment d’urgence du fait de la faculté à s’adapter, il n’en reste pas moins qu’il y a un véritable challenge dans la rapide nécessité de cette adaptation. Des leviers d’adaptation ont déjà été mis en place dans le vignoble comme l’organisation des chantiers de vendanges nocturnes pour préserver la fraîcheur des raisins, les équipements de lutte contre le gel, des rognages plus larges pour éviter les brûlure voire des plantation avec des orientations de rangs différents, la gestion de couverts végétaux pour limiter le stress hydrique et le recours à du matériel végétal plus adapté comme des porte-greffes à racines plongeantes, etc…. Un certain nombre de freins ont cependant étaient identifiés au cours de ces témoignages. Notamment la possibilité de faire évoluer les cahiers des charge, l’anticipation des aléas climatiques via une meilleure qualité des prévisions météo, l’acceptabilité des consommateurs, le besoin d’accompagnement et pour certains la capacité d’investissement des entreprises. Dans tous les cas, il est souligné que l’adaptation au changement climatique ne peut pas s’envisager aujourd’hui sans une démarche d’atténuation de ce changement.

Les résultats en infographies

- Evolution du climat en Indre et Loire - site du chinonais

- Evolution du climat dans le Loir-et-Cher - site de Meusnes

- Impacts et mesures d'adaptation possibles en viticulture

- Impacts et mesures d'adaptation ^possibles en oenologie & organisation du travail

Un OAD, pour analyser l’impact sur votre entreprise

L’objectif de Climenvi était aussi de proposer des outils, des supports à la formation. Ainsi une application, développée par l’équipe de Nicolas Ragot de l’Université de Tours, permettra d’ici l’été, d’accéder à l’ensemble du contenu du projet et de cibler des données par rapport à ses besoins. On y trouvera les indicateurs agro-climatiques et climatiques spécifiques à sa localisation et leur évolution selon les trois scénarii d’évolution du climat. Cet outil résumera aussi les impacts et les solutions. Il est destiné aux vignerons, aux formateurs et aux conseillers.

Consultez aussi Tous les articles

Choisir sa ou ses pratique(s) de lutte contre les maladies du bois

Recépage, regreffage ou curetage ? Comment choisir les pratiques curatives de lutte contre les maladies du bois ? Il n’y a pas de meilleure méthode à privilégier. Le choix des pratiques dépend de nombreux facteurs dont l’âge de la parcelle, la sévérité des symptômes, la durée de vie de la parcelle etc….. Zoom sur les clés de décision.

A l’occasion du webinaire sur l’intérêt technique et économique des pratiques curatives contre les maladies du bois, Anastasia Rocque, chargée de mission au Plan National Dépérissement a analysé différentes pratiques afin de vous donner des clés pour guider votre choix. « Certaines de ces pratiques nécessitent plus de technicité mais quel que soit le choix de la pratique, il est essentiel d’aller se former, de se faire guider et accompagner par un technicien », souligne Anastasia Rocque. En effet l’intérêt technique et économique des méthodes dépend aussi du taux de réussite.

Rajeunir la parcelle sans perdre de récolte

Le recépage est considéré comme une pratique préventive dans le sens où elle permet la gestion précoce des maladies du bois, bien avant l’apparition des symptômes. Basée sur la sélection et la formation d’un pampre, le recépage vise à créer un nouveau tronc pour limiter les maladies du bois et permettre un retour rapide en production. Il se pratique sur des jeunes vignes qui produisent plus facilement des pampres. Il est recommandé de commencer sur une partie de la parcelle après avoir analysé la capacité des ceps à produire des pampres et d’éviter le recours à l’épamprage chimique. Le recépage dit forcé consiste à décapiter un cep après vendange en dessous des nécroses pour ralentir la propagation de la maladie, avant de sélectionner un pampre. Il faudra dans ce cas être vigilant à la protection de la plaie. Le recépage présente un intérêt si la durée de vie de la parcelle se poursuit au moins 10 ans après le recépage, si le vin est valorisé à plus de 0,8€/L et si le taux de réussite est supérieur à 20%. Quant à son coût, il est estimé entre 3 et 4,5 € HT/ cep quand le taux de réussite est de 60 %.

Régénérer les ceps malades à partir du porte-greffe

Le regreffage (ou surgreffage en fente) conserve la partie racinaire mais pas le greffon autorisant un retour en production au bout de 2 ans au lieu des 7 voire 9 ans par la complantation. Effectué au printemps (efficacité moindre à l’automne), cette pratique nécessite de la technicité. Les points de vigilance sont le prélèvement des greffons en hiver (bois secs, bourgeons non débourrés), la conservation des greffons au réfrigérateur, la sélection des greffons au moment du greffage (bourgeons bien gonflés), le temps de réhydratation nécessaire, mais surtout le greffage qui sera suivi du buttage : « il faut absolument que la fente au niveau du porte-greffe soit parfaitement compatible avec le biseau du greffon. Ils ne doivent former plus qu’un ! », insiste Anastasia Rocque. Quand cette technique est bien maîtrisée, le taux de réussite est supérieur à 75 % avec un niveau de rentabilité similaire à celui de la complantation. « Un bon greffeur réalise 110 plants par jour maximum, les données récoltées indiquent une moyenne de 60 plants par jour », précise la chargée de mission. En termes de coût, ce dernier varie de 2,9 à 5,30 € Ht/cep (8 à 10 € pour un complant).

Encore plus technique

Le curetage est de plus en plus pratiqué dans notre vignoble. Il permet de préserver le bois fonctionnel et le flux de sève en creusant le tronc pour éliminer les parties endommagées par l’amadou. La difficulté réside dans la précision de la suppression du bois malade : tout doit disparaître pour que ce soit efficace ! Plus les symptômes sont légers, plus le curetage présentera d’efficacité. Le taux de réussite peut atteindre 90 % et sera meilleur sur les jeunes vignes. Le coût dépend du temps de curetage et de taille, il varie de 2,40€ à 9,20€ HT/cep.

A voir : Intérêts techniques et économiques des pratiques curatives

A lire : la productivité du vignoble comme objectif

A consulter : Site du plan national dépérissement

Consultez aussi Tous les articles

Vigne et stockage carbone : où en est-on ?

Le carbone est de plus en plus au centre des enjeux agricoles. Pour rappel, l’initiative internationale « 4 pour 1000 » lancée par la France en 2015 lors de la COP 21, vise une croissance de 4‰ des stocks de carbone par an dans les premiers 30 à 40 cm de sol pour compenser de manière significative les impacts des GES, dont le CO2, liés aux activités humaines.

Est-ce un enjeu fort pour les sols viticoles ? Oui et non, répond Jean-Yves Cahurel, du pôle Beaujolais-Savoie de l’IFV : « Non, car la surface viticole française est faible, seulement quelques pourcents de la SAU totale. Mais oui, car les sols viticoles sont assez pauvres en matière organique, et il est donc facilement possible de progresser, d’autant plus que les pratiques actuelles vont dans le bon sens ! ». Enherbement des inter-rangs, apports de bois de taille, engrais verts, fertilisation organique… Autant d’actions favorables au stockage du carbone. Entre 2007 et 2019, un réseau « matière organique » a été déployé par l’IFV, pour améliorer la connaissance des impacts des produits apportés, en lien avec les besoins au niveau du sol. « Initialement, ce réseau était dédié à la gestion de la matière organique d’un point de vue agronomique, mais les données obtenues nous servent désormais à creuser la question du stockage de carbone », indique Jean-Yves Cahurel.

Un OAD-matière organique pour fin 2021

Dans l’Anjou, une parcelle de la commune de Saint-Jean-des-Mauvrets fait partie de ce réseau matière organique depuis 2009, subdivisée en deux : travail du sol / enherbement (MO : 1,7%). Quatre modalités ont été suivies, détaille Marie Bonnisseau, de l’IFV d’Angers : témoin sans apport, compost du commerce, compost de marc de raisin, ou compost de déchets verts. « Les apports réalisés tous les 4 ans étaient calculés pour équilibrer la perte théorique de carbone sur la parcelle, voire de l’accroître. Avec la partie enherbée, l’apport de carbone suffisait à compenser les pertes. Pour les autres apports, nous commençons à voir certaines choses : les modalités avec apport de compost de déchets verts bénéficient d’un impact positif sur les rendements et la vigueur. Les résultats ne semblent pas meilleurs avec les amendements du commerce…pourtant six fois plus chers ! ». Grâce aux données collectées, un modèle est en cours de construction, sur la base du modèle AMG de l’Inrae, créé en 1999 et qui simule l'évolution du stock de carbone organique du sol. « En 2021, nous finalisons l’outil avec la réalisation de l’interface. La sortie de l’outil est prévue d’ici fin 2021, voire début 2022, pour les conseillers avant tout », planifient les ingénieurs de l’IFV. En entrant dans le modèle les caractéristiques du sol, la climatologie et les pratiques viticoles, l’objectif est de pouvoir définir l’évolution du carbone dans les sols, et donc le stockage potentiel.

Vers une rémunération du stockage carbone ?

À Saint-Jean-des-Mauvrets, le suivi de la parcelle est assuré jusqu’en mars 2022 « Les travaux sur le statut organique des sols doivent être menés sur le temps long, comme cela a été fait dans le chinonais par René Morlat de l’Inrae il y a des années, et dont les travaux nous servent aujourd’hui à paramétrer l’OAD-MO », insiste Marie Bonnisseau, qui espère pourvoir continuer d’étudier ladite parcelle encore quelques années. Pour ce qui est d’une éventuelle rémunération du stockage de carbone, les montants semblent pour l’heure bien trop faibles pour motiver les vignerons dans cet unique objectif, estime Jean-Yves Cahurel : « Accroître les teneurs en carbone dans ses sols résulte bien plus d’une logique agronomique ! » Et l’objectif n’est pas de chercher à avoir toujours plus de carbone dans ses sols mais de contribuer à améliorer ses propriétés comme par exemple sa porosité et sa structure tout en augmentant la vie du sol !

Consultez aussi Tous les articles

Agroforesterie : le VinOpôle veut apporter des réponses

Si les projets agroforestiers au sein des vignes restent rares, de plus en plus de vignerons s’intéressent aux bénéfices des arbres dans leurs systèmes. À Amboise, le VinOpôle va implanter des rangs de pommiers entre les rangs d’une nouvelle parcelle expérimentale viticole. Objectif : préparer l’avenir du vignoble ligérien.

Une centaine d’hectares. C’est la (très petite !) surface de vignes menées en agroforesterie intraparcellaire sur la France actuellement, d’après Thierry Dufourcq de l’IFV Sud-Ouest. « Il est très difficile de chiffrer les hectares de vignes avec des arbres en intra-parcellaire. Derrière cette faible surface : des problématiques de mécanisation, de règles d’appellation, de paysage, d’objectif de production sur des territoires très limités... Par contre, les arbres présents autour des parcelles sont bien plus nombreux, et peuvent apporter également des services positifs à la vigne. ». Pour Thierry Dufourcq, l’enjeu est avant tout de promouvoir le développement de l’agroforesterie au sein de l’exploitation, avant de l’envisager au sein même des parcelles. « Dans les parcelles, des objectifs agroécologiques sont déjà obtenus avec une bonne gestion de son sol et des couverts, pour favoriser la biodiversité et lutter contre l’érosion. En parallèle, il y a toujours des endroits où planter des arbres sur une exploitation : dans les pointes, des très petites parcelles, en bordures de chemins… »

Un verger-vigne à Amboise

Bien que peu appliquée en intra-parcellaire, l’agroforesterie suscite de plus en plus l’intérêt des vignerons, observe l’ingénieur IFV. Afin d’apporter des réponses, le VinOpôle d’Amboise mène le projet RedClim Val de Loire, sur un système de verger-vigne. Objectif : préparer l’avenir du vignoble ligérien. Cette expérimentation coconstruite par l’IFV, le lycée viticole d’Amboise et un groupe de vignerons et techniciens, intègre des rangs de pommiers entre les rangs de vignes, dans le but de favoriser la biodiversité fonctionnelle pour diminuer l’utilisation d’intrants, mais aussi réduire les impacts liés au changement climatique, ont présenté Manon Feillet et Guillaume Delanoue de l’IFV d’Amboise lors d’une rencontre Terra Vitis au domaine du Closel (Savennières), le 22 octobre dernier. Démarré en 2018, le projet a vu la plantation de la vigne en 2020 sur 70 ares, avec des cépages locaux (chenin, cot), des cépages d’intérêt d’autres vignobles (viognier, syrah), et un cépage résistant (floreal). Les pieds ont été plantés à 3m et 1,5 m d’inter-rang, et 1,5m et 1m sur la ligne. Les pommiers (54 arbres) seront plantés en 2022, sur plusieurs lignes au sein de la parcelle, « afin que la vigne ait eu le temps de s’implanter sans concurrence, et le temps d’obtenir les plants de pommier souhaités », précisent les responsables du projet. En effet, des variétés anciennes de pommes locales (Gros Locard, Belle Fille de l’Indre, Pépin de Bourgueil), choisies pour résister aux bioagresseurs sans traitements, n’étaient disponibles dans l’immédiat auprès des pépiniéristes. « Les pommiers, conduits en demi-tige, et plantés tous les 6m, ne devraient pas être très hauts, pour ne pas faire trop d’ombre à la vigne située à 4,5 m des lignes de pommiers, précise Manon Feillet. Les dates de récolte des pommes ont aussi été choisies pour ne pas entrer en conflit avec la période de vendanges. ». Une haie multi-essences sera aussi implantée en bordure de parcelle, et une couverture permanente sera mise en place dans les rangs de vignes (sedum album sous cavaillon, couverture spontanée et trèfle nain souterrain entre les rangs). « Il n’y pas une solution pour les projets agroforestiers. Chaque parcelle est unique, et beaucoup d’options restent à tester, insiste Guillaume Delanoue. Mais avec ce dispositif, les vignerons du Val-de-Loire pourront obtenir en partie des réponses à leurs questions sur l’agroforesterie. » Un peu de patience avant de voir les résultats cependant !