Estimer ses rendements

Le calcul de l'estimation d'un rendement potentiel d'un hectare de vigne reste toujours une opération délicate à réaliser : 4 paramètres interviennent, dont 2 sont des variables importantes : le nombre de grappes et le poids moyen des grappes. La Chambre d'agricuilture du Loir-et-Cher, propose une fiche technique développant une méthode d'estimation.

Consultez aussi Tous les articles

Biodiversité dans les vignes : repartir d’une page blanche ?

Lors de l’Assemblée Générale de Terra Vitis Loire, organisée au domaine Charles Pain à Panzoult (37) le 19 avril 2018, Yves Gabory de Mission Bocage est intervenu sur l’intégration de biodiversité dans les vignes, quitte à repenser totalement le système.

Maladies du bois, rendements en baisse, fortes pressions ravageurs et maladies, mais aussi problématiques (re)émergentes comme phylloxera, xylella, flavescence dorée… Et si le modèle viticole développé ces dernières décennies était responsable de ses propres maux ? « En tous les cas, les vignes telles que conduites actuellement sont très sensibles » souligne Yves Gabory, de Mission Bocage, lors d’une présentation sur la biodiversité dans les exploitations viticoles, à l’AG Terra Vitis Loire (111 adhérents en 2017, 9 nouveaux en 2018). « La vigne a longtemps fait partie du milieu naturel, grimpant aux arbres et bénéficiant de leur ombre, d’échanges de matière organique, de minéraux, d’équilibres biologiques. Multiplier les cultures sur une parcelle viticole, en y apportant des arbres fruitiers par exemple, permet de produire plus grâce à la complémentarité, sur des productions diversifiées. Le but n’est pas de remettre la vigne au milieu de forêts, mais d’apporter quelques arbres dans les vignes », assure convaincu Yves Gabory. Alors 10, 30, 70 arbres par hectares ? Quelles espèces ? A quels endroits ? Les vignerons présents veulent des conseils pratiques, et connaître les résultats d’essais. Mais patience... Si des choses ont été testées et le sont encore, le directeur de Mission Bocage souligne : « Il ne suffit pas de faire des essais sur des petites surfaces pour connaître les avantages réels, mais travailler à une échelle plus importante pour obtenir tous les bénéfices des arbres et des haies sur la présence d’auxiliaires, la structuration du sol, la biodiversité, la réduction de l’érosion ou de la sécheresse. L’agroforesterie en grandes cultures a montré ses intérêts. Pour ma part, j’imagine un rang d’arbres tous les 12 à 14 rangs de vignes. Mais les instituts techniques doivent apporter des réponses, et les vignerons peuvent eux aussi tester chez eux cette remise en place de biodiversité. »

Changer, et changer beaucoup

Plutôt que d’intégrer de la biodiversité par petites taches, Yves Gabory aimerait que l’on reparte d’une feuille blanche pour concevoir le nouveau modèle viticole. « C’est une réflexion générale que l’on doit mener, allant de pair avec des changements de réglementation et de techniques. L’essentiel est de prendre conscience qu’il va falloir changer, et changer beaucoup. ». La solution pourrait être de revoir la taille de la vigne, pour qu’elle bénéficie de la complémentarité des arbres. « Une taille forte de la vigne l’oblige à faire du bois et à fructifier la même année, ce qui est un gros effort. Taillée de façon moins sévère, la vigne se fatigue moins et peut tirer les bénéfices des arbres, avec des fructifications à ses extrémités pour atteindre le soleil, une diminution des risques de gel de printemps par sa prise de hauteur, moins de maladies car plus aérée, des grappes plus petites mais plus nombreuses. Au final, une réduction du temps de taille et de la protection fongique. »

Mécanisation et appellation

Si beaucoup de vignerons présents sont sceptiques, certains comme Didier Vazel du Domaine de Brizé semblent plus ouverts, voir séduits par le concept : « Dans une petite parcelle, j’ai choisi de laisser 100 bourgeons par pied en taillant moins court. Les vignes résistent mieux aux maladies du bois et aux maladies cryptogamiques car elles sont plus aérées, avec un rendement équivalent, et un bon niveau qualitatif lié aux baies plus concentrées ! ». De nombreuses interrogations de l’auditoire se succèdent, sur la mécanisation, la rentabilité économique, le risque d’attirer de nouveaux ravageurs comme drosophila suzukii, la complexité de faire évoluer les AOC… Pour Nadège Brochard-Mémain, de la Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, cette intervention vise justement à ouvrir le débat : « Lorsque Terra Vitis a été lancée il y a 20 ans, nous étions les premiers à nous dire de la viticulture durable, et désormais, chacun la défend et heureusement. Il faut donc mener la réflexion sur le sujet, et tester des applications techniques dans les vignes, pour observer les résultats. »

Consultez aussi Tous les articles

Soirée-débat sur les dépérissements du vignoble

Les élèves de BPREA du lycée viticole de Montreuil-Bellay se sont penchés à leur manière sur le dépérissement du vignoble. Le 5 avril dernier, ils ont organisé une soirée débat autour d’ateliers où les participants discutaient devant un plateau de fromages et de charcuteries, et d'interventions de l’IFV, de l’INRA et de la pépinière Mercier. Une ambiance très conviviale qui a accueilli une vingtaine de vignerons….

Les trois ateliers proposaient d’échanger sur le plan national du dépérissement du vignoble (PNDV) et plus particulièrement sur les projets de recherche soutenus dans ce cadre, sur les cépages résistants au mildiou et à l’oïdium et sur les mesures prophylactiques de lutte contre les dépérissements. Sur le premier atelier, Etienne Goulet de l’IFV et directeur technique d’InterLoire a rappelé l’esprit de la création du plan il y a deux ans : « Il est issu de la volonté de la filière de coordonner les actions liées aux dépérissements et d’aborder ces actions sous un angle pluridisciplinaire car les dépérissements ne viennent pas d’une cause mais de différentes causes. Il n’y aura donc pas une solution mais un ensemble de solutions. Il faut une mobilisation d’envergure avec des investissements d’envergure d’où ce plan qui permet, entre autres, de soutenir des projets de recherche ». Etienne Goulet a souligné l’importance du rôle du viticulteur qui doit se mobiliser en se formant, s’informant, en partageant son expérience et en s’appropriant les outils, les connaissances auxquels il accède via les conseillers, les techniciens, les réseaux sociaux, le site web du PNDV...

Des variétés résistantes aux maladies enfin disponibles

L’utilisation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques permettrait une baisse de plus de 80% de pesticides. Des programmes de création variétale par hybridation ont été (re)lancés depuis une quarantaine d’années dans plusieurs pays (France, Allemagne, Suisse, Italie…). Aujourd’hui, 4 variétés issues du programme RESDUR de l’INRA (Floréal, Artaban, Vidoc, Voltis) sont inscrites au catalogue officiel ainsi que 12 variétés étrangères originaires d’Allemagne et d’Italie (Muscaris, Souvignier Gris, Monar, Prior, Bronner, Johanniter, Solaris, Saphira, Pinotin, Cabernet blanc, Cabernet Cortis, Soréli). « Si les variétés RESDUR sont issues d’une sélection polygénique de la résistance au mildiou et à l’oïdium, donc plus difficile à contourner, nous ne connaissons pas la stratégie de sélection des autres variétés ni leur stabilité à la résistance », soulignent Virginie Grondain de l’IFV et Olivier Zekri des pépinières Mercier. La disponibilité de ce nouveau matériel végétal est encore difficile à prévoir pour les prochaines années mais le vin issu de ces variétés peut être commercialisé sans limitation de surface (dans le respect des encépagements prévus par les différentes réglementations …). Les participants ont pu déguster certaines variétés étrangères en s’interrogeant sur leur adaptation en Val de Loire et les changements qu’elles nécessiteront (ou pas) en terme de mode de conduite.

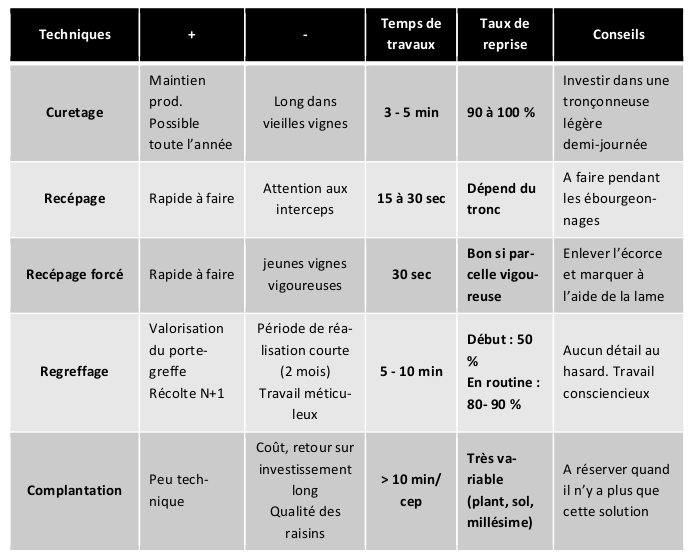

Le recepage moins cher et moins technique que le regreffage

Le recepage, le regreffage ou le curetage permettent de restaurer les souches atteintes par les maladies du bois. Pour renouveler les pieds manquants, deux pratiques sont utilisées : la complantation ou le marcottage conseillé pour les parcelles âgées. Dans ce dernier cas, Didier Vazel vigneron et président de l’ATV 49 remarque l’importance de la fertilisation et de faire descendre le sarment en profondeur pour le faire rapidement remonter droit. Le recepage comme le regreffage permettent de reconstituer en deux ans un cep bénéficiant du potentiel qualitatif initial de la vendange. Mais le regreffage demande plus de technique et une planification des travaux : « une personne regreffe environ 4500 pieds en 3 mois à temps plein, ce n’est pas rien en terme de temps. Il faut compter minimum 5 minutes pour regreffer un cep contre 15 secondes pour un recepage », estime Didier Vazel. Pour faire le choix entre toutes ces techniques, vous pouvez vous aider du tableau comparatif réalisé par l’ATV 49. Les participants se sont enfin interrogés sur l’intérêt du recepage systématique tous les 10 ou 15 ans pour diminuer l’importance des vieux bois, énormes « garde-manger ».

Consultez aussi Tous les articles

Plan national dépérissement du vignoble 2 ans après….

Le plan national dépérissement du vignoble est né en mars 2016, de la volonté de la filière de construire une approche globale et pluridisciplinaire de la lutte contre la diminution des rendements et de la longévité du vignoble. 2 ans après qu’en est-il ? Le 4 avril dernier s’est tenu à Montpellier un séminaire (video) pour faire le point sur les projets de recherche, les collaborations mises en place et les actions conduites dans le cadre du plan. Le premier carnet du plan y a été diffusé.

Au travers du Plan National Dépérissement (PND), plus de 30 actions ont vu le jour depuis 2 ans touchant tant à la recherche, qu’au développement ou au transfert. A l’occasion du séminaire du 4 avril, le premier carnet du plan a été distribué. Toutes les actions y sont présentées sous forme de fiches, des programmes de recherche à la formation, en passant par les innovations pour la surveillance du vignoble ou la qualité du matériel végétal. Ce Carnet permet à chacun de rencontrer les acteurs du vignoble engagés face au dépérissement. Les fiches laissent en effet la parole à ces derniers dans de nombreux témoignages. Des contacts, documents, liens supplémentaires permettent d'approfondir les sujets. Ce carnet propose ainsi aux viticulteurs et vignerons de se plonger dans la dynamique du Plan.

Développer la formation et appuyer l’engagement des viticulteurs

80 % des acteurs de la formation estiment que la prise en compte du dépérissement n’est pas satisfaisante dans l’offre de formation, c’est ce qui résulte d’une enquête menée en mai 2017 auprès de 150 acteurs de la formation. Aujourd’hui, le constat a évolué avec le développement des formations à destination des vignerons, la mise en place de nouvelles formations diplômantes sur la taille et l’implication des chambres d’agriculture dans la formation des conseillers et la création de mallettes pédagogiques. Reste à ne pas oublier les étudiants, les enseignants et les formateurs de lycée viticole ! Par ailleurs, la mise en place à ce jour de 29 réseaux MiVigne va permettre aux 300 vignerons participants d’échanger, de partager leur expérience et de tester des itinéraires techniques. Ces réseaux sont ouverts à qui veut y participer, 10 sont actifs dans tout le Val de Loire.

Vers une marque pour le matériel végétal certifiant le process et l’origine française

Partant du constat de la variabilité de la qualité des plants de vigne et de la mauvaise connaissance du métier de pépiniéristes par les vignerons, la Fédération Française de la Pépinière Viticole lance sa marque « 100% origine française ». Le cahier des charges comprend trois axes fondamentaux : la formation des professionnels à l’ampélographie et à la reconnaissance des pathogènes, le contrôle renforcé des vignes-mères par le producteur, la meilleure lisibilité de l’étiquetage matériel végétal certifié France. D’autres initiatives locales comme celle du Sicavac ont également vu le jour ces dernières années, avec un objectif de renforcer les relations vignerons/pépiniéristes, le contrôle de l’origine des bois de greffons et porte-greffes et le contrôle de la production en pépinière.

De l’importance d’analyser l’état du vignoble

Lutter contre le dépérissement passe par la connaissance précise de l’état du vignoble tant à l’échelle d’une exploitation que d’une région. La DRAAF d’Occitanie a ainsi mis en place une étude sur l’âge et la durée de vie des vignes du vignoble languedocien au travers des données du CVI. Par exemple, l’analyse statistique des vignes arrachées en Languedoc-Roussillon met en avant une proportion relativement importante de vignes de moins de 20 ans, preuve d’une anomalie : sur les 24000 ha étudiés entre 2011 et 2015, cela représente près de 20 % des vignes arrachées et 1000 ha/an ! Il a aussi été constaté une très forte disparité des classes d’âges des vignes arrachées selon les cépages et les départements. Le constat et l’évaluation du dépérissement permet d’anticiper des mesures, d’orienter des besoins et en cela c’est un premier pas vers une solution contre le dépérissement. Une réflexion est initiée dans le Val de Loire pour réaliser un travail similaire à partir des données du CVI.

De nouvelles technologies d’imagerie au service de la recherche

Suite au premier appel à projet lancé par le PNDV, 10 projets de recherche ont été sélectionnés et ont débuté en septembre 2017. Parmi eux, deux font appel à des technologies de haut niveau et peu courantes dans le monde viticole. Pour mieux comprendre le rôle de chaque champignon dans les maladies du bois et leur impact sur les tissus du bois, l’équipe du projet Vitimage a ainsi recours à l’IRM et aux rayons X. Le but de ce projet et de développer des outils de détection et de diagnostic. Ces outils serviront également dans les programmes de sélection et de création variétale pour évaluer la tolérance. L’évaluation et l’étude de nouvelle molécule de lutte est une autre perspective de ces travaux. L’utilisation du synchrotron (accélérateur de particule) permet quant à lui d’étudier l’embolie du xylème sur des plants entiers et la réponse physiologique de la plante au stress hydrique, une des actions du projet Physiopath.

Consultez aussi Tous les articles

La productivité du vignoble comme objectif

Face aux problèmes de dépérissement et de baisse de productivité, l’ATV49 organisait le 22 février dernier une demi-journée technique à Cizay-la-Madeleine (Maine-et-Loire), dans les vignes de Paul Terrien, coopérateur à la cave Robert & Marcel et membre d’un réseau DEPHY.

Le premier point pour assurer un potentiel de production est d’anticiper ses plantations, en cherchant à connaître le potentiel de son sol (vous pouvez pour cela utiliser l’outil E-terroir) pour ensuite raisonner son choix de type de vin et de matériel végétal. Le choix du matériel végétal est la seconde étape. Les cépages résistants sont désormais un levier important pour diminuer les intrants. Outre les 12 cépages résistants inscrits depuis avril 2017 (11 allemands et 1 italien), 4 cépages ResDur INRA sont en cours de validation pour l’inscription définitive attendue pour le premier trimestre 2018 (Artaban noir, Floréal blanc, Vidocq noir et Voltis blanc). Peu sensible aux maladies du bois, le cépage ligérien grolleau offre aussi de vrais atouts en termes de résistance à la sécheresse et aux maladies, comme l’a expliqué Olivier Bouet, vigneron à Beaulieu-sur-Layon (en savoir plus…).

Plusieurs choix techniques

Pour les vignes établies et atteintes de maladies du bois, diverses solutions sont possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Curetage, regreffage, recépage, marcottage ou complantation. Pas simple de faire le bon choix ! L’ATV49 a réalisé un tableau comparatif des principales techniques à mettre en place. « Les maladies du bois ont une dynamique pluri- annuelles. Certaines années les ceps encaissent les attaques de champignons sans laisser apparaître de symptômes ; d’autres années, l’expression de la maladie prend le dessus, les symptômes à motif tigrés apparaissent. Enfin, le cep n’ayant plus assez de bois fonctionnel se défolie et meure d’apoplexie, rappelle Thomas Chassaing, conseiller viticole à l’ATV. Dans ces cas d’apoplexie, un curetage immédiat peut permettre de sauver le pied, mais la période d’intervention est très courte. Si les symptômes sont plus lents, il suffira de marquer le pied pour le cureter durant l’hiver.» L’avantage du curetage est l’absence de perte de production, alors qu’une complantation demande jusqu’à 9 ans pour retrouver une production correcte, poursuit le conseiller. « Mais le curetage est exigeant. Il faut bien enlever l’intégralité de l’amadou pour avoir une reprise en vigueur et en production. » Un pied cureté (3 à 5 min selon l’ATV) revient entre 1,6 et 2,5 euros/cep (main d’œuvre, équipement), contre 10 euros pour la complantation. Le recepage et le regreffage reviennent quant à eux respectivement à environ 0,4 et 3 euros/cep.

Solution plurifactorielle

Pour accompagner les vignerons, les structures de développement du Val de Loire proposent des sessions de formation à la taille poussard durant la saison hivernale et des formations au curetage. Plus de 400 vignerons ont ainsi été formés par l’ATV49 depuis 2010 sur la taille, et 200 sur le regreffage/curetage depuis 2013. « Au-delà des techniques curatives, les bonnes pratiques de taille sont primordiales, pour respecter les flux de sève, et éviter les plaies de taille rases. La solution face au dépérissement est plurifactorielle ! Il ne faut pas se décourager face à l’esca/BDA, chaque cep sauvé est une victoire pour la pérennité des vignobles », termine Thomas Chassaing. La mise en place de groupes MIV (Mobilisation et innovation vigneronne) par les chambres d’agriculture dans le cadre du Plan national dépérissement permet aux vignerons d’échanger sur le dépérissement. Dans le Val de Loire on compte aujourd’hui neuf groupes rassemblant près d’une centaine de vignerons. « Dans le secteur, deux groupes MIV ont été lancés en octobre 2017 sur les problématiques de maladies du bois : un sur le Saumurois, et un en Anjou, avec au total 17 vignerons et des pépiniéristes », détaille Thomas Chassaing.

Consultez aussi Tous les articles

Des systèmes à faibles niveaux d'intrants phytos testés par l'IFV

David Lafond de l’IFV d’Angers expérimente depuis 2012 des systèmes de culture à faibles niveaux d'intrants phytosanitaires, sur une parcelle du domaine expérimental IFV de Montreuil-Bellay. Les résultats, sur les performances technico-économiques et les conséquences pratiques du changement de système pour les vignerons, ont été présentés par Esteban Fortin, ingénieur à l’IFV, lors du dernier Sival.

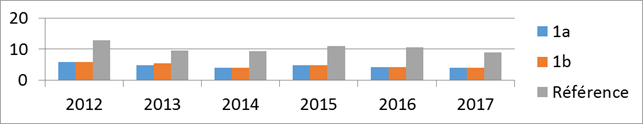

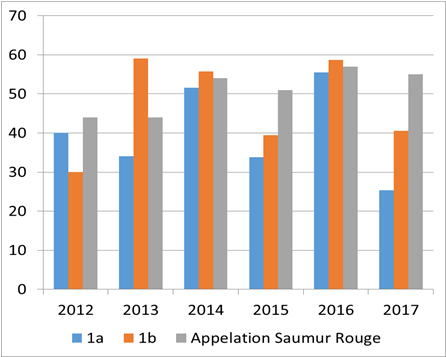

Sur l’essai mené entre 2012 et 2017, deux conduites ont été comparées à la conduite témoin du cabernet franc pour la production de Saumur rouge. La vigne 1a était taillée en guyot simple, alors que la 1b en cordon de royat (taille courte, plus rapide). La conduite agronomique se faisait dans le premier cas avec un enherbement total et des légumineuses sous le rang (1a), et dans l’autre cas avec un travail du sol un inter-rang sur deux, avec l’autre inter-rang enherbé, et les cavaillons travaillés mécaniquement (1b). Le contrôle des bioagresseurs était réalisé quant à lui via Optidose, le modèle IFV, et l’outil Mildium. « L’outil Mildium définit des traitements dits "obligatoires" aux stades 7 feuilles étalées (oidium), floraison (oidium + mildiou) et véraison (mildiou). La réalisation ou non des traitements dits « facultatifs » est raisonnée à l’aide du modèle IFV. Enfin, le module Optidose est appliqué pour chaque traitement afin de réduire les doses utilisées », détaille Esteban Fortin.

IFT entre 4 et 5, contre 9 à 12

Résultats : entre 2012 et 2017, les IFT ont été réduits sur les deux systèmes d’essais comparativement au témoin, avec des valeurs entre 4 et 5, contre 9 à 12 pour la parcelle de référence. La maîtrise des insectes a été très bonne tout au long de l’essai (pas de dégâts de tordeuses ou cicadelles). Pour les maladies, mildiou et botrytis ont été plutôt bien maitrisés sur les cinq années, mais l’oïdium s’est exprimé fortement en 2014. « Il y a eu une grosse attaque d’oïdium cette année-là, et nous sommes surement allés trop loin dans la réduction de dose », reconnaît l’ingénieur IFV. Les symptômes persistant en fin de saison 2015 et 2016, nous avons ajouté un poudrage en 2017 pour son action de choc. »

Sur les rendements, la conduite 1b avec la taille en cordon de royat a entraîné une baisse de rendement en 2012, mais qui a été compensée ensuite en 2013. L’enherbement total (1a) a aussi entraîné une baisse de rendement, mais plus tardive que pour la conduite 1b. En moyenne sur les 5 années, les rendements 1a sont inférieurs aux 1b, eux-mêmes inférieurs au témoin. « Certes, les rendements sont inférieurs dans les deux conduites à la moyenne de l’appellation Saumur rouge, mais les coûts de production, principalement ceux liés à la taille, sont aussi inférieurs », complète Esteban Fortin. La parcelle test étant une ancienne parcelle d’essais porte-greffes, il a été prouvé ici que les porte-greffes Fercal et SO4 s’adaptaient le mieux à l’enherbement pour la conduite 1a.

Nouvelles règles de décision

Sur les conséquences du changement de pratiques, Esteban Fortin juge que « le plus difficile pour les viticulteurs, c’est de réussir à intégrer de nouvelles règles de décisions sur une partie de leurs vignes, sans tout changer d’un coup, car cela peut poser des problèmes sur l’organisation du travail au sein de l’exploitation. La mise en place de règles de décision peut s’avérer complexe à suivre au début, mais elle apporte un côté rassurant au viticulteur. ». Sur le système 1b, l’adaptation au changement de taille est rapide, car le levier est simple. Dans le cas du système 1a, la protection allégée a conduit à un feuillage dégradé en fin de saison, même si l’impact sur la récolte était nul. Ceci a entrainé une faible mise en réserve, à un moment où la vigne en avait besoin pour développer son système racinaire pour s’adapter à la concurrence de l’enherbement total. Avec le recul, il aurait sans doute mieux valu assurer un meilleur état de feuillage en fin de campagne, quitte à traiter un peu plus les premières années, le temps que la vigne s’adapte, avant d’alléger la protection, juge David Lafond.

Penser au changement de pratiques dès l’implantation

Si le cas d’un changement de systèmes s’avère complexe et long dans le cas d’une conversion, il est facilité dans le cas d’une nouvelle plantation, grâce à des leviers plus nombreux : variétés résistantes, mise en œuvre d’un système de taille minimale, associations de cultures et plantes relais contre les maladies cryptogamiques, mais aussi usage de nouvelles technologies (capteurs, drones, etc.), liste Esteban Fortin.

Consultez aussi Tous les articles

Entretien du sol en vignes étroites

Dans le cadre du plan Ecophyto II, la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique et l'Union des Cuma de Loire-Atlantique ont co-organisé une demi-journée sur l'entretien des sols en vignes étroites, en octobre dernier. Diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices, réglage du tracteur-enjambeur au travail du sol et démonstration de neuf outils étaient au programme de cet après-midi. Voici la synthèse de l’après-midi.

Consultez aussi Tous les articles

Paillage du cavaillon : plutôt miscanthus, paille de coco ou tourbe-écorces ?

Contre le stress hydrique et l’enherbement, le GDDV41 a testé en 2017 trois types de paillage sous le rang : le miscanthus et deux supports de culture de fraisiers à savoir la paille de coco et un mélange tourbe-écorces. Les résultats ont été présentés lors de la journée organisée par le Vinopôle Centre-Val de Loire à Cheverny, le 30 novembre, sur la gestion durable des sols viticoles.

« Le cavaillon est difficile d’accès, d’où l’intérêt d’un paillage comme barrière physique contre les adventices, évoque Alice Durand, conseillère viticole à la CA41. Il doit aussi aider à maintenir l’humidité et augmenter la fertilité des sols. Sur le secteur, les paillis issus de supports de culture de fraises hors sol, à base de tourbe et d’écorces ou de paille de coco, nous ont paru intéressants à tester, tout comme le miscanthus cultivé chez un producteur. » C’est ainsi qu’avec le soutien financier d’Interloire, la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher a mené des essais sur l’influence du paillage du cavaillon en comparaison d’un désherbage chimique, à la demande des membres du GIEE Entretien Agro écologique des sols viticoles, du GDDV41. Les paillages ont été réalisés début mai 2017, sur deux parcelles d’essais de 50 ares. Pour le recyclage des paillis de tourbe-écorces et coco (gratuits, sauf transport et épandage), les tests ont été menés à Bourré, à raison de 230m3/ha (pH : 7). À Cour-Cheverny, la paille de miscanthus broyée a été apportée à raison de 25 t/ha, soit 180 m3/ha (pH : 6,5). « La plantation d’un hectare de miscanthus revient à 2 750 euros, et peut être récoltée durant 20 ans. Un hectare de miscanthus permet de pailler un hectare de vigne », précise Alice Durand.

Des liserons traversent

Premier constat : les paillis n’empêchent pas toujours la pousse de l’herbe. À Bourré, les cavaillons avec paillis sont restés plus propres que le sol non paillé, mais les liserons des champs se sont développés directement sur les paillis de coco, et encore davantage sur ceux de tourbe-écorces, obligeant le producteur à réaliser un passage de glyphosate. Le paillage de miscanthus a permis un effet étouffement plus intéressant. « Ce paillage est moins riche que les deux autres, mais le viticulteur de Cheverny avait surtout réalisé un travail mécanique du cavaillon avant l’apport du paillage, ce que n’avait pas fait le vigneron de Bourré », évoque la conseillère. Pour limiter le stress hydrique, le miscanthus montre plus d’intérêt. Les paillis très épais et compacts de supports de culture de fraisiers ont limité la pénétration des pluies en juin, diminuant la recharge de la réserve utile des sols. La mesure du potentiel de tige montre des stress hydriques jusqu’à fin août plus forts sous le paillis que sous le témoin désherbé. Sur Cheverny, les paillis de miscanthus ont permis un maintien de l’humidité massique du sol supérieure au sol nu, en juillet et août. « Il vaut donc mieux choisir des paillis avec une capacité de rétention d’eau plus faible, pour limiter l’effet éponge », note Alice Durand.

Attention à la faim d’azote

Pour éviter le phénomène de faim d’azote lié à la dégradation des paillis, il est important de choisir des matières dont le C/N n’est pas trop élevé. Avec un C/N supérieur à 50, le paillage devra être couplé avec un engrais vert détruit au printemps dans l’inter-rang. Dans le cas de l’essai, une légère faim d’azote a été observée pour l’apport de miscanthus (C/N =80-90, contre 37 pour le mélange tourbe-écorce, et 52 pour le paillage de coco). Dans le cas des paillis de supports de culture de fraisiers, des racines aériennes se sont formées. Il est donc important de réaliser un travail du sol avant paillage, pour créer une cuvette où sera apporté le paillis, et éviter ainsi les racines aériennes. Le paillage semble pour l’instant être une bonne alternative au désherbage chimique du cavaillon, à condition d’être abondant et peu cher, avec une rétention d’eau limitée, un C/N compris entre 30 et 50, apporté après un travail du sol mécanique, et sans chercher absolument le zéro herbicide. « L’essai va être poursuivi sur deux ou trois ans, afin de vérifier l’état sanitaire de la vigne, et mesurer la dégradation de la matière organique », conclut Alice Durand.

Consultez aussi Tous les articles

Gérer au mieux le travail du sol intercep

Pour répondre au plan Ecophyto 2 et afin d’anticiper sur une éventuelle réduction de l’offre herbicides à moyen terme, et d’avoir des informations pour de futurs investissements, le réseau de fermes de références Dephy de la Chambre d’agricul-ture d’Indre-et-Loire a organisé le 9 novembre 2017 une journée autour du travail sous le rang avec l’intervention de Perrine Dubois (ATV 49) sur les clés pour gérer au mieux l’entretien mécanique du cavaillon et une démonstration de matériel. Résumés des démonstrations.

Consultez aussi Tous les articles

Zoom sur les essais d’enherbement mixte de la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire

Entre 2011 et 2014, la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a testé plusieurs types d’enherbement, sur l’inter rang ou en totalité, à Amboise et Chinon. Si les mélanges graminées-légumineuses montrent des intérêts, il conviendrait d’observer leur impact en année sèche.

En Indre-et-Loire, les couverts de graminées se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, entrainant deux problématiques : la concurrence azotée avec des problèmes de fermentation des moûts, et la concurrence hydrique en cas d’été sec, comme en 2010. Pour étudier l’enherbement total ou en inter rang, la Chambre d’agriculture 37 a testé différents couverts entre 2011 et 2014, au lycée viticole d’Amboise (plateau hydromorphe, sol argileux) et à Chinon (sables calcaires). « Les enherbements de ray grass-fétuque à Amboise devenaient très envahissants. Il fallait remettre un couvert pour assurer la portance, mais en limitant la concurrence azotée. Nous avons semé des graminées seules ou avec légumineuse, en inter rang et enherbement total, ainsi que de la koelerie, une graminée à faible croissance testée par l’IFV Midi-Pyrénées, explique Anne Cécile Kaspryk, conseillère viticulture et œnologie à la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire. À Chinon, pour remplacer le travail du sol mécanique en inter rang, nous recherchions un enherbement peu concurrentiel, et moins actif l’été pour limiter la problématique botrytis. Nous avons testé des couverts de sain foin et fétuque ovine. »

Amboise : les légumineuses prennent le dessus

L’enherbement total de koelerie mis en place à Amboise n’a pas été une réussite, trop concurrencé par les espèces locales, malgré un semis à 200kg/ha, explique la conseillère. En inter rang, le pâturin et la vulpie ont été choisies pour leur faible hauteur et leur concurrence azotée limitée. Trois ans après les semis, le pâturin seul n’avait que faiblement couvert l’inter rang, ou était concurrencé par d’autres espèces indigènes. Semés en mélanges, le pâturin et la vulpie ont été dominés par le trèfle blanc en inter rang (40% de graminées contre 60 % de légumineuses). Si la vulpie a été moins étouffée que le pâturin, ces deux couverts graminées-légumineuses se sont toutefois montrés très semblables. Pour l’enherbement total, les légumineuses ont aussi pris le dessus sur les graminées, avec jusqu’à 90 % de trèfle blanc au final, et un cavaillon bien enherbé. Si les couverts avec légumineuses ont permis d’augmenter les teneurs en azote du sol, on constate une légère baisse de rendements avec l’enherbement total et une augmentation de la teneur en azote assimilable des moûts, significative en 2014. Aucune différence sur le botrytis n’a été observée entre les enherbements. « Ces résultats observés entre 2012 et 2014 correspondent à des années pluvieuses, précise Anne-Cécile Kaspryk, qui pose la question de la pérennité des couverts et de leur ressemis. Il serait donc intéressant de les observer en cas de stress hydrique, avec de possibles conséquences sur les rendements et le niveau d’azote assimilable. » Cet hiver, une installation de graminées pérennes a été observée, ajoute Adeline Mallet, conseillère viticole à la CA37. Le trèfle blanc serait moins dominant. Une notation doit être faite au mois de mai.

Chinon : la fétuque ovine déconseillée

À Chinon, la fétuque ovine a été choisie pour son caractère peu concurrentiel. « Au final, cette espèce finit par faire des touffes herbacées comme chez les autres fétuques et étouffe le sainfoin », note la conseillère, qui déconseille cette espèce aussi bien en inter rang que sous le cavaillon. Le sainfoin seul a montré un bon développement sur les sables calcaires de Chinon, et semble intéressant dans des conduites moins pérennes, associé à des céréales, précise la conseillère. À l’inverse d’Amboise, les légumineuses se sont peu développées, malgré les multiples semis, y compris sur le cavaillon, en lien avec une concurrence excessive. À noter : les vignes enherbées ont davantage subi le gel en 2013 que celles sans enherbement, du fait d’une humidité supérieure.