Comment la taille permet de faire face aux aléas climatiques ?

Il n’est plus à démontrer que la taille respectueuse du flux de sève permet de limiter les maladies du bois. Le webinaire organisé par vitisphère le 17 novembre dernier a mis en exergue l'intérêt de la taille et de ses conséquences sur le fonctionnement de la plante en cas d'aléas.

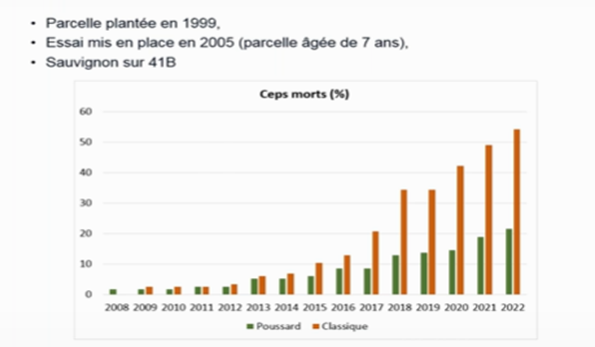

Lors de la taille, les plaies mutilantes génèrent du bois mort. L’accumulation de ce bois mort entraîne un déséquilibre de la plante. « Les maladies du bois sont les conséquences de ces plaies mutilantes. Les champignons responsables de ces maladies, viennent s’installer dans le bois mort par opportunisme… mais dans un second temps », précise François Dal du SIVAC. Si une taille respectueuse (Guyot Poussard, qui s’adapte à toutes les tailles) n’élimine pas les maladies du bois, elle les limite et a, en ce sens, un impact sur le rendement. Tous les essais menés par le SICAVAC vont dans le même sens et comme l’illustrent ces résultats d’essai sur une parcelle de 7 ans, mettent en avant une différence colossale du pourcentage de ceps morts et donc de la productivité.

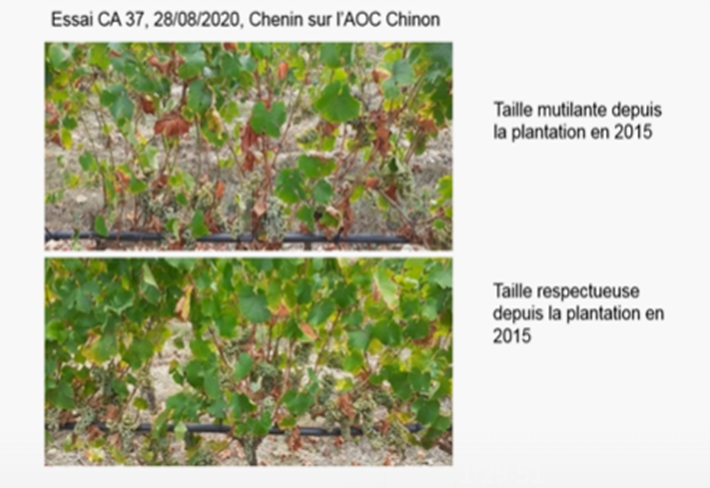

« Notez que l’inversion du flux de sève provoquée par de mauvais choix de taille, bloque ce flux et engendre une très mauvaise alimentation du feuillage par la sève qui a du mal à monter. Quand il fait très chaud, la plante n'arrive pas à alimenter le feuillage... Ces blocages sont d'autant plus graves sur les jeunes vignes » souligne François Dal. Des essais de taille menés par la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire sur des vignes de 5 ans montrent une défoliation plus intense sur la partie taillée classiquement (Guyot simple) par rapport à une taille en Guyot Pousard, avec un impact significatif sur les rendements et la mise en réserve.

Allonger la structure de quelques millimètres par an

Carole Dumon, maître tailleur chez Simoni & Sirch préconise la taille ramifiée pour lutter contre le stress hydrique. « Dans les esprits, la taille sert à raccourcir la structure, en coupant donc dans le vieux bois avec souvent des plaies importantes et profondes. C’est en fait une mutilation qui finit par entraîner la mort du cep. Il faut accepter d’allonger la structure de la vigne, quel que soit le type de taille, afin de créer du bois vivant qui permet des réserves et une bonne circulation de l’eau dans la plante. Un pied avec du bois vivant résistera mieux à la sécheresse et utilisera mieux l'eau », explique-t-elle. Et de conseiller un allongement de 10-15 cm en 20 ans pour que celui-ci ne soit pas trop important et éviter que le bois ne grossisse plus. « La taille ramifiée c’est ni plus ni moins que la construction annuelle de bois vivant avec de petites plaies de taille. Une taille qui permet l’augmentation de la capacité de mise en réserve, une meilleure fertilité, une pérennité du ceps et une meilleure résilience aux aléas climatiques », conclut-elle. Par rapport à l’aléas gel, cette approche présente aussi son intérêt. Dans un essai réalisé sur merlot comparant pendant 10 ans la taille cordon classique à la taille cordon ramifiée, l’année 2021 où tout a gelé, la vigne s’est comportée différemment entre les deux modalités après le gel. « En taille cordon classique, il y a eu beaucoup de pampres moins fertiles avec un impact négatif sur le rendement, alors qu’en taille cordon ramifiée, avec la constitution de bois vivant, les yeux sur les tourelles ont aidé à avoir une pousse active après le gel avec du raisin et un impact moindre sur la production ! », conclut la consultante.

Face au gel, la taille tardive…. Mais vigilance

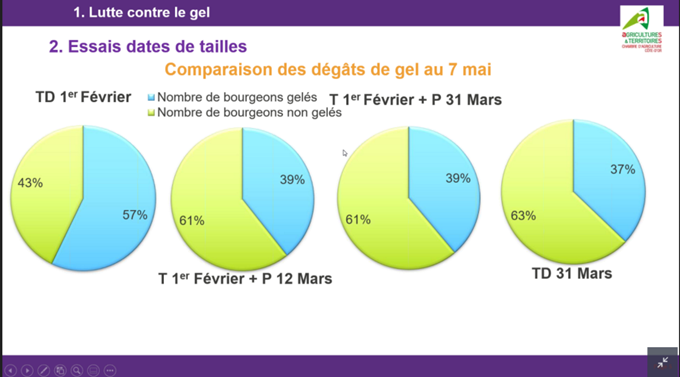

Autre moyen de se protéger du gel est la taille tardive, qui permet de décaler les stades phénologiques et donc la sensibilité de la plante au gel. Thomas Gouroux de la Chambre d’agriculture de Côte d’Or a ainsi comparé deux process de taille : une taille définitive en février ou fin mars et une taille en deux temps avec un démontage en février et un plumage mi-mars ou fin mars sur chardonnay. Les résultats révèlent un impact positif sur la diminution des dégâts de gel de la taille tardive et de la taille en deux fois :

Mais attention souligne le conseiller « La taille tardive impacte la mise en réserve donc la vigueur car on monopolise beaucoup de sève brute sur un nombre important de bourgeons qu'on ne va pas garder. On épuise le pied. Il faut éviter de la faire sur des vignes trop faibles. L’application de la taille tardive est à raisonner sur l'ensemble du parcellaire en fonction de la vigueur, de la vitesse de débourrement de la parcelle (débourrement plus tôt c'est là qu'il faut intervenir plus tardivement) et selon le risque de gel (topographie). Pour la taille en deux temps, la valorisation entre aussi en jeu car il faut prévoir entre 30 et 40 % de temps supplémentaires les premières années ». Dernier conseil, ne pas tailler trop tardivement (avant le débourrement) au risque d’avoir une baisse de production liée à la baisse de vigueur et non au gel !

Consultez aussi Tous les articles

Mise en place d’un Vignoble Dédié en IGP Val de Loire

Le Syndicat des Vins IGP Val de Loire développe un projet ambitieux autour de la création d’un Vignoble Dédié en IGP. Cette démarche collective vise à accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de modèles de production créateurs de valeur et performants au niveau environnemental pour leur entreprise.

Un Vignoble Dédié est un modèle de viticulture innovant reposant sur une optimisation de plusieurs leviers (choix des parcelles et des variétés, fertirrigation, entretien du sol, mécanisation…) afin de garantir à la production une visibilité économique de long terme et aux metteurs en marché un approvisionnement en quantité et qualité.

Véritable projet de filière, le Vignoble Dédié IGP Val de Loire est porté par un groupe de travail composé d’élus, de professionnels et de techniciens du Syndicat des Vins IGP Val de Loire, l’Interprofession Interloire, les Chambres d’Agriculture ainsi que l’Institut Français de la Vigne et du Vin – Pôle Val de Loire. S’inscrivant dans le Plan Filière Val de Loire 2030 d’Interloire, le développement d’un Vignoble Dédié répond à plusieurs objectifs ambitieux. Au niveau de l’entreprise ligérienne de l’amont et de l’aval, le projet ambitionne de trouver des modèles de production durables et créateurs de valeur, pallier les difficultés chroniques de trouver de la main d’œuvre et explorer de nouveaux marchés rentables. Au niveau du bassin viticole, le Vignoble Dédié permettra de stabiliser l’alimentation des marchés grâce à une filière d’approvisionnement structurée, de développer des produits fédérateurs « Val de Loire » en France et à l’export, d’adapter le vignoble au changement climatique et de répondre à la demande sociétale d’éco-responsabilité. Le projet, qui durera a minima 24 mois, sera suivi par une alternante embauchée au Syndicat des Vins IGP Val de Loire à partir d’Octobre 2022. La méthodologie adoptée par le groupe de travail repose sur trois étapes complémentaires :

- Diagnostic de l’existant : un vaste état des lieux des pratiques d’optimisation du vignoble en Val de Loire à travers un questionnaire envoyé à tous les adhérents et des diagnostics d’exploitation.

- Création et enrichissement d’une boîte à outils : pour accompagner les opérateurs selon les territoires, les variétés et les marchésTransfert vers les opérateurs et animation de collectifs locaux : mise en place et développement d’un Vignoble Dédié IGP Val de Loire.

- Transfert vers les opérateurs et animation de collectifs locaux : mise en place et développement d’un Vignoble Dédié IGP Val de Loire. Le début de l’accompagnement des entreprises débutera au plus tard en septembre 2023.

Vous voulez participer à ce projet ? Avoir plus de renseignements sur le travail mené ? Partager les leviers d’optimisation que vous avez mis en place sur votre exploitation ? Rien de plus simple, il suffit de répondre au questionnaire via ce lien.

Consultez aussi Tous les articles

30 études présentées au symposium sur la viticulture

Du 14 au 20 août se tenait à Angers le Congrès International d’Horticulture regroupant près de 2 000 scientifiques venant d’une centaine de Pays pour présenter les avancées de leurs travaux dans 25 symposia différents, dont un consacré à la vitiviniculture. Ce symposium dont la coordination a été assurée par l’IFV et l’OIV était présidé par Benjamin Bois de l’Université de Bourgogne et Ahmet Altindisli de Turquie, et proposait des thématiques en lien avec le changement climatique sur le sol et les pratiques culturales, sur le matériel végétal et sa variabilité génétique, sur le dépérissement ainsi qu’une session autour des raisins de table.

Prés de 30 études ont été présentées à l’orale, certaines très amonts, et d’autres beaucoup plus techniques pouvant apporter rapidement des solutions concrètes à la profession. Parmi elles, l’intervention de Caterina Capri, d’Italie, qui a reçu le prix de la meilleure intervention pour les jeunes chercheurs, sur les couverts végétaux et l’étude de 15 variétés d’enherbement différentes au regard de leur besoin en eau, de leur colonisation racinaire ou de leur production de biomasse ; ces informations pourront être directement utilisées par nos expérimentateurs pour choisir les variétés les plus adaptées pour l’enherbement en fonction des contraintes des parcelles. Pour limiter les effets du changement climatique, Benjamin Bois a également présenté des résultats sur l’effeuillage sur Pinot Noir (impact sur les sucres, l’acide malique…), Etienne Neethling de l’ESA l’intérêt de la diversité génétique intra-variétale du Chenin pour limiter les avancées des stades phénologiques, et Katia Gomez du Portugal l’intérêt des sélections polyclonales pour la régularité de la qualité des vendanges au cours de différents millésimes.

D’autres résultats intéressants ont été présentés au cours de ce symposium, sur le dépérissement de la vigne avec une intervention introductive de Florence Fontaine de l’Université de Reims présentant des résultats prometteurs autour de différents produits de biocontrole pour lutter contre les maladies du bois de la vigne, ou par Jean-Michel Hily de l’IFV sur le datamining et l’exploitation des bases de données génétiques internationales pour améliorer nos connaissances sur les différents virus de la vigne. D’autres interventions plus techniques concernaient par exemple des mesures d’inversion thermique pour vérifier l’efficacité des tours antigel.

L’intérêt de ce type d’événement international est de pouvoir rester en veille sur ce qui se fait dans d’autres Pays et échanger avec les différents chercheurs pour orienter certaines de nos études locales ou consolider nos propres résultats régionaux. Les actes de ce symposium seront prochainement publiés et la communauté scientifique et technique pourra ainsi avoir accès à la totalité des résultats présentés.

Etienne Goulet, IFV/InterLoire

Consultez aussi Tous les articles

L’IFV se penche sur le stress hydrique et la qualité des vins

Depuis 2020, l’IFV pôle Val de Loire-Centre travaille sur un projet de recherche, co-financé par InterLoire, visant à relier différents niveaux de stress hydriques mesurés, à la qualité de la matière première, et aux caractéristiques des produits finis. Ce projet de 3 ans s’inscrit dans le plan filière 2030, et plus particulièrement dans la stratégie régionale d’adaptation au changement climatique.

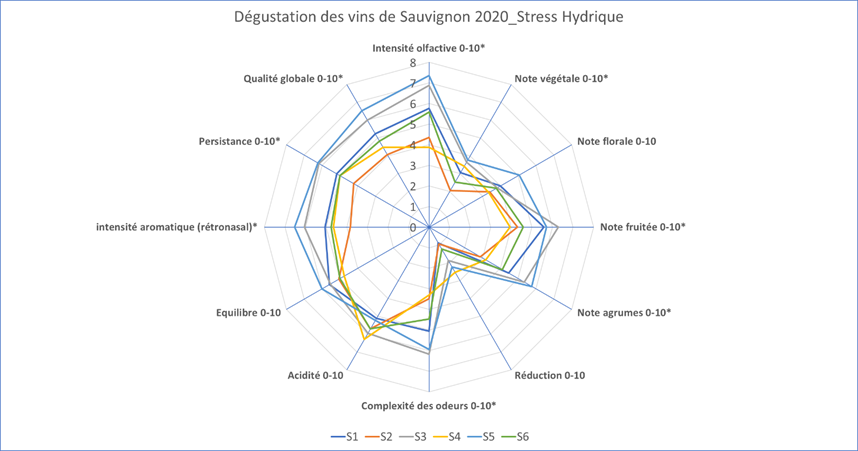

Pour atteindre cet objectif, les travaux en cours se font sur des cépages « climato sensibles » en lien avec les caractéristiques des vins, à savoir le sauvignon et le gamay (rosé). Malgré la difficulté liée à la situation sanitaire de 2020, et plus particulièrement au confinement, les parcelles de sauvignon et de gamay ont pu être sélectionnées à partir de dires d’experts, du travail réalisé avec le modèle Walis et l’appui des vignerons. Ces parcelles ont été choisies avec des états hydriques contrastés. Des mesures liées au régime hydrique (suivi des apex, mesure du Delta C13 sur moût) sont effectuées et des données agronomiques liées au rendement et à la qualité de la matière première sont également acquises. Des suivis liés à la vinification, l’analyse sensorielle et l’acquisition d’analyses physicochimiques, aromatiques sur les vins finis sont également en cours. L’objet a été de réaliser, dans un premier temps, des vinifications ad-hoc en fonction de la typologie des vins et d’évaluer l’incidence technologique du stress hydrique en analysant et en quantifiant les effets du stress hydrique sur la vendange et la qualité des vins résultants. 2020 a servi de base de travail pour alimenter la réflexion de la profession viticole et permettre de poursuivre sur des expérimentations adaptées au territoire. Ainsi et au regard des premiers résultats de 2020, année de stress hydrique, l’année 2021 a été consacrée uniquement à des suivis de parcelles plantées en Sauvignon. « Les données 2021, année où il n’y a pas eu de stress hydrique, sont en cours d’étude. Nous avons commencé nos mesures pour 2022 mais notre réseau de parcelles a de nouveau été touché par la grêle de Dimanche dernier… », commente Melissa Merdy de l’IFV.

Des premiers résultats observés sur sauvignon en 2020

Le sauvignon blanc semble être plus sensible au stress hydrique que le gamay. En effet, les valeurs de delta C13 sur sauvignon ont un éventail plus large que sur gamay. Quatre des cinq niveaux d’intensité du stress hydrique sont présents sur sauvignon (niveaux 1 à 4) contre seulement deux sur gamay (niveaux 1 à 3). Par ailleurs, les bilans hydriques des parcelles de sauvignon montrent des résultats bien plus contrastés que le gamay, où les courbes du modèle Wallis se confondent bien plus sans réelle différence malgré un millésime présentant du stress hydrique. Au niveau de la période culturale, sur gamay, très peu de symptômes de stress hydrique au niveau foliaire ont été observés à part sur les complants. Certaines parcelles ont pu subir des blocages de maturité. En revanche, sur sauvignon, les symptômes de stress hydrique foliaires sont plus facilement observables et beaucoup plus fréquents. De plus, certaines parcelles de sauvignon sont jeunes alors que les parcelles de gamay ont presque toutes plus de 20 ans. Or, les jeunes parcelles sont plus sensibles à la contrainte hydrique que les vieilles parcelles de vignes. En effet, ces dernières ont eu le temps de développer leur système racinaire. Globalement il n’y a pas de stress hydrique avéré sur les parcelles de gamay étudiées. Au niveau des paramètres œnologiques il est quasiment impossible d’interpréter les vins de gamay. Sur sauvignon, au niveau des analyses physico chimiques, quelques premiers résultats peuvent s’observer (DO, CPT, Nass). Par ailleurs, pour quasiment tous les paramètres une parcelle se détache des autres. Il s’agit de la parcelle ayant la valeur de delta C13 la plus élevée ou la parcelle la plus stressée (la parcelle S5). Il est donc nécessaire de poursuivre l’essai pour confirmer ou infirmer ces premiers résultats.

Consultez aussi Tous les articles

Les outils permettant de suivre la contrainte hydrique

Les modèles de bilan hydrique sont un des outils utilisés pour suivre l’évolution d’une contrainte hydrique mais il existe aussi des outils, des méthodes de mesure à la vigne. Un webinaire organisé le 13 juin dernier par Vitisphère et l’IFV fait le point sur ces outils et les indicateurs permettant d’apporter un diagnostic.

« La situation est préoccupante voire très préoccupante dans bon nombre de vignobles en France. La contrainte hydrique est arrivée précocement à une période où nous n’avons pas l’habitude de l’observer. La situation est déficitaire en eau par rapport aux autres années mais la vigne ne montre pas de signe physiologique de sécheresse », introduisait Jean-Christophe Payant de l’IFV. Il est vrai que le suivi de l’évolution de la contrainte hydrique par les modèles montre habituellement des différences flagrantes en périodes estivales et de maturation, mais aujourd’hui les choses apparaissent autrement. Ces modèles, tiennent compte du mode de conduite (orientation des rangs, présence de l’herbe, …) et intègrent des données météo pour qualifier le climat (évapotranspiration potentiel). C’est une approche théorique qui permet de quantifier la demande climatique de la plante, les pluies et au final d’avoir un bilan de la réserve en eau disponible pour la plante. « Les modèles permettent également de faire des projections à J+7 de la situation et des comparaisons entre millésimes », complète Jean-Christophe Payan. La fonction bilan hydrique de E-terroir utilise un de ces modèles (le modèle Wallis de l’IFV) qui permet donc de suivre l’évolution de la contrainte hydrique au niveau de la parcelle en temps réel et à sept jours selon le pourcentage d’enherbement. Lorsque le réservoir est plein (100% d’eau disponible), la courbe du bilan hydrique se situe en haut du plateau : absence de contrainte donc pas de régulation de la transpiration. La régulation de la transpiration de la vigne n’intervient pas tant que le sol n’est pas moins de 40 % de son taux de saturation. Ce qui explique qu’il y a une semaine, au moment du webinaire, nous constations peu de symptômes physiologiques de contrainte hydrique chez la plante. Entre 100% et 40 % des réserves en eau dans le sol, la vigne transpire normalement. Entre 40 % et 7 % la contrainte devient modérée et en-dessous de 7 % elle s’avère forte avec un épuisement total des réserves en eau du sol.

Chambre à pression, tensiomètre ou sonde ?

On peut aussi estimer l’état hydrique de la vigne en mesurant directement sur la vigne des modifications physiologiques provoquées par un manque d’eau plus ou moins intense. La mesure de référence est celle du potentiel de base, qui évalue avec une chambre à pression la force avec laquelle la plante doit extraire l’eau du sol pour se réhydrater : plus la contrainte hydrique est forte, plus le potentiel est fortement négatif. Cette mesure est généralement réalisée sur une feuille en fin de nuit. L’outil n’étant pas très pratique d’utilisation, il est surtout destiné aux structures de R&D. L’indicateur de contrainte est lié au pourcentage d’eau dans le sol, notion plus largement utilisée et reprise dans les modèles. Cette mesure peut donc aussi être intéressantes pour confirmer ou non les données des modèles. D’autres outils tels que les tensiomètres ou les sondes capacitives permettent de comparer la teneur en eau dans le sol à des teneurs prédéfinies. Leur intérêt est de permettre d’acquérir ses propres références de disponibilité de l’eau dans le sol et de comparer à des millésimes antérieurs. Mais la mesure se fait à un horizon restreint dans le sol, qui se caractérise généralement par une hétérogénéité structurelle. Quelle profondeur est représentative pour positionner l’appareil ? Il est conseillé de placer 3 tensiomètres, par exemple, par parcelle pour interpréter une médiane et éviter une erreur. Une dernière mesure consiste à suivre la croissance des apex via la méthode des APEX. Elle est simple peu couteuse et rapide mais difficilement utilisable dans les vignobles où se pratique le rognage ! « Quel que soit l’outil utilisé, les seuils de contrainte s’interprètent avec la phénologie de la plante. Il faut prendre en compte les différents niveaux de teneur en eau du sol voir comment ils impactent les bilans hydriques, quelles répercussions ils ont sur la contraintes hydrique et le taux de régulation de transpiration de la vigne », conclut l’expert.

En savoir plus

Consultez aussi Tous les articles

Comment diminuer les risques de contrainte hydrique ?

Une contrainte hydrique peut modifier profondément le fonctionnement physiologique de la vigne : arrêt de croissance des rameaux, diminution de la taille des baies, diminution de la production de sucres par la photosynthèse, modification du métabolisme des baies... Dans des situations de contrainte hydrique sévère, il peut y avoir une chute prématurée des feuilles. Quels leviers peut-on activer pour limiter les risques ?

L'époque d'apparition d’une contrainte hydrique, sa durée et son intensité sont à prendre en considération dans les impacts sur la plante. Par exemple, un manque d'eau entre la floraison et la nouaison réduit le taux de nouaison (diminution du nombre de baies par grappe) et de fertilité pour l’année suivante. Un peu plus tard dans la saison, à véraison, celui-ci diminuera le poids des baies du fait d’un phénomène de concentration. Le manque d’eau impacte donc en premier lieu le rendement. Une contrainte hydrique modérée en fin de cycle (véraison-récolte), s’avère, elle, bénéfique pour optimiser la qualité des raisins et la durabilité des vignes. Si la contrainte hydrique est associée à une chaleur caniculaire, les risques de mortalité pour la plante sont accrus. En effet, à des températures supérieures à 40°C, la vigne développe une stratégie d'adaptation, en diminuant fortement la transpiration de son feuillage, afin de préserver ses tissus foliaires de la déshydratation. Ce stratagème permet d'éviter des accidents physiologiques comme la formation de bulles d'air dans ses vaisseaux (embolie gazeuse) qui priveraient les feuilles de l'apport d'eau provenant des racines. Mais s’il n’y a pas d’eau dans le sol, les conséquences sont désastreuses pour la plante entrainant sa mort. Alors que faire ?

Choisir ses parcelles selon le type de production

De très nombreux moyens existent pour gérer la contrainte hydrique, parmi lesquels on peut citer la sélection des parcelles en fonction de leur réserve en eau, le choix du matériel végétal (porte-greffe et cépage) et la gestion de la surface foliaire. Une gestion raisonnée du vignoble consiste à implanter les productions qui demandent peu de contrainte hydrique sur les sols à forte RU (réserve utile) : production de vins blancs, de vins rosés, de vins rouges fruités à boire jeune, les productions en IGP… En revanche, on réservera les parcelles à faible RU (sols peu profonds, sols caillouteux), susceptibles d’induire des contraintes hydriques, pour la production de vins rouges de garde dans le cadre de l’AOP.

Choisir son matériel végétal selon sa résistance à la sécheresse

On peut également gérer la contrainte hydrique par le matériel végétal. Il existe de fortes variations de la résistance des porte-greffes à la sécheresse. On choisira des porte-greffes qui valorisent peu les réserves en eau du sol dans les parcelles où la contrainte hydrique risque d’être le plus souvent insuffisante (par exemple le Riparia Gloire de Montpellier). A contrario, on choisira des porte-greffes résistants à la contrainte hydrique pour les parcelles à faible RU (420A, 110 R, 1103P, SO4, …). Il existe aussi des différences de résistance à la sécheresse entre cépages (cabernet franc, sauvignon sont plus sensibles que le pinot noir mais moins que le floreal). Il convient donc d’orienter le choix de l’encépagement pour chaque parcelle en fonction des risques de sécheresse tout en prenant en considération l’effet du sol.

Adapter la surface foliaire

Une autre possibilité de gestion de la contrainte hydrique se trouve au niveau du système de conduite. La principale variable est la surface foliaire. Un système de conduite à forte surface foliaire épuise rapidement les réserves en eau du sol, ce qui est un atout si le risque principal est une contrainte hydrique insuffisante. Une surface foliaire modérée permet d’économiser les réserves en eau du sol. On peut réduire la surface foliaire en réduisant la hauteur de la haie foliaire ou en diminuant la densité de plantation. Force est de constater, que les systèmes de conduite à surface foliaire modérément faible ne sont pas compatibles avec de forts rendements, car une autre condition de la production d’un vin de qualité est de disposer d’un rapport feuille/fruit suffisant.

Recourir à l’irrigation

Un autre levier est possible lorsque la législation le permet : l’irrigation. Pour rappel, l’irrigation est interdite pour toutes les vignes destinées à la production de vin, tous segments confondus, entre le 15 août et la récolte. Pour les vins AOP, l’interdiction de l’irrigation va du 1er mai à la récolte. Si l’irrigation est autorisée dans le cahier des charges des IGP Val de Loire, celle des vignes destinées à la production de vin AOP peut être autorisée uniquement par dérogation pour une récolte déterminée en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole. La demande de dérogation formulée par l’ODG doit être accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation. Lorsque l’irrigation est possible, l’opérateur doit déclarer irriguer au plus tard deux jours avant sa mise en œuvre. L’ODG doit tenir à jour la liste des exploitants potentiellement irrigants, la liste des parcelles potentiellement irriguées, la liste des parcelles effectivement irriguées. Il n’y a plus de restrictions matérielles : les installations fixes y compris enterrées sont désormais autorisées. L’INAO souligne que « la dérogation exceptionnellement prise n’est en aucun cas une autorisation de prélèvement d’eau. L’irrigation viticole ne sera jamais prioritaire face à l’irrigation des cultures alimentaires qui elle-même n’est pas prioritaire face à l’usage domestique et à certains usages tiers ».

Pour en savoir plus :

- Euroviti 2014, Gestion du régime hydrique de la vigne

- Impacts, techniques et raisonnement de l'irrigation d'un vignoble - Journée propspective technique mai 2017

Consultez aussi Tous les articles

Gérer les engrais verts selon vos objectifs

En plus de présenter les mêmes avantages que l’enherbement classique, les engrais verts fournissent des éléments nutritifs pour la vigne lors de leur destruction et limitent la concurrence des adventices. L’équipe de la chambre d’agriculture des Pays de la Loire est revenue sur cette stratégie de gestion durable des sols lors d’un RDV Technique le 28 avril dernier au Landreau Village (44).

Les engrais verts sont des couverts temporaires hivernaux plantés entre la fin de l’été et le début de l’automne puis détruits entre la sortie de l’hiver et le début du printemps. Florent Banctel, conseiller à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, rappelle les nombreux objectifs auxquels il est possible de répondre en les mettant en place : maîtrise des adventices, aération du sol, rétention d’eau, stimulation de l’activité biologique, fertilisation…. D’où la nécessité, après un état des lieux de ses vignes, de définir les objectifs visés en termes de gestion du sol et de production. De là, se dessineront les choix d’itinéraires d’implantation : préparation du sol, date de semis, choix des espèces et méthode de destruction. La préparation du sol est, dans tous les cas, primordiale pour un bon résultat du semis qui se fait entre septembre et mi-octobre « J’ai préparé le sol avec des disques puis j’ai semé de l’avoine et de l’orge mi-octobre à 130 kg/ha. Les parties bien préparées ont permis une bonne prise des semences. Je vois la différence avec un témoin que je n’avais pas préparé et où le couvert a moins bien poussé. J’avais fait le choix d’utiliser des semences fermières en vrac non triées, il s’avère que j’ai eu des problèmes de bouchage. Je vais repenser la qualité des semences pour la prochaine fois », témoigne Stéphane David vigneron du groupe 30000 Ecophyto en conversion bio depuis août. Attention, en effet, lorsque qu’un mélange est choisi car la taille et la forme des graines peuvent compliquer le semis au niveau de la distribution des graines, sur le semoir.

Choisir sa stratégie pour détruire le couvert en avril

Quel que soit l’objectif fixé, la destruction de l’engrais vert se fait fin avril voire mi- mai et dans tous les cas autour de sa floraison. Ensuite il se lignifie et devient plus riche en carbone difficilement assimilable par le sol ; sa dégradation risque également de consommer de l’azote du sol. Plus la destruction se fait tard, plus il y a également un risque de concurrence hydro-azotée. Si votre objectif est de stimuler la vigueur de la vigne alors il faudra vous orienter vers une destruction du couvert par des outils qui hachent finement votre couvert pour favoriser l’assimilation rapide par le sol (entre 2 et 3 mois selon les conditions de minéralisation du sol). Par exemple, une stratégie peut être de tondre puis 15 jours voire 3 semaines plus tard enfouir les engrais verts en superficiel (0-5 cm). Si votre objectif est de travailler la structuration, la portance de votre sol, alors la création d’un paillage ou d’un mulch à l’aide d’un rouleau faca, par exemple, sera préférable pour une dégradation lente du couvert tout en empêchant les adventices de pousser et en préservant la portance. Une dernière méthode consiste à passer régulièrement les disques deux fois successivement ou à 15 jours d’intervalle.

Observer simplement la compaction de ses sols

Pour voir l’intérêt de semer des engrais verts sur la compaction des sols, une première méthode consiste à mettre dans un bocal une motte de terre avec de l’eau et observer son comportement au bout de 15 min. Dans cet exemple, 2 mottes de terres issues du profil de l’engrais vert ont été prélevées : une en surface à 3cm (bocal de gauche) une plus en profondeur à 30-35cm (bocal de droite).

Un autre test, consiste à utiliser de l’eau colorée au bleu de méthylène pour voir comment l’eau circule dans le sol, d’évaluer la porosité ainsi que la compaction.

« Le sol a été travaillé aux disques pendant le printemps et l’été, l’enherbement naturel s’est installé ensuite. Le bleu de méthylène colore surtout les 3 premiers centimètres du sol sur une largeur de 70 cm. Cela met en évidence la zone superficielle où s’exposent les racines du couvert naturel. Entre l’inter-rang et le cavaillon, les zones sont colorées plus profondément, mettant en évidence les passages plus réguliers des outils liés à l’entretien du cavaillon : disques émotteurs, dents d’ameublissement… Dans l’inter-rangs, à 6-7 cm de profondeur, une semelle de compaction apparait : passages de disques réguliers. Seules quelques traces bleues apparaissent en dessous, mettant en évidence une galerie de vers de terre et une succession de cailloux », commente Florent Banctel de la Chambre d’agriculture 44

« Ici, le sol a été travaillé de la même façon mais un engrais vert d’avoine rude et d’orge d’hiver (base de 135 kg/ha) a été semé mi-octobre. Dans l’inter-rang, on remarque la même semelle de compaction liée aux passages de disques, à environ 6-7cm de profondeur, sur 70 cm de large. En revanche, dans ce cas, la zone colorée en bleue à tendance à rejoindre cette semelle, voire à s’étendre plus en profondeur. Cela met en évidence l’exploration racinaire qui est plus importante que celle du couvert naturel : « décompaction progressive », meilleure oxygénation du sol, meilleur stockage de l’eau potentiellement. On remarque la même coloration du profil de part et d’autre de l’inter-rang, en lien avec les mêmes passages d’outils d’entretien du cavaillon », explique le conseiller.

Consultez aussi Tous les articles

De l’évaluation locale du changement climatique à l’identification de leviers d’adaptation

La viticulture méditerranéenne est un emblème culturel et économique particulièrement menacé par le changement climatique : avancée du cycle phénologique, baisse des rendements et de la qualité de la récolte. Si ces impacts du changement climatique dans le vignoble méditerranéen sont particulièrement bouleversants, ils ne le sont pas moins en Val de Loire. La thèse menée par Audrey NAULEAU dans le cadre du méta programme LACCAVE vise à explorer l’hypothèse selon laquelle la combinaison de leviers techniques, ainsi que leur distribution dans le paysage, donnent des marges de manœuvre pour adapter la viticulture au changement climatique. Ce travail mené sur l’AOP Faugères est un exemple particulièrement enrichissant à l’échelle d’un bassin viticole.

Une démarche originale à l’échelle d’un bassin versant

Pour limiter les impacts négatifs du changement climatique, il est essentiel de mobiliser dès maintenant plusieurs leviers d’adaptation comme les cépages tolérants à la sécheresse, l’ombrage, l’irrigation, etc. Cependant, les communautés scientifique et professionnelle peinent à fournir des préconisations claires sur les stratégies à mettre en œuvre pour articuler ces leviers à une échelle locale. Cette thèse contribue à construire et évaluer quantitativement des stratégies d’adaptation qui combinent plusieurs leviers techniques au sein d’un bassin versant viticole. Elle propose une démarche originale de modélisation participative, composée d’une série d’ateliers collectifs entrecoupés de phases de modélisation. Les principaux résultats de cette thèse sont triples. Premièrement, la mobilisation précoce des acteurs dans la démarche a permis de développer un modèle original dont les composantes répondent aux attentes des participants. Ce modèle ad hoc intègre des modèles existants (phénologie, bilan hydrique, ruissellement) et originaux (modèle de rendement GraY), aux échelles de la parcelle et du bassin versant. Deuxièmement, la construction collective des stratégies d’adaptation a favorisé la prise en compte de plusieurs facteurs spatiaux (type de sol, climat, type de production, accès à l’irrigation) pour construire des stratégies pertinentes au sein d’un territoire. Ces stratégies visent à retarder les dates de vendanges, améliorer l’efficience de l’eau et relocaliser le vignoble. Troisièmement, la simulation de ces stratégies sous conditions climatiques futures a montré la capacité de certains secteurs à réduire les pertes de rendement liées au changement climatique en mobilisant plusieurs leviers innovants. Les échanges réguliers avec les acteurs ont enrichi l’évaluation par le modèle, en y ajoutant des aspects économiques (ratio coût/bénéfice), techniques (faisabilité) et sociaux (souhaitabilité). L’approche originale proposée dans cette thèse a permis de rapprocher les aaéascteurs de la filière viticole des travaux issus de la modélisation. Cette approche ouvre ainsi des perspectives pour orienter les ‘travaux de modélisation futurs vers des outils plus adaptés aux attentes d’une filière ou d’un territoire. Elle encourage également la combinaison d’outils de simulation quantitatifs avec des approches participatives pour répondre aux enjeux, entre autres climatiques, du 21ème siècle.

Retrouvez une présentation des travaux de thèse d’Audrey Nauleau lors du séminaire de clôture de LACCAVE ainsi que sa soutenance de sa thèse

Consultez aussi Tous les articles

Les impacts du changement climatique s'accentuent mais des solutions d'adaptation sont possibles

Le projet LACCAVE s’est achevé en 2021, après dix ans de recherche en partenariat pour l’adaptation de la viticulture au changement climatique. Bilan.

Après dix ans de travaux sur l’adaptation de la viticulture au changement climatique, le projet LACCAVE s’achève. Rassemblant depuis 2012 une centaine de chercheurs pour étudier les conditions de l’adaptation au changement climatique dans le secteur de la vigne et du vin, ce projet a été financé et coordonné par l’INRAE, et mené en partenariat avec le CNRS, des universités, l’institut Agro et Bordeaux Sciences Agro, ainsi que les principales organisations de la filière, l’INAO, FranceAgriMer, les chambres d’Agriculture, l’IFV, les interprofessions et syndicats d’appellation. Le projet a été clôturé à Montpellier par un séminaire scientifique (24-26 novembre) puis une série de conférences et d’ateliers participatifs au salon professionnel du SITEVI (30 novembre-2 décembre). Les conclusions des chercheurs réunis le soulignent : les impacts du bouleversement climatique sur les vignobles s’accentuent, mais des solutions pour l’adaptation sont possibles si l’augmentation de la température moyenne est contenue à moins de 2°C et si la mobilisation conjointe des acteurs de la filière, des pouvoirs publics et de la recherche se poursuit.

Accélérer l'expérimentation des multiples leviers d'adaptation

Des solutions techniques ou organisationnelles sont possibles et déjà expérimentées. Le projet LACCAVE a permis d’analyser les conditions de leurs mises en œuvre :

- La conservation et l’amélioration des sols viticoles apparaît comme une urgence pour favoriser la résilience des vignobles, en combinant enherbement maîtrisé, apport de matière organique (compost, broyats, éco-pâturage…), aménagements anti-érosion…

- Le renouvellement et la diversification du matériel végétal est aussi une option majeure, permettant de planter des couples cépage/porte-greffe plus tardifs, résistants à la sécheresse ou à des températures plus élevées, produisant moins de sucre ou plus d’acidité. Cette option concerne des variétés « anciennes » ou cultivées dans d’autres régions, mais aussi les créations variétales. Pour cela, les conservatoires, essais individuels ou collectifs, réseaux d’observation doivent être soutenus et coordonnés pour favoriser le partage d’information.

- La gestion de l’eau doit être pensée de manière systémique, selon le type de vin, l’encépagement et les pratiques viticoles, mais en jouant aussi sur la gestion des terroirs qui régulent la circulation de l’eau et sa recharge issue des pluies d’automne et d’hiver.

- Il existe déjà des moyens d’adapter la vinification pour limiter les effets du changement climatique (réduction de la teneur en alcool, ajustement de l’acidité…), mais des recherches systémiques et appliquées aux nouvelles variétés restent nécessaires.

- L’hétérogénéité spatiale d’un terroir est une ressource pour l’adaptation, ce qui suppose de nouvelles connaissances, cartographies, simulations. La gestion locale des incendies, des écosystèmes et des paysages appelle à une gouvernance viticole ouverte aux autres acteurs du territoire. Le changement climatique invite ainsi à une nouvelle ingénierie des territoires viticoles.

- Les risques climatiques bouleversent les stratégies économiques. Doivent y être associées notamment la prévention, des systèmes d’information et d’alerte plus performants, la gestion de réserves…

- La prise en compte des consommateurs est indispensable pour connaitre leurs préférences face à l’évolution des vins ou aux innovations de l’adaptation, mais aussi pour les sensibiliser et les impliquer dans les stratégies à mettre en œuvre pour faire face au changement climatique

- La filière doit contribuer à l’atténuation du changement climatique en réduisant ses émissions et en capturant du carbone, car les opportunités sont nombreuses (gestion des sols et paysages, logistique, isolation…) et les consommateurs sont sensibles à cet engagement qui contribue à l’image du vin.

Des stratégies d’adaptation à plusieurs échelles

Le projet LACCAVE met en évidence la nécessité de concevoir et d'évaluer les combinaisons de ces différents leviers d’adaptation, en mobilisant des démarches systémiques et participatives pour construire des stratégies à différentes échelles d’action. Des méthodes ont été développées associant participation des viticulteurs et outils de modélisation pour simuler les impacts du changement climatique à l’échelle locale et évaluer différentes stratégies d’adaptation. A l’échelle nationale, le projet LACCAVE a réalisé une prospective pour 2050, fournissant quatre scénarios qui ont été mis en débat dans sept régions viticoles (à Roiffé en mars 2019 pour le Val de Loire), suscitant 2700 propositions d’action. Les données recueillies ont alimenté la réflexion des représentants professionnels qui sous la coordination de l’INAO et de FranceAgriMer ont élaboré une « stratégie de la filière viticole face au changement climatique », présentée le 26 août 2021 au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. L’enjeu climatique appelle à renforcer la production et le partage de connaissances et de données, en intégrant des domaines variés, une vision systémique et des démarches participatives ouvertes aux acteurs des territoires et aux consommateurs. Les résultats des travaux réalisés dans le cadre du projet LACCAVE seront disponibles sur la plateforme collaborative VINEAS qui rassemble acteurs et projets autour du partage de connaissances et de solutions en lien avec l'impact du changement climatique sur la vigne et le vin

Pour aller plus loin : https://www6.inrae.fr/laccave

Consultez aussi Tous les articles

Decisol, pour accompagner la gestion durable de mes sols

Une diversité de modalités d’enherbements existe : naturel ou semé, permanent ou temporaire, implanté dans l’inter-rang ou bien sous le rang. Alors quelle stratégie choisir ? Comment la mettre en œuvre sur mon vignoble ? Quelle est la configuration la plus adaptée à mes sols, mon climat, mon itinéraire technique, mon budget ?

Des travaux d’expérimentation menés au sein de la Chambre d’agriculture de la Gironde ont permis de développer un guide pour accompagner les viticulteurs et conseillers vers des modes de gestion plus durable des sols. Nommé DECISOL, ce guide a été présenté lors du webinaire organisé par le Pan National Dépérissement sur la gestion durable des sols. Simple d’utilisation par son format numérique interactif et à la portée de tous, il répond aux 10 principales problématiques liées à la gestion durable des sols via un panel de solutions agronomiques, telles que la gestion extensive des enherbements naturels, l’adaptation des outils à la nature des sols, le choix des apports d’engrais et/ou d’amendements… Le guide ne s’arrête pas là ! Il renvoie également vers une batterie d’outils de diagnostics essentiels et des liens externes utiles. DECISOL est un véritable outil d’accompagnement des viticulteurs pour réadapter leur itinéraire technique vers une gestion plus durable de leurs sols selon leurs objectifs de production et moyens socio-économiques.

Découvrez Décisol en 4 min : vidéo & Télécharger le Guide

Autres outils d’aide à la décision à votre disposition:

- Garance, pour aider à la reconnaissance des adventices avec des conseils à l’enherbement

- BOQS, pour aider à caractériser la qualité des sols

- Profil Ressources, pour aider à interpréter des analyses de profil pédologique

- IDEFICS, pour aider à évaluer l’impact d’un itinéraire et comparer différents systèmes. En cours d’élaboration