25.03.2025

Evaluation environnementale des solutions antigel en Loire

Protection du vignoble

Matériels / Équipements

Les solutions actives de protection antigel montrent des performances environnementales contrastées, et qui varient différemment selon la fréquence du gel. Malgré leur coût et les contraintes d’utilisation, ces solutions sont souvent nécessaires pour une protection optimale des parcelles les plus sensibles lors d’épisode gélifs intenses.

Les tours à vent se démarquent des autres solutions

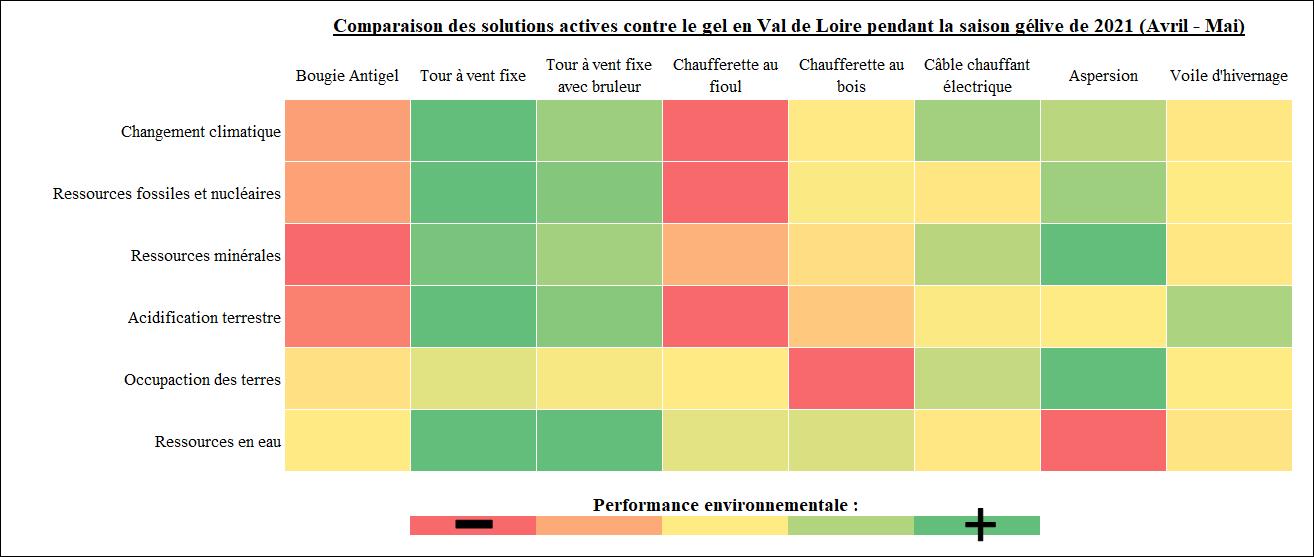

La figure ci-dessous compare les performances environnementales des solutions actives employées en Loire sur 1 ha pendant la période d’avril à mai 2021, printemps particulièrement gélif dans la région. Ces solutions reposent sur différents principes tels que le brassage des couches d’air (tour à vent), le chauffage direct (bougie antigel), le transfert de chaleur thermodynamique (câble chauffant), la réduction des pertes de chaleur par rayonnement (voile), et la protection par aspersion. La comparaison s’appuie sur des indicateurs d’analyse du cycle de vie : la contribution au changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles, minérales et en eau, l’acidification terrestre, et l’occupation des sols.

Les tours à vents fixes montrent la meilleure performance environnementale sur le changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles, l’acidification terrestre et l’utilisation des ressources en eau. Suivies de près par l’aspersion sur le changement climatique et l’utilisation des ressources fossiles, celle-ci présente la meilleure performance pour l’utilisation des ressources minérales et l’occupation des terres. Néanmoins, elle montre la plus faible performance sur l’utilisation des ressources en eau. A l’opposé, les chaufferettes au fioul ont l’impact le plus élevé sur le changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles et nucléaires, et l’acidification des terres, suivies de très près sur ces mêmes trois indicateurs par les bougies antigel. Les bougies antigel présentent le score le plus bas sur l’utilisation des ressources minérales. Les chaufferettes au bois montrent la performance la plus faible concernant l’indicateur d’occupation des terres liée à la consommation de bois. Les scores environnementaux des câbles chauffants et du voile d’hivernage sont proches et se situent dans la moyenne par rapport aux autres solutions. Les performances environnementales des solutions éphémères (bougies antigel et chaufferettes au fioul) sont extrêmement variables en fonction de la fréquence des événements gélifs sur une année. L’augmentation de leurs impacts avec l’augmentation des heures de gel est bien plus rapide que les autres solutions. Les solutions pérennes comme l’aspersion et les tours à vent sont les solutions présentant les meilleures performances, notamment lorsque les fréquences de gel sont fortes dans l’année. Ceci est dû à la consommation plus faible en ressources minérales, fossiles et nucléaires, et une combustion moindre par rapport à la surface protégée comparée aux autres solutions. En revanche, l’indicateur de consommation des ressources en eau montre un point de vigilance envers l’aspersion qui nécessite l’utilisation de grande quantité d’eau en fonction de la fréquence d’évènements gélifs.

ABRIGEL : un projet de thèse mené à l’ESA d’Angers

Ces travaux sont menés dans le cadre de la thèse « ABRIGEL » s’inscrivant dans un projet de recherche et développement financé par la région Pays de la Loire, et ont été réalisés au laboratoire GRAPPE de l’ESA d’Angers. La méthodologie multicritère d’Analyse de Cycle de Vie (ACV), référence en évaluation environnementale depuis 2006, a été utilisée pour sa robustesse et son consensus scientifique. La comparaison des solutions actives, allant des infrastructures pérennes aux consommables, est complexe car leur utilisation varie selon différents facteurs (température, humidité relative, vitesse du vent). Un cadre d’analyse a donc été défini, intégrant un mésoclimat et des conditions précises d’activation pour chaque solution, permettant une comparaison sur 1 ha et pour un nombre d’heures de gel défini. Sur la base d’entretiens (viticulteurs utilisateurs des solutions de protection, conseillers, fabricants), une diversité de solutions actives a été évaluée dans le contexte des vignobles de Loire et de Champagne à travers plusieurs indicateurs environnementaux. Pour affiner ces comparaisons, la prochaine étape consistera à intégrer ces solutions dans un itinéraire technique viticole entier, afin d’évaluer leurs impacts environnementaux potentiels au sein des autres pratiques et opérations.

Vincent Baillet et Christel Renaud-Gentié, laboratoire Grappe, ESA d’Angers

Pour en savoir plus, consulter les projets ACV-GEL et ABRIGEL dans l'outil BiblioTech