Des minimis pour l’analyse des résidus dans les vins, pourquoi et comment ?

Partant du constat de la capacité des laboratoires à toujours mieux détecter les résidus phytosanitaires dans le vin et de la nécessité de proposer un outil d’amélioration pour répondre à la demande du « Sans résidus », un groupe de travail composé de laboratoires d’analyse et coordonné par l’IFV a mis à jour la notion de minimis.

La performance analytique des laboratoires est de plus en plus poussée : les molécules traçantes rencontrées dans les vins sont mieux détectées grâce à des équipements toujours plus sensibles et mieux caractérisées grâce aux bases de données plus précises. Il existe parallèlement des leviers pour limiter la présence de résidus. Ainsi, en une vingtaine d’années, la présence des résidus phytosanitaires les plus analysés dans les vins a été réduite d’un facteur de 2 à 5. « Mais le zéro analytique n’existe pas ! Et des teneurs extrêmement faibles peuvent être établies sans pour autant être interprétables », souligne Matthieu Dubernet, PDG des laboratoires Dubernet, lors du webinaire organisé par l'IFV le 5 novembre dernier. D’où la nécessité de définir une concentration sous laquelle une substance est considérée comme non signifiante : les minimis. « Ces teneurs sont très en-dessous des seuils réglementaires et/ou toxicologiques et ne sont ni figées ni calées sur les limites de quantification d’une méthode d’analyse. Elles résultent d’un consensus d’experts analystes et non d’une question de droit ou de santé. Les minimis doivent être considérées comme un outil d’amélioration de la performance environnementale », précise l’œnologue.

D’où sont issus les minimis ?

Les minimis existent depuis un certains nombres d’années même si le terme n’était pas alors utilisé. Le plus connu est celui concernant les sulfites : pour qu’un vin soit reconnu sans sulfites, il faut qu’il contienne moins de 10 mg/l de SO2 total. Cette teneur est un exemple minimis. « En 2019, le groupe de travail a mis en commun, sous couvert de la confidentialité, leurs données sur les molécules analysées permettant d’établir un état des lieux des molécules retrouvées dans les vins, de leur nombre et du nombre de vin contenant des résidus. En parallèle, des données issues d’expérimentations ont permis d’apporter la traçabilité complète de la vigne à la bouteille (date d’application, date de récolte, process de vinification,…) et donc des informations sur le comportement des molécules et les cas particuliers des molécules sujettes à bruit de fond », explique Magali Grinbaum, responsable à l’IFV des projets de recherche relatifs aux résidus des vins. La comparaison et l’expertise de ces données molécules par molécules ont abouti à une première version de minimis pour 220 molécules.

Vers une reconnaissance européenne et internationale ?

A ce jour les minimis doivent être considérés comme une démarche scientifique en cours de présentation auprès de la filière. A titre privé, les laboratoires peuvent les intégrer dans leurs bulletins de résultats, mais il n’y a aucune obligation. Une condition indispensable à son utilisation est la validation d’une limite de quantification inférieure à la valeur minimis : le résultat analytique pourra alors être annoncé inférieur au minimis. Le groupe de travail a présenté la démarche il y a deux semaines à l’OIV et s’apprête à réitérer cette présentation auprès des fraudes dans quelques jours. « La reconnaissance européenne et internationale prendra du temps. Il faudra nécessairement un consensus au niveau de la filière pour que le concept de minimis soit reconnu », admet Matthieu Dubernet. En attendant, le groupe de travail encourage les laboratoires à s’approprier cette notion et à l’utiliser.

En savoir plus sur la réglementation et l’analyse des résidus phytosanitaires dans les vins

Consultez aussi Tous les articles

Suivi des résidus de cuivre du raisin au vin

Peu de travaux ont été réalisés sur la caractérisation des résidus de cuivre sur baies. C’est pourquoi, l’IFV s’est intéressé à cet aspect dans le cadre du projet BioVitiOeno. Le suivi de l’évolution des teneurs en cuivre du moût à la mise en bouteille a, par ailleurs, mis en exergue des impacts sur le déroulement des fermentations spontanées et les composés aromatiques.

Le projet BioVitiOeno (2018-2020) avait pour objectif de limiter au maximum les apports en cuivre tout en préservant le rendement et la qualité de la vendange mais aussi de vinifier tout en respectant les profils de vin définis quelle que soit la qualité de la vendange. Il a été l’opportunité de voir qu’elles étaient les conséquences de la réduction des doses de cuivre sur les résidus sur baies à la récolte. « L’apport d’une grande quantité de cuivre génère une grande variabilité de résidus sur les baies et la présence notable de cuivre n’est pas systématique », souligne Audrey Petit de l’IFV, lors de son intervention à la conférence régional viticulture biologique Occitanie le 3 novembre dernier. Qu’est ce qui impacte alors la quantité de résidus à la récolte ? Les pluies post dernier traitement semblent être le principal facteur : plus il y a de pluie après le dernier traitement, moins il y a de résidus. Mais d’autres facteurs doivent être étudiés comme le délai entre le dernier traitement et la récolte.

Débourbage et fermentation alcoolique éliment jusqu’à 90 % du cuivre

Une fois la vendange rentrée, comment évolue la teneur en cuivre ? Le débourbage et la fermentation alcoolique sont les étapes clés de la diminution des teneurs en cuivre dans le vin. « Le débourbage entraîne dans nos essais une perte de 40 à 80 % de cuivre dans le jus de pressurage et la fermentation alcoolique une diminution de 50 à 60 % de cuivre dans le jus débourbé Au final entre ces deux étapes, nous avons une élimination de 80 à 90 % de la teneur initiale en cuivre sur vin fini », détaille Philippe Cottereau de l’IFV. La macération pelliculaire permet aussi de réduire la teneur en cuivre dès le pressurage. « Le cuivre ne disparaît pas, il est retenu dans les bourbes et les lies », explique l’ingénieur. Dans les conditions expérimentales, aucune modification des profils fermentaires n’a été observée. A noter qu’en fermentation alcoolique spontanée, des différences de temps de latence sont mis en avant selon les teneurs en cuivre sans pour autant pouvoir établir strictement le sens de l’impact. Il semble néanmoins que de fortes teneurs en cuivre pourraient engendrer des difficultés de fermentation avec des temps de latence plus longs (2 millésimes sur 3). Enfin, ces essais ont confirmé que la présence de cuivre dans le moût diminue proportionnellement la concentration en thiols dans le vin. Les esters d’acétate suivent cette même évolution, en revanche, les terpènes, les esters d’éthyle et les isoprénoïdes semblent moins touchés par la présence de cuivre dans le moût.

Consultez aussi Tous les articles

Réduire les doses de cuivre, oui c’est possible !

Les résultats du projet BioCuVitiOnoe montrent qu’il est possible de réduire de 40 à 77% l’utilisation de cuivre selon le millésime. Audrey Petit de l’IFV a expliqué lors de la conférence régionale viticulture biologique Occitanie, le 3 novembre dernier, l’arbre de décision et les outils disponibles ayant permis de telles réductions de dose.

Les travaux sur BioCuVitiOnoe ont débuté en 2018 et ont porté sur 3 types de vins : rouge, blanc (AOP Gaillac) et rosé (AOP Costières de Nîmes). Le projet d’une durée de 3 ans avait pour objectif de limiter au maximum les apports en cuivre tout en préservant le rendement et la qualité de la vendange mais aussi de vinifier tout en respectant les profils de vin définis quelle que soit la qualité de la vendange. Deux modalités ont été comparées au programme défini par le viticulteur : l’une de 6 kg/ha/an (Cu+) et l’autre de 4 kg/ha/an (Cu-). Pour cette dernière, différents leviers ont été mis en place via l’outil DECITRAIT® pour limiter les apports en cuivre. Tout d’abord, la modélisation des risques pour traiter que quand une contamination était modélisée en prévision ; puis l’adaptation de la dose via OPTIDOSE® pour la réduire au maximum ; et enfin le recours à des alternatives au cuivre comme les biocontrôles pour compenser cette diminution. La dose a pu ainsi être réduite jusqu’à 20% de la dose proposée par DECITRAIT® quand le risque modélisé était faible ou moyen en l’associant au biocontrôle COS-OGA et à de l’huile essentielle d’orange douce lorsque le mildiou était observé. Au final un arbre de décision permet d’aboutir ou non au traitement à une dose de cuivre de 100% ou de 80% selon la pression modélisée.

En 2018, des réductions de 40 à 60 % des doses de cuivre

2018, année à forte pression mildiou, montre des résultats contrastés. Des échecs de protection ont été relevés dans le gaillacois alors que toutes les stratégies ont permis de protéger la vendange avec succès dans les Costières de Nîmes. Dans ces essais où il n’y a pas eu de différences significatives entre les modalités, la stratégie Cu+ s’est conclue avec un apport de 7,7 kg de Cu et les dernières notations sur grappe révèlent une fréquence d’attaque de 64,5% avec une intensité de 5,54%. La stratégie Cu- basée sur l’arbre de décision se résume à un apport total de 3 kg de cuivre (fréquence de 65,5 % et intensité de 6,38 %) et celle du viticulteur à 5,6 kg de cuivre (fréquence de 58 % et intensité de 5,98%). Une réduction de 40 à 60 % de la dose de cuivre a donc permis d’atteindre de bons résultats de protection dans un contexte de forte pression mildiou. En 2020 cette réduction s’élève à 77% sur les essais du gaillacois. Notons que, dans tous les cas, la stratégie Cu- réduit aussi le nombre de passage. 2019 n’ayant pas permis de conduire l’expérimentation correctement faute de pression mildiou, une année supplémentaire devrait apporter plus de robustesse à ces résultats.

Consultez aussi Tous les articles

Deux groupes Dephy font le point après 10 ans

À l’occasion du SIVAL 2020, les groupes Dephy viticulture de Cognac et du Loir-et-Cher ont fait le point sur près de 10 ans d’engagement au service de la transition agroécologique. Avec des résultats bien réels !

À son lancement en 2011, le groupe Dephy animé par la coopérative charentaise Océalia comprenant 11 viticulteurs avait un IFT moyen de 16,6 par an, dont 13 points liés aux fongicides, 2,26 liés aux insecticides et 1,30 d’herbicides. En 2019, année au climat certes propice à la baisse des traitements, le groupe affiche 10,56 IFT (7,99 fongicides, 1,82 insecticides et 0,75 herbicides), soit une baisse de 36 % comparé au point 0, et -41% vis-à-vis de la référence régionale, se félicite Pascal Maran, conseiller Océalia et ingénieur réseau du groupe : « Les insecticides sont stables, car nous sommes en lutte obligatoire contre la cicadelle de la flavescence dorée. Mais les progrès sont très importants en fongicides et herbicides, en adaptant les doses au volume de végétation et en recherchant le positionnement idéal grâce aux OAD, sans oublier le désherbage mécanique. Nous attendons aussi beaucoup des nouveaux cépages résistants au mildiou et à l’oïdium. ». Ludovic Zapirain, vigneron installé en 2006 sur 17 ha de vignes, rejoint le groupe Dephy des Charentes en 2012 pour réduire ses phytos. En 2014, il choisit d’enherber ses vignes, et supprime 100% des désherbants en 2019 après l’acquisition d’un intercep Braun et de doigts Kress. Cette année, il va faire l’acquisition d’un pulvé confiné pour réduire ses doses de bouillie. « Le désherbage mécanique me prend certes plus de temps, mais j’ai réussi à réduire mes IFT de 18,9 à 12,7 en échangeant avec le groupe et par l’acquisition d’outils de travail du sol. Mon nouveau pulvé devrait m’aider à améliorer encore mes résultats », détaille-t-il.

Moins de 6 points d’IFT dans le 41

Même tendance en Loir-et-Cher. Le groupe de vignerons animé depuis 2012 par Alice Reumaux, conseillère à la Chambre d’agriculture 41, avait un IFT proche de 14 entre 2009 et 2011. Il est passé sous la barre des 6 en 2019 (5 en fongicides, 0,8 en herbicides). « La météo de 2019 nous a aidé à réduire fortement les doses, mais la tendance globale est baissière depuis 10 ans dans le groupe, et 30% de l’IFT actuel correspond à du biocontrôle », souligne la conseillère. Au domaine du Petit Chambord, François Cazin, vigneron sur 24 ha et membre du groupe Dephy, peut en témoigner : « Je pratique le désherbage mécanique depuis longtemps, mais je désherbais chimiquement sous le rang jusqu’à peu. Depuis deux ans, je suis en 0 herbicides, car je pratique le décavaillonnage, avec une bande de sol travaillée sous le rang. Mais nous avons atteint ce but progressivement ! Sur les vieilles vignes notamment, nous nous contentons d’utiliser des interceps et des tournesols, pour ne pas abîmer les racines qui peuvent être en surface. » L’ancien pulvé face par face pneumatique a laissé place il y a 3 ans à du jet porté, pour apporter moins de 200l/ha en pleine végétation, avec une meilleure efficacité et une réduction de la dérive. Des essais au sein du groupe sont aussi menés sur de la kaolinite depuis 2012, pour lutter contre les cicadelles vertes, avec une baisse de 30 à 50 % des larves ce qui les fait passer sous le seuil de nuisibilité sans tuer aucun insecte.

Consultez aussi Tous les articles

Des biochars contre le stress hydrique

Des essais sont menés sur les biochars apportés à la vigne. Ces matières carbonées inertes, pouvant être issues de marcs de raisin, permettraient de lutter contre le stress hydrique. Des résultats positifs obtenus en année sèche doivent encore être confirmés. En Val-de-Loire, l’IFV teste sur le site de Montreuil-Bellay les hydrorétenteurs sur deux projets.

Economie circulaire pour valoriser les coproduits vinicoles, stockage de carbone dans le sol, lutte contre le stress hydrique en viticulture. Autant d’intérêts avancés sur l’apport de biochars dans les vignes, des matières carbonées inertes issues de marcs de raisin, ayant des propriétés physico-chimiques intéressantes, en particulier leur porosité. Pour valider ces atouts, le projet Vinichar a été conduit entre 2016 et 2019 par les Chambres d'agriculture de l'Aude et de l'Hérault, l'IFV, la distillerie la Cavale de Limoux, l'UDM (union des distilleries de la méditerranée), l'UNGDA (Union nationale de groupements de distillateurs d'alcool) et la société VT Green. Trois tonnes de marc ont été nécessaires pour produire une tonne de biochar viticole, transformés par le procédé Biogreen (cuisson à pression et hygrométrie spécifique) de l’entreprise VT Green. Mélangé à du compost pour en faire un Vinichar, le biochar est plus facilement apporté à la vigne. Les essais ont permis de comparer des apports superficiels avant débourrement, à 4 et 8 t de compost/ha ; 4 et 8 t de Vinichar/ha ; et un témoin sans apport. « Sur la limitation de la contrainte hydriques dans le vignoble méditerranéen, les biochars n’ont eu un effet significatif positif qu’une année sur deux, résume Jean-Christophe Payan, de l’IFV. Seul le millésime sec sur les trois années d’études a ainsi validé l’intérêt des biochars. Si ces produits semblent très intéressants, il faut étudier l’éventuel surcoût vis-à-vis d’un compost classique, la durée d’action du produit, et son évolution dans le sol, avec une migration sur les horizons plus profonds pour être en contact avec les racines de la vigne », indique l’ingénieur qui souhaite que les études se poursuivent.

Des tests à Montreuil-Bellay

En Val-de-Loire, des biochars sont testés à Montreuil-Bellay, mais cette fois non issus de déchets viti-vinicoles (produits de la Florentaise). Le projet Serpolet planté en chenin sur 57 ares en 2019, va suivre différentes modalités d’entrée en production d’un vignoble totalement enherbé (enherbement 100%, enherbement 100+ biochar, travail du sol intégral et paillage intégral). « Avec la modalité biochar, nous allons observer la capacité de rétention de l’eau, de certains éléments minéraux, et de concentration en micro-organismes », indiquent Esteban Fortin et Marie Bonnisseau de l’IFV. L’apport a été réalisé à la main, à raison de 2,5t/ha en localisé sous le rang sur la modalité en question. « Si les biochars ne sont actuellement pas employés par les vignerons, l’intérêt des vignerons à réduire le stress hydrique est fort et les biochars sont une piste de travail, mais il faudra valider l’absence de pollution à long terme, et la faisabilité technico-économique. ». Un autre projet intègre également des hydrorétenteurs à base de cellulose en Val-de-Loire (projet Complantation), débuté en 2018 et financé par la région Pays-de-Loire et Interloire, visant à tester différents types de complants (avec mycorhization ou hydrorétenteur notamment). « Pour l’instant, nous mesurons les taux de reprise, avec de bons résultats pour les différentes modalités malgré des étés difficiles », poursuit Esteban Fortin. Il faudra donc attendre encore quelques années pour valider ou non l’intérêt des biochars en production viticole.

Consultez aussi Tous les articles

L'ATV 49 vous présente son bilan 2019

Résultats d'essais, résultats atteints par les vignerons de nos groupes, résumés vidéo de nos journées techniques, tout est dans ce bilan des actions 2019 de l'ATV 49, cliquez ici pour le découvrir ! Au programme :

Expérimentations

- QUALISEVE-Maladies du bois (2013-2019)

- BIODYNAVIN (2016-2020)

- LONGVI (2018-2020)

- MILDIOUPLANTES (2014 à 2019)

- ENHERBVIGNE (PLACOHB : 2017-2020)

La vie des groupes

- Groupes de progrès

- Groupes DEPHY ECOPHYTO

- Groupes 30 000 ECOPHYTO

- Collectif HVE

Les journées techniques

- Thème « Couverts végétaux »

- Thème « Entretien des sols sans herbicides »

Consultez aussi Tous les articles

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (2/3) : focus sur quelques molécules particulières

En avril dernier, InterLoire a organisé une formation sur la gestion des résidus phytosanitaires dans les vins à laquelle près d’une vingtaine de techniciens ont assisté. Animée par Magali Grinbaum de l’FV, cette journée avait pour objectif de faire un point sur les bases réglementaires et techniques. L’accent a été mis sur la lecture d’un bulletin d’analyse, le risque santé et l’impact des itinéraires de vinification. Synthèse de la journée, deuxième partie.

Certaines molécules, considérées comme des produits exclusifs de dégradation de pesticides, sont retrouvées dans des vins issus de vignes qui n’ont pas été traitées avec les-dit pesticides. Ainsi, sur 4579 vins conventionnels et bio analysés entre 2015 et 2018, le phtalimide est détecté dans 43 % d’entre eux. Le phtalimide, considéré comme un marqueur de la dégradation du folpel, est inclus dans la « définition du résidu » du folpel, bien que non toxique contrairement au folpel. La réglementation a établi une LMR de 20 mg/kg pour la somme folpel+phtalimide exprimée en folpel. Les teneurs trouvées sont très faibles et vont de 0.04 à 1.91 mg/l avec une moyenne de 0.095 mg/l. Dans les vins bios, la moyenne est de 0.083 mg/L. Les scientifiques s’interrogent sur le pourquoi de cette détection dans des vins bios dont on est sûr qu’ils ne sont pas issus de vignes traitées au folpel. Il s’avère que d’autres sources, qui ne sont manifestement pas exclusivement phytosanitaires et encore mal identifiées à ce jour (cuves époxy, plastiques ou PVC utilisés en cave, artéfact analytique, …), sont susceptibles de laisser des traces de phtalimide dans les vins. Des travaux se poursuivent à l’IFV pour préciser ces origines. Il n’est dans tous les cas pas envisageable de conclure à une présence de résidus phytosanitaire sur des vins qui contiendraient des doses faibles de phtalimide. Suite à ce constat, des discussions sont en cours avec Ecocert autour du seuil d’investigation de 0.02 mg/kg de phtalmide au-delà duquel un vin bio peut être déclassé.

De l’acide phosphonique sans traitements aux phosphonates !

L’acide phosphonique ou phosphoreux est le produit de dégradation de tous les phosphonates utilisés en vigne comme anti- mildiou : fosetyl-al, disodium phosphonate, phosphonate de potassium. Il est inclu dans la définition du résidu du foestyl-al dont la LMR est fixée à 100 mg/kg pour la somme fosetyl-al + ac.phosphonique exprimée en fosetyl. Sur 311 vins analysés, le fosetyl se retrouve très rarement au-delà de la limite de quantification (0.5 mg/L). En revanche l’acide phosphonique est retrouvé dans 90 % des vins avec des teneurs allant de 0.1 à 20 mg/l et une moyenne de 4.2 mg/l. Comme pour le phtalimide, les scientifiques s’interrogent sur sa présence significative dans des vins issus de vignes n’ayant pas eu de traitement aux phosphonates. Des recherches sont en cours pour comprendre l’origine de cette présence : lien possible avec des contaminations croisées au champ (accumulation dans la plante et dans les sols dus à des traitements antérieurs), avec une pollution environnementale ou une dérive, avec l’utilisation d’engrais, de fertilisants, de biostimulants à base de phosphore voire de DAP pour la nutrition des levures au cours de la fermentation alcoolique. A ces hypothèses peut être ajoutée celle du lien avec la mise en place d’amendements ou engrais organiques, par laquelle de l’acide phosphonique peut être apporté dans le sol. Là aussi des discussions sont en cours avec Ecocert autour du seuil d’investigation de 0.4 mg/L d’acide phosphonique au-delà duquel un vin bio peut-être déclassé.

Le cuivre présent dans le vin n’est pas que d’origine phytosanitaire

La teneur en cuivre des moûts est relativement bien corrélée aux quantités apportées dans la parcelle. En revanche celle des vins est indépendante des teneurs observées dans les raisins. Au cours des vinifications, il est observé en effet une forte élimination dans les lies des levures dont les parois absorbent le cuivre ; parallèlement on identifie d’autres sources de cuivre dans les vins comme la contamination par le matériel vinaire ou les pratiques œnologiques pour traiter les réductions. Le cuivre dans le vin n’est donc pas d’origine que viticole et phytosanitaire. Pour ces raisons, il ne fait pas partie des plans de surveillance résidus dans les vins. Sur 446 vins analysés, le cuivre est présent dans 97% d’entre eux. Les teneurs retrouvées vont de 0.01 à 1.66 mg/l avec une moyenne de 0.15 mg/l. 100% des vins respectent la LMR européenne de 50 mg/kg et 99,5% de ces vins ont une teneur inférieure à la limite OIV de 1 mg/l.

Les leviers pour réduire les résidus

Des expérimentations menées entre 2010 et 2018 par l’IFV et ses partenaires avaient pour but d’étudier des leviers pour optimiser des itinéraires phytosanitaires à faibles teneurs en résidus. Le premier levier étudié est la date de la dernière application : pour une même molécule, plus le dernier traitement est éloigné de la récolte, moins les teneurs en résidus dans les vins sont élevés. Le deuxième est le nombre de traitements : la diminution du nombre de traitement a donné des résultats variables et n’apparait pas comme un levier systématiquement efficace. La réduction de dose est le troisième levier étudié : l’adaptation de la dose selon le cépage, la sensibilité, le stade phénologique, la végétation et la pression, n’a pas montré de différence significative entre les modalités réduction de dose ou pleine dose. Enfin l’étude du choix et du positionnement des molécules a montré une réduction possible selon les molécules : des molécules qui ont un facteur de transfert faible à nul et appliquées post-floraison ne sont pas détectées dans les vins. En revanche pour des molécules ayant un facteur de transfert moyen à élevé et positionnées pré-floraison/floraison l’efficacité de ce levier est variable selon les molécules. Certaines, ne sont pas détectées dans les vins lorsqu’elles sont appliquées avant fleur ou juste début fleur alors qu’appliquées après fleur, elles laissent quelques résidus quantifiables. D’autres, bien qu’appliquées très tôt avant fleur, ont pu être détectées : la réduction est donc molécule dépendante et doit être étudiée au cas par cas. Il n’existe pas encore de récapitulatif global des facteurs de transfert validés et publiés, il faut donc rechercher les informations substance par substance sur le site de l’EFSA (http://www.efsa.europa.eu).

A suivre, Impact de la vinification sur les résidus phytosanitaires

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (1/3) : réglementation et analyses

Consultez aussi Tous les articles

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (1/3) : réglementation et analyses

Le 5 avril dernier, InterLoire a organisé une formation sur la gestion des résidus phytosanitaires dans les vins à laquelle près d’une vingtaine de techniciens ont assisté. Animée par Magali Grinbaum de l’FV, cette journée avait pour objectif de faire un point sur les bases réglementaires et techniques. L’accent a été mis sur la lecture d’un bulletin d’analyse, le risque santé et l’impact des itinéraires de vinification. Synthèse de la journée, première partie.

Avant toute chose, qu’est ce qu’un résidu ? Un résidu est une quantité de matière active (ou de produit dégradé) qui se trouve sur la plante au moment de la récolte. Depuis 2008 la réglementation est européenne et fixe des limites maximales de résidus (LMR en mg/kg) à la récolte sur les produits bruts comme le raisin. Ces limites sont fixées pour chaque couple substance active /aliment sur la base de la bonne pratique agricole critique (BPA) en vigueur dans l’Union Européenne, après évaluation de la toxicité chronique de la substance active et de l’exposition du consommateur à cette substance. Elles ne s’appliquent qu’aux matières actives et non aux produits formulés. Ces limites sont révisées régulièrement et peuvent être modifiées, à la hausse comme à la baisse. Lorsqu’il y a des projets de modifications de LMR pour une substance donnée, la filière est consultée pour avis et peut donner des arguments si nécessaires pour réfuter la modification européenne. Notons qu’il n’existe pas de LMR sur les produits transformés mais la réglementation exige que les teneurs de résidus dans le vin soient inférieures aux LMR raisins de cuve. De fait la comparaison est réalisée en surévaluant le risque puisqu’il est considéré que le taux de transfert entre le raisin et le vin est maximal (=1). Les LMR peuvent différer d’un pays à l’autre selon la « définition du résidu », les modèles de calcul utilisés, les classes de LMR définies,…… A savoir que dans les échanges commerciaux, c’est la LMR du Codex Alimentarius qui prime en cas de litige.

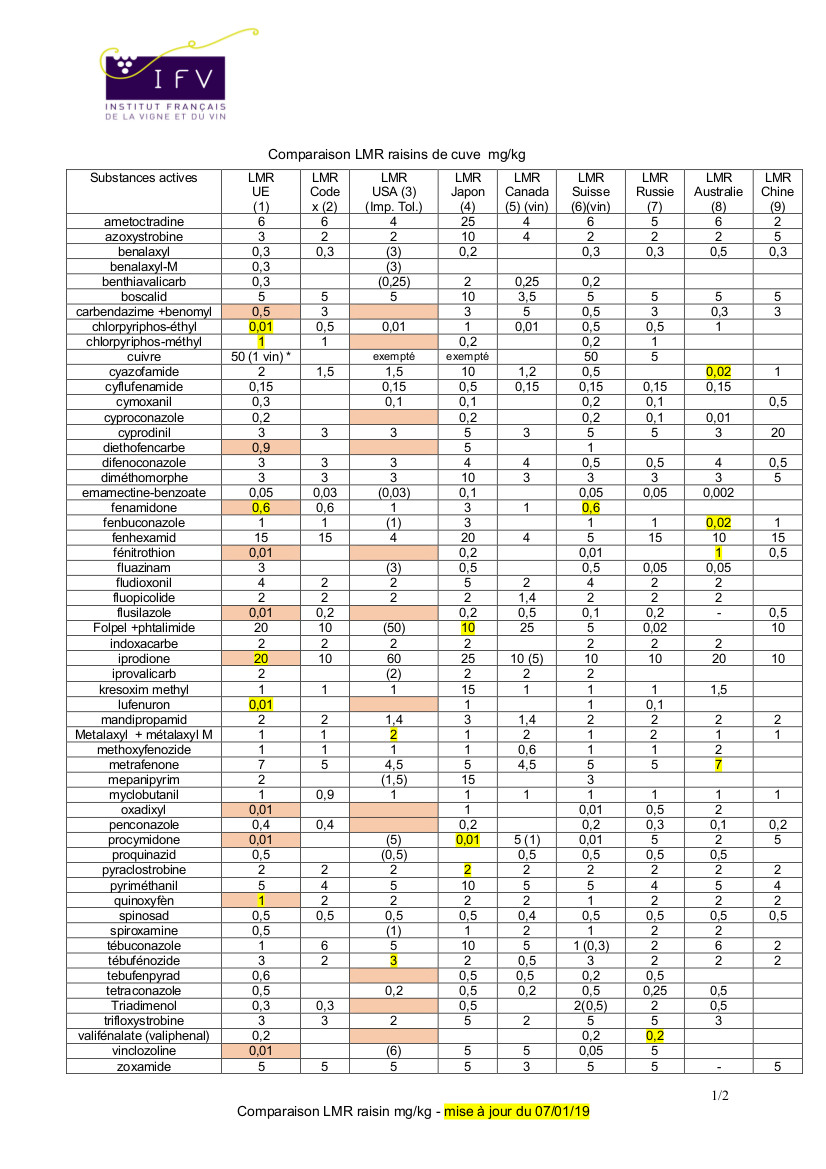

Comparaison de LMR raisin au 7 janvier 2019

(Sources et base de données consultables)

Zoom sur les méthodes d’analyses

En termes, de méthodes d’analyses, nous distinguons les méthodes spécifiques pour une recherche ciblée d’une molécule ou d’une famille de molécules, des méthodes multi-résidus permettant la détection par une seule analyse de plusieurs molécules d’une même famille chimique ou de familles chimiques différentes (une analyse pour 100 à 150 molécules). Afin de lire un bulletin d’analyse de résidus, il est nécessaire de distinguer la limite de quantification (LQ), qui est la plus petite concentration pouvant être quantifiée avec une incertitude acceptable dans les conditions de la méthode et la limite de détection (LD), qui est la plus petite valeur mesurée mais non quantifiée. Ces limites sont associées à des incertitudes de mesures (en %) propres au laboratoire et à la validation de la méthode utilisée (entre +/-20% et +/-60% du résultat). Un résultat donné à la limite de quantification est souvent associé à une erreur de mesure de +/-60%.

Attention à l’interprétation du résultat

Si l’expression du résultat est ND, alors aucun signal n’a été détecté au dessus de la limite de détection pour la molécule en question. Si le résultat est inférieur à la limite de quantification, cela signifie qu’un signal a été détecté au dessus de la limite de détection mais que la concentration n’a pas pu être quantifiée. Au-delà de cette limite, le résidu est quantifié via une concentration exprimée en mg/kg.

La limite de 0.010 mg/kg ou mg/L est régulièrement employée en tant que limite de quantification « d’usage » pour les échanges commerciaux des produits conventionnels (codex alimentarius). Cette teneur constitue aussi la LMR européenne « par défaut » fixée pour les molécules interdites et fait office de « minimis », c'est-à-dire de valeur analytique en-dessous de laquelle une substance est consensuellement considérée comme absente du produit analysé. L’interprétation de concentration comprise en 0.001 mg/L et 0.010 mg/L doit être faite avec précaution car ces résidus peuvent provenir de contaminations croisées et pas forcement de traitements phytosanitaires. Il est également important d’être vigilent lorsqu’un résultat est donné en somme de résidus, car ce dernier n’apporte aucune information scientifique ni réglementaire et n’a aucune signification toxicologique. En effet les molécules présentent des toxicités et propriétés différentes. Donc une somme égale à 1 mg/kg peut présenter moins de risque toxicologique qu’une somme de 0.1 mg/kg selon les molécules quantifiées. Enfin la comparaison d’un résultat avec la limite de potabilité de l’eau (0.1 µg/kg) n’a pas de sens car cette norme ne tient pas compte du type de molécule et correspond à une limite analytique globale « zéro résidu détecté ». Avec l’évolution des techniques d’analyse, le zéro pesticide n’a pas de sens non plus puisque ce qui est non-détectable aujourd’hui peut l’être demain. Par ailleurs les différences entre laboratoires au niveau de la limite de quantification pour une même molécule et les menus analytiques variant de 10 à 250 molécules entrainent des interprétations différentes des résultats.

A suivre : Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (2/3) - focus sur quelques molécules particulières

Consultez aussi Tous les articles

Les bio-intrants, quelle plus-value pour les productions végétales ?

Face aux exigences sociétales, réglementaires, mais aussi de productivité, ces nouvelles solutions présentent un fort potentiel pour proposer aux agriculteurs des alternatives aux intrants conventionnels, a présenté Yolaine Hily, chargée de développement santé du végétal et nouvelles technologies Végépolys, en introduction au Végépolys Symposium 2019, organisé sur ce thème dans le cadre du Sival.

Tout d’abord, un rappel des définitions s’impose ! Les produits de biocontrôle sont utilisés face à un stress biotique. « Ce sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent les macroorganismes et des produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les kairomones, ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale », précise Denis Longevialle, secrétaire général d’IBMA France, l’association internationale des industries du biocontrôle. Tout cela est défini dans le Code rural français (article L-253). Mais pas au niveau européen ! « Nous espérons une reconnaissance des produits de biocontrôle d’ici début 2019 dans le texte européen 11007/2009 sur la mise en marché des produits phytos, comme la France en a fait la demande », précise Denis Longevialle. Pour les biostimulants, c’est plutôt l’inverse ! Pas de reconnaissance au niveau français (cependant, il existe des sous-dénominations de type substances humiques, préparations microbiennes, et des AMM délivrées pour les fertilisant revendiquant une fonction de biostimulant), mais une définition proposée à la Commission Européenne, dans le projet de réglementation harmonisée des matières fertilisantes. Le vote final au parlement européen est prévu pour fin mars 2019. Les biostimulants y sont présentés comme « des fertilisants qui stimulent le processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’ils contiennent, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs caractéristiques des végétaux, notamment l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs, la tolérance aux stress abiotiques », explique Laurent Largant, délégué général d’Afaïa, syndicat des entreprises de biostimulants. « Nous aurons bientôt sur le marché des biostimulants CE, avec la mise en application prévue pour avril 2022, ce qui est très important pour notre industrie. ».

+ 10 % de croissance en agriculture

Si la croissance du marché du biocontrôle (5% du marché français de la protection des plantes en 2017, à +25% par rapport à 2016) a augmenté de 9% en un an sur le secteur agricole, elle a atteint +76% sur le secteur JEVI (jardins et espaces végétalisés et infrastructures). « Il nous faut encore renforcer la dynamique du biocontrôle sur le secteur agricole, a insisté Denis Longevialle, évoquant près de 20 nouveaux produits devant sortir en 2019-2020 et une cinquantaine au-delà, dont plus de 10 dédiés à la viticulture (publication tous les deux mois des PPP de biocontrôle + infos sur Académie du biocontrôle.) « Plus de la moitié des solutions de biocontrôle correspondent à de la lutte insecticide. Nous devons poursuivre la recherche, pour voir si des innovations peuvent apporter des réponses sur la question des herbicides », reconnaît le délégué de l’IBMA France. Du côté des biostimulants, la croissance avoisine aussi les 10% annuels, en France et en Europe, avec des produits encore principalement dédiés aux cultures spécialisées (51% du chiffre d’affaires en 2017). Le site Internet Académie des biostimulants permet de se renseigner davantage sur le sujet.

Des algues dans les vignes

Sur ses vignes, Didier Vazel, viticulteur au Domaine de Brizé et président de l’ATV49, intervenant à la table ronde du Végépolys Symposium, utilise des produits biostimulants de type crème d’algues depuis une vingtaine d’années. « Plutôt en cas de stress », et en raisonnement à la parcelle, « du sur-mesure ! ». L’effet éliciteur des biostimulants permet d’après le viticulteur d’avoir une protection de la vigne contre certains insectes. « On observe une vraie substitution avec un insecticide traditionnel, pour une même efficacité...mais avec un prix multiplié par 3 ou 4 ! ». S’il conseille aux vignerons d’oser tester de nouvelles solutions « car la limitation du catalogue des phytos c’est pour demain », Didier Vazel précise qu’il vaut mieux commencer à se faire la main sur de petites parcelles. Sans oublier d’échanger au sein de différents groupes, comme Terra Vits ou les Groupes Déphy. « Entre 20 et 30% des traitements des producteurs de notre réseau Déphy correspondent à du biocontrôle, c’est donc un levier important, poursuit Guillaume Gastaldi, conseiller à l’ATV49. Mais pour accompagner l’appropriation des bio-intrants, il faut développer les échanges de pratiques, et poursuivre les expérimentations qui ne sont pas toujours évidentes ! ».

Consultez aussi Tous les articles

Réglementation sur les produits phytosanitaires à l’export

Tout comme les autres filières agricoles, la viticulture doit concilier le maintien d’une qualité sanitaire élevée de la production avec la réduction des intrants phytosanitaires et l’évolution de la réglementation de leurs usages. L’évolution permanente de cette réglementation rend difficile de savoir ce qu’il est possible d’utiliser et où. Certains produits phytosanitaires autorisés en Europe sont interdits aux Etats-Unis, au Japon ou au Canada.

A l’exportation, les vins doivent respecter les LMR* du pays importateur. A part, les Etats Unis pour lesquels toute substance active ne figurant pas sur la liste positive est considérée comme interdite et ne devant pas se trouver dans le produit consommable, les autres réglementations (UE, Japon, Canada…) appliquent pour les substances interdites, une limite par défaut ou limite uniforme (souvent la limite de détection soit 0,01 mg/l). C’est pourquoi, pour faciliter l’exportation, l’administration américaine a établi des « import tolérance » qui ne s’appliquent qu’aux importations.

Synthèses des normes adoptées par les principaux pays

L’IFV propose une synthèse mis à jour régulièrement sur les normes adoptées par les principaux pays importateurs de vins français comparant les LMR raisin de cuve de plusieurs pays pour un certain nombre de molécules. Ce tableau d'avril 2018 n’est pas exhaustif, puisque toutes les substances actives autorisées sur vigne n’y sont pas. Par contre, les molécules présentant le plus de « risques d’être retrouvées dans les vins » y sont. Enfin il est possible de s’abonner à la base de données payantes « Homologa » qui fait le récapitulatif (patricia.perez@agrobase-logigram.com ou www.homologa-new.com )

*LMR : limite maximale de résidus

Que sait-on de la contamination des vins par les phtalates et le bisphénol A ?