L’IFV se penche sur le stress hydrique et la qualité des vins

Depuis 2020, l’IFV pôle Val de Loire-Centre travaille sur un projet de recherche, co-financé par InterLoire, visant à relier différents niveaux de stress hydriques mesurés, à la qualité de la matière première, et aux caractéristiques des produits finis. Ce projet de 3 ans s’inscrit dans le plan filière 2030, et plus particulièrement dans la stratégie régionale d’adaptation au changement climatique.

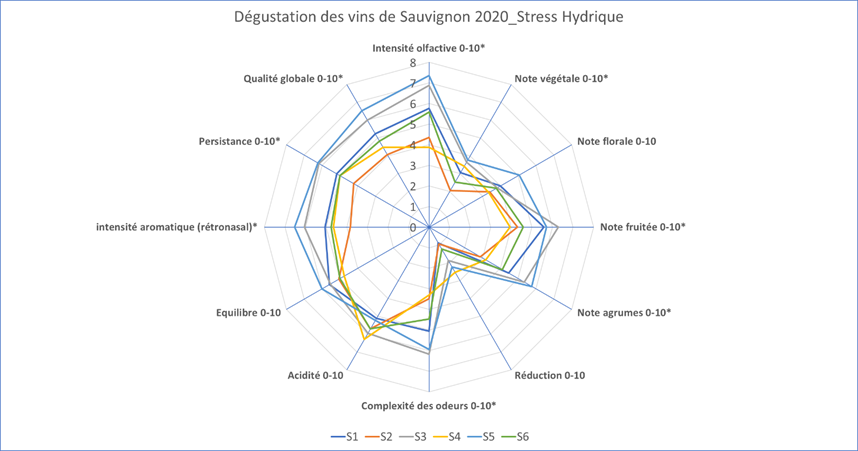

Pour atteindre cet objectif, les travaux en cours se font sur des cépages « climato sensibles » en lien avec les caractéristiques des vins, à savoir le sauvignon et le gamay (rosé). Malgré la difficulté liée à la situation sanitaire de 2020, et plus particulièrement au confinement, les parcelles de sauvignon et de gamay ont pu être sélectionnées à partir de dires d’experts, du travail réalisé avec le modèle Walis et l’appui des vignerons. Ces parcelles ont été choisies avec des états hydriques contrastés. Des mesures liées au régime hydrique (suivi des apex, mesure du Delta C13 sur moût) sont effectuées et des données agronomiques liées au rendement et à la qualité de la matière première sont également acquises. Des suivis liés à la vinification, l’analyse sensorielle et l’acquisition d’analyses physicochimiques, aromatiques sur les vins finis sont également en cours. L’objet a été de réaliser, dans un premier temps, des vinifications ad-hoc en fonction de la typologie des vins et d’évaluer l’incidence technologique du stress hydrique en analysant et en quantifiant les effets du stress hydrique sur la vendange et la qualité des vins résultants. 2020 a servi de base de travail pour alimenter la réflexion de la profession viticole et permettre de poursuivre sur des expérimentations adaptées au territoire. Ainsi et au regard des premiers résultats de 2020, année de stress hydrique, l’année 2021 a été consacrée uniquement à des suivis de parcelles plantées en Sauvignon. « Les données 2021, année où il n’y a pas eu de stress hydrique, sont en cours d’étude. Nous avons commencé nos mesures pour 2022 mais notre réseau de parcelles a de nouveau été touché par la grêle de Dimanche dernier… », commente Melissa Merdy de l’IFV.

Des premiers résultats observés sur sauvignon en 2020

Le sauvignon blanc semble être plus sensible au stress hydrique que le gamay. En effet, les valeurs de delta C13 sur sauvignon ont un éventail plus large que sur gamay. Quatre des cinq niveaux d’intensité du stress hydrique sont présents sur sauvignon (niveaux 1 à 4) contre seulement deux sur gamay (niveaux 1 à 3). Par ailleurs, les bilans hydriques des parcelles de sauvignon montrent des résultats bien plus contrastés que le gamay, où les courbes du modèle Wallis se confondent bien plus sans réelle différence malgré un millésime présentant du stress hydrique. Au niveau de la période culturale, sur gamay, très peu de symptômes de stress hydrique au niveau foliaire ont été observés à part sur les complants. Certaines parcelles ont pu subir des blocages de maturité. En revanche, sur sauvignon, les symptômes de stress hydrique foliaires sont plus facilement observables et beaucoup plus fréquents. De plus, certaines parcelles de sauvignon sont jeunes alors que les parcelles de gamay ont presque toutes plus de 20 ans. Or, les jeunes parcelles sont plus sensibles à la contrainte hydrique que les vieilles parcelles de vignes. En effet, ces dernières ont eu le temps de développer leur système racinaire. Globalement il n’y a pas de stress hydrique avéré sur les parcelles de gamay étudiées. Au niveau des paramètres œnologiques il est quasiment impossible d’interpréter les vins de gamay. Sur sauvignon, au niveau des analyses physico chimiques, quelques premiers résultats peuvent s’observer (DO, CPT, Nass). Par ailleurs, pour quasiment tous les paramètres une parcelle se détache des autres. Il s’agit de la parcelle ayant la valeur de delta C13 la plus élevée ou la parcelle la plus stressée (la parcelle S5). Il est donc nécessaire de poursuivre l’essai pour confirmer ou infirmer ces premiers résultats.

Consultez aussi Tous les articles

Evolution de la maturité du cabernet franc depuis 58 ans

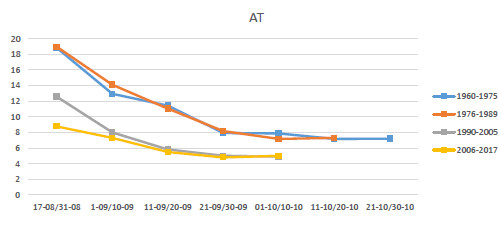

L’accumulation de données d’analyses de maturité depuis 1959 par le laboratoire de Touraine a permis à l’IFV d’analyser ces dernières pour voir comment celles-ci ont évolué depuis 58 ans. Guillaume Delanoue de l’IFV pôle Centre-Val de Loire a présenté les principaux résultats lors de la visite des vignes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil.

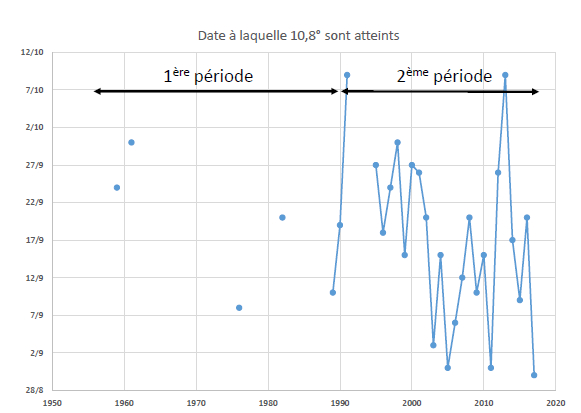

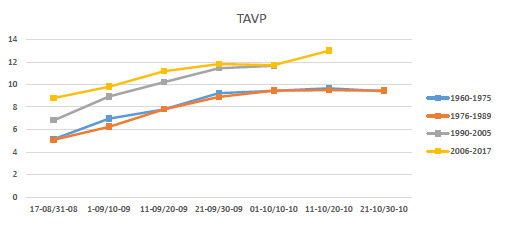

L’étude a porté sur la comparaison de deux périodes de 29 ans : 1959-1988 et 1989-2017. Depuis 1959, le laboratoire de Touraine effectue des analyses de maturité hebdomadaires sur des raisins de cabernet franc prélevés sur un réseau de parcelles localisées à Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. L’analyse des moyennes des degrés montre que 10.8 % vol. sont atteints pour quatre années sur la première période puis tous les ans depuis 30 ans. « Sur cette deuxième période, il est aussi intéressant de relever que ces 10.8 % vol. sont atteints de plus en plus tôt : le 13 septembre en 1989, le 18 septembre en 1996, le 3 septembre en 2003 et le 31 août en 2005 et 2011 », souligne Guillaume Delanoue.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

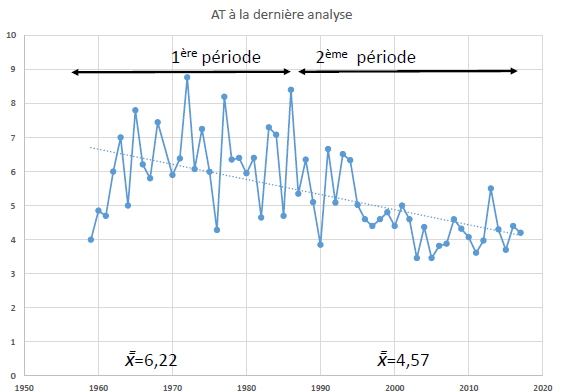

Concernant l’acidité totale, il est observé des moyennes, lors des analyses avant vendanges, de 6.22 g/l H2SO4 jusque dans les années 90 et des moyennes inférieures à 5 g/l H2SO4 à partir de 1996 à l’exception de 2001 et 2013.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

Dans l’hypothèse où la date de vendange correspond à +/- 7 jours après la date de la dernière analyse enregistrée par le Laboratoire Touraine (analyse hebdomadaire), les données mettent en avant une nette avancée de la date des vendanges de cabernet franc : de fin octobre au début des années 1960 à fin septembre début des années 2010 avec un écart de 48 jours entre les extrêmes (1963 et 2003). A date équivalente, on note une augmentation de +3.5 °degré sur 58 ans et une baisse de 2.5 point d’acidité totale.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

« Le changement climatique explique 80 % de l’avancée de la date de récolte », remarque Guillaume Delanoue. L’analyse des teneurs en acidité totale et des degrés potentiels a été compilée à celle des données météo sur ces mêmes périodes pour voir l’impact climatique sur la physiologie de la vigne. Sur la dernière décennie, la période entre la floraison et la récolte se rapproche plus des 94 jours que des 100 jours théoriques ! La maturation est nettement plus rapide du fait d’une plus grande efficience des derniers jours avant récolte avec des jours en septembre plus longs et plus chauds qu’en octobre. « Mais il ne faut pas oublier l’impact de l’évolution des pratiques viticoles comme la gestion de la taille, le choix du matériel végétal ou l’enherbement », ajoute-t-il rappelant les leviers d’adaptation possibles pour atténuer l’impact de l’évolution climatique sur la physiologie de la vigne, la maturité des raisins et donc le profil des vins. " Ces leviers peuvent-être dans le choix de clones plus tardifs, de porte-greffes plus résistants à la sécheresse voire dans la gestion des sols pour favoriser la rétention en eau de ces derniers,…..", conclue Guillaume Delanoue.

Pour en savoir plus :

- Comment adapter notre viticulture à l'évolution du climat ? Synthèse du colloque (Les RDV Techniloire)

- Fiche technique : La vigne, le vin et le changement climatique (LACCAVE)

Consultez aussi Tous les articles

Équilibre gustatif des vins rouges de Loire

Le 25 janvier dernier, la Villa Rabelais à Tours, accueillait un séminaire sur le thème de l'Equilibre gustatif des vins rouges de Loire. Dans un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution, 80 personnes (vignerons, professionnels, étudiants) ont répondu à l’invitation pour s’informer sur le marché des vins rouges et ses perspectives (données Interloire), sur la perception sensorielle des consommateurs et également comment envisager des évolutions possibles. Furent également abordées les clés techniques de vinification, au travers d’ateliers de dégustation sous le prisme d’une bonne gestion de l’astringence, de l’amertume et de l’acidité. Voici un court retour sur la journée en attendant la mise en ligne des vidéos de chaque intervention de la journée sur le site du Vinôpole Centre Val de Loire.

Consultez aussi Tous les articles

Moelleux : une botrytisation lente pour de grands vins

Les premières tries de chenin ont commencé vers le 1er octobre en Anjou (Layon) avec la sélection de grains pourris pleins et rôtis. Sur ces tries, le potentiel en alcool était déjà élevé avec une moyenne de 17-18 % vol. et pouvant atteindre 21 % vol. Les secondes tries ont débuté vers le 18 octobre.

2018, est caractérisé par une évolution lente de la botrytisation du fait du manque d'humidité. Les raisins se sont davantage concentrés par passerillage. Depuis mi-octobre, les rosées matinales sont plus marquées, l’humidité plus présente, le temps toujours ensoleillé avec des températures au-dessus des normes de saison (selon Météo-France, octobre 2018 serait le plus chaud mois d'octobre depuis 70 ans en France). Ces conditions climatiques permettent depuis quelques jours une botrytisation plus rapide. Les raisins étant particulièrement sains, les vignerons peuvent prendre le temps d’effectuer les secondes et troisièmes tries. Il semble y avoir une hétérogénéité des équilibres par rapport à l’acidité, hétérogénéité qui apparait comme une autre caractéristique de ce millésime. Mais vignerons comme techniciens s’accordent à dire que les jus actuellement en fermentation reflètent de belles maturités et offrent des profils aromatiques très intéressants de figues, d’agrumes bien mûrs. Un grand millésime est en train de naître pour lequel certains vignerons n’hésitent pas à préparer des cuvées atypiques que seules des années hors du commun permettent de vinifier.

Consultez aussi Tous les articles

Rouges de Loire : diversité et qualité caractérisent ce millésime hors du commun

2018 restera dans la mémoire des vignerons ligériens de part son caractère inhabituel : conditions climatiques, rendement et qualité en font un millésime exceptionnel. Les vendanges de côts et de cabernets se sont finies vers le 19 octobre dans des conditions idéales qui perdurent depuis fin août. Seul bémol, les degrés élevés qui appellent à la vigilance des vinificateurs pour la gestion des fins de fermentation.

Décider de la date de vendange aura pu être particulièrement délicat cette année du fait de l’important décalage entre les maturités technologique, aromatique et phénolique : à 14 °C, certains cabernets francs pouvaient être au minimum de leur maturité phénolique tout début octobre ! Le constat est plus marqué sur cabernet sauvignon. Des blocages de maturation intervenus entre la dernière quinzaine d’août et la première quinzaine de septembre liés à des manques d’eau (surtout sur les jeunes vignes et les sols filtrants) expliquent ce décalage de maturité que ce soit en Anjou-Saumur ou en Touraine. On notera une forte diversité des équilibres en fonction des rendements plus particulièrement sur l’ouest de la Touraine ; cette hétérogénéité permettra lors des assemblages de limiter la puissance en alcool des vins. Dans le Loir-et-Cher, les côts ont pu arriver à une maturité phénolique plus aboutie et les vins ont des équilibres frôlant la perfection.

Des fins de fermentation sous surveillance

Côté fermentation, il était essentiel de mettre les levures dans des conditions optimales de développement pour assurer les fins de fermentation (azote, oxygène,...). Il fallait coloniser le milieu au plus vite (utilisation de levures non saccharomyces, de pieds de cuve,…) pour éviter le développement de bactéries ou levures non désirables. A ce jour, les fermentations se déroulent sans soucis majeurs même si les œnologues commencent à observer quelques ralentissements en fin de fermentation sur des moûts de 14% vol. et plus. Par ailleurs, les fermentations malolactiques semblent s’enclencher facilement sous marc et en présence de sucres. La vigilance est bien de mise ! Les acidités étaient un peu basses sur moût du fait des chaleurs mais pas de manière anormale (comme en 2003 par exemple). En fin de fermentation alcoolique et du fait de relarguage, les acidités totales seraient équivalentes à celles de 2017: 4,5- 5,0 g/l H2SO4 d'acidité totale et 3,3 – 3,45 de pH. Ce qui reste correct. Puisque les teneurs en acide malique ne sont pas élevées, les équilibres ne devraient pas être fortement modifiés après les fermentations malolactiques. Il est observé des acidités volatiles élevées (0,15 – 0,20 g/l de H2SO4 avant fermentation) et une certaine oxydabilité des jus. Même si les fermentations ne sont pas finies, des profils de vins très divers se dessinent.

Des profils de vins très variés

Globalement, les cabernets issus de sables ont des profils aromatiques thiolés, très fruits rouges, voire floral type violette. Ceux issus de tuffeau ont des arômes plus concentrés et fruités de type griotte, compotés (confitures framboise), liqueur de cassis. Quel que soit le cépage, les couleurs sont magnifiques d’un noir très intense. Les vins de cabernet sont très qualitatifs avec soit un profil très frais, ronds, aux tanins souples soit un profil très structuré avec une matière riche et des arômes très mûrs, généralement plus forts en alcool. Les côts sont magnifiques avec des profils différents de ce que l'on connait offrant des notes épicées, de fruits confits plus que florales comme de coutume.

On s'oriente vers un grand millésime en rouge à condition que les fins de fermentation soient maîtrisées. Il faudra être très vigilant sur le suivi des vins et leur stabilité microbiologique. Cette vigilance sera accrue durant les élevages et la conservation des vins notamment dans le cadre des VCI.

Consultez aussi Tous les articles

Blancs et rosés, un millésime d’anthologie

De Nantes à Blois, vignerons et techniciens dégustent les premiers vins blancs et rosés avec plaisir et satisfaction. 2018 s’affiche d’ores et déjà comme un grand millésime tant en quantité qu’en qualité avec des vins très aromatiques et gourmands.

Dans le Muscadet, les vendanges de melon ont commencé officiellement le 3 septembre et se termineront la semaine prochaine. Comme partout dans le Val de Loire, la quantité et la qualité sont au rendez-vous ainsi que les magnifiques conditions de récolte : des conditions idéales pour élaborer un millésime mémorable ! Les premiers melons ont été vendangés à 11 % vol avec une acidité de 5 g/l H2SO4 et des arômes d’une grande fraîcheur. La maturité s’est poursuivie sans encombre pour donner des raisins allant jusqu’à 12,5% vol. et 4 g/l g/l H2SO4. Les équilibres sont très satisfaisants même si les acidités sont plus faibles que de coutume et nécessiteront parfois un ajustement après fermentation alcoolique. La qualité des jus de melon permet au vinificateur de travailler les bourbes pour gagner en richesse, complexité aromatique et élaborer des profils différents en fonction des objectifs fixés. Le constat est le même sur les chardonnays dont la récolte, débutée vers le 22 août, se termine cette fin de semaine et les chenins. L’état sanitaire des raisins et la qualité aromatique de ces moûts sont exceptionnels de même que les rendements. Là encore, les acidités sont un peu basses (pH de 3.10 sur chenin) mais cela peut s’équilibrer au cours de la fermentation.

Une forte fermentescibilité des moûts

Les chenins destinés à réaliser des vins blancs secs présentent de gros potentiels en sucre avec de beaux équilibres. Ainsi la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire a relevé, le 19 septembre, des moyennes de 13.6% vol. et de 5.6g/l H2SO4 d’acidité totale sur les chenins de la Touraine. Dans le Loir-et-Cher, la récolte de sauvignon se poursuivra jusqu’en début de semaine prochaine alors qu’elle a débuté il y a une dizaine de jours. De fait, il se dégage aujourd’hui deux profils aromatiques distincts : les premiers sauvignons vendangés donnent des vins thiolés (agrumes, ananas) alors que les suivants sont davantage terpéniques avec des arômes murs d'abricot et de pêche…. De quoi travailler de grands assemblages ! Les acidités sont assez basses avec peu d’acide malique, des petits réajustements seront peut-être nécessaires en fin de fermentation alcoolique ou sur vin fini. Globalement, La fermentescibilité des moûts est particulièrement forte et l’activité microbiologique intense quel que soit le cépage ou la zone géographique. Il est donc conseillé d’être vigilent sur l’hygiène du matériel de récolte, des pressoirs et de la cuverie pour éviter des déviations organoleptiques liées aux différents micro-organismes. Autre point mis en exergue par les techniciens : la difficulté de gérer le froid pour la vinification de ces blancs et de ces rosés du fait de l’importance des volumes encuvés, de la température de la vendange à son arrivée dans les chais et de l’activité fermentaire importante. Or cette maîtrise de la température est indispensable à la formation des arômes au cours de la fermentation. Un des leviers est de vendanger très tôt, au petit matin, pour permettre de rentrer des raisins à basse température.

Des acidités un peu basses, vigilance sur la conservation des rosés

Les gamays du Loir-et-Cher ont été récoltés avant certains sauvignons et donnent des vins très fuités (cerise, groseille), gourmands. Le seul bémol, s’il fallait en trouver un, est la couleur soutenue de ces vins rosés du fait de la forte extractibilité des anthocyanes. En Anjou, la teinte semble plus légère et les premiers mutages sont en cours. Ici, les gamays permettront de piloter le manque parfois d’acidité des grolleaux. Le travail d’assemblage sera un levier important dans la gestion de l’équilibre sucre/acide des rosés d’Anjou cette année. Les cabernets commencent juste à être récoltés pour être vinifiés en rosé. Des acidités basses sont observées notamment sur les sols de schistes et de sable, il faut veiller à ne pas avoir des pH au-delà de 3.2 au risque d’avoir des difficultés à tenir la couleur et à conserver les rosés. Au cours de l’élevage, il est conseillé de surveiller l’acidité qui peut se modifier d’autant plus si l’équilibre tartrique/malique met en avant de faibles teneurs en acide malique. Les raisins de cabernet, de côt destinés à être vinifiés en rouge commencent à peine à être récoltés, il faudra attendre une dizaine de jours pour savoir ce qu’il en est….

Consultez aussi Tous les articles

Une autre approche d’évaluation de la maturité du raisin

La maturité des raisins est couramment caractérisée par la maturité technologique au travers d'indicateurs simples comme les sucres, le pH et l'acidité totale. Il est définitivement acquis aujourd’hui que le suivi de l’évolution des composés phénoliques (tanins, anthocyanes) et des arômes est indispensable pour définir une date de récolte et obtenir des informations sur le potentiel des raisins. Il existe pour cela des méthodes analytiques mais aussi des méthodes simples de dégustation de baies, qui permettent de rendre compte de la maturité aromatique et phénolique. La majeure partie des tanins se trouvant dans les pépins, il est important de s’intéresser à ces derniers. L'IFV pôle Val de Loire-Centre et la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher vous propose un descriptif des caractéristiques des pépins à différents stades de la maturation. Une manière d’appréhender différemment et de manière complémentaire la maturité des raisins.

A consulter également les fiches techniques « dégustation de baies de cabernet franc » et « dégustation des baies de chenin »

Consultez aussi Tous les articles

Le chenin sec dans tous ses arômes

Nous sommes à la 3e et dernière année d’expérimentation sur les travaux de caractérisation aromatique des chenins secs sur le Val-de-Loire, financés en partie avec les soutiens de FranceAgriMer et d’Interloire. Pascal Poupault, de l’IFV d’Amboise, rappelle les deux axes du projet : « Le premier aspect porte sur les raisins : les professionnels ont demandé un outil plus pertinent pour suivre la maturité du chenin et anticiper les dates de récolte, à l’image de Prévimat modèle développé depuis quelques années sur le cabernet franc. Le deuxième aspect porte sur le vin, afin de mieux connaître les arômes du chenin puis de relier les caractéristiques des vins à celles des raisins. ». Après deux années de validation des données, le modèle élaboré par l’IFV permet d’anticiper la caractérisation des raisins à une voire deux semaines. « Cette 3e campagne va permettre de finaliser la validation du modèle, afin débuter les tests en groupe restreints puis de le mettre à disposition des viticulteurs très prochainement.»

Un réseau de 24 parcelles

Pour mettre au point ce modèle, l’IFV s’est appuyé sur un réseau de douze parcelles en Touraine (Vouvray), et 12 en Anjou. « Nous avons suivi les maturités par des dégustations de baies et de jus quatre à cinq semaines avant les vendanges théoriques. Les dégustations de baies se faisaient initialement selon 60 caractéristiques, que nous avons réduites à quatre descripteurs pour leur bonne représentation de l’ensemble des autres paramètres et pour plus de simplicité ; ces descripteurs sont la couleur, le croquant, la dilacération après mastication, la couleur des pépins. Une dizaine d’indicateurs ont été retenus pour les jus, notamment équilibre sucre/acidité, couleur, gradient de fruité, et végétal. ». Pour l’axe 2 portant sur le vin, 60 échantillons de chenins secs commerciaux du Val-de-Loire ont été caractérisés selon leurs critères physico-chimiques et selon leur composition aromatique –molécules associées aux arômes de pomme, poire, ananas, fraise, mais aussi pamplemousses et fruits exotiques–, puis dégustés par un jury d’expert à l’ESA. « Il en est ressorti 5-6 profils sensoriels différents, reliés à des origines de parcelles différentes. »

Profils aromatiques et fractions de pressurage

En parallèle, les deux réseaux ont permis de vinifier 50 kg sur chacune des parcelles, suivi d’une caractérisation physico-chimique et aromatique. « Nous avons observé des différences entre les parcelles, comme on pouvait l’attendre, sur la composante aromatique. Cela nous donne des bases pour de nouveaux travaux sur le lien de diverses pratiques à la vigne ou au chai avec le profil des chenins. Un premier point intéressant correspond à la différence de potentiel aromatique des différentes fractions de pressurage. ». Une dégustation a été faite sur les vins élaborés à partir des deux réseaux de 12 parcelles, par un jury formé à l’identification des 5-6 principales molécules aromatiques identifiées sur chenin sec, ce qui a permis d’aboutir à un consensus pour la dégustation et la caractérisation des vins. « Il nous reste à analyser les résultats de la dégustation avec les dosages des molécules dans les vins élaborés, afin d’obtenir un profil de chaque vin en fonction des descripteurs retenus. »

Développement de Prévimat pour le chenin sec

Les chenins secs du Val-de-Loire devraient ainsi très rapidement être caractérisés selon leur profil aromatique. Et les vignerons pourront s’aider, dans les prochains millésimes, de Prévimat sur chenin sec pour mieux définir leurs dates de vendange. « Il est important pour les viticulteurs de réaliser des dégustations de baies et de jus de façon hebdomadaire, avant la date de vendanges, afin d’observer les évolutions des profils. Sur Prévimat, ils pourront ensuite comparer leurs parcelles à d’autres parcelles pilotes suivies par l’IFV, et ainsi obtenir des informations à l’échelle de l’AOP et la ressemblance avec les millésimes antérieurs », termine Pascal Poupault.

A consulter également les fiches techniques « dégustation des baies de chenin »

Consultez aussi Tous les articles

Que faire face à des carences azotées fortes ?

« Nous constatons cette année des carences azotées sur moût particulièrement fortes. Elles n’ont jamais été très élevées mais pas à ce point ! », souligne Anne Buchet de la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher en présentant les derniers indices de maturité lors du colloque régional œnologie & viticulture Centre-Val de Loir. « Nos analyses 2018 mettent en exergue des teneurs de 30 – 35 mg/l d’azote assimilable sur des moûts de sauvignon, de chardonnay ou de pinot noir ! ». Quelles incidences a la carence azotée d’un moût ? Comment corriger cette carence ? Réponses de Frédéric Charrier de l’IFV pôle Val de Loire-Centre.

Les facteurs favorisant les carences azotées peuvent être liés à l'absence de fertilisation azotée, ou un faible taux de matière organique, ou une faible minéralisation due au tassement du sol, à une température trop faible, à un excès d'eau ou une concurrence trop forte avec un enherbement. Dans des conditions dites « normales », le moût contient entre 0.1 et 1.5 g/l d’azote total, cette teneur varie d’un moût à l’autre en fonction du climat, du mode de conduite et du cépage. Les levures utilisent une partie de cet azote, l’azote assimilable (YAN), pour se multiplier et assurer leur activité enzymatique. Leur besoin, entre 0.6 et 1 mg/g de sucre, dépend de la souche et des conditions fermentaires : plus on contraint une levure, plus elle aura besoin de YAN. On parle de carence lorsque la teneur en azote assimilable du moût est < à 150 mg/l de YAN pour un degré de 12 %vol. Les conséquences sont un départ et une cinétique de fermentation lents avec un risque d’arrêt, l’apparition de réduction (formation de H2S) et des impacts négatifs sur la formation des arômes (les thiols et les composés fermentaires).

Corriger les carences azotées sur vin blanc ou rosé

Pour corriger une forte carence (<100 mg/l), l’apport en azote doit se faire en deux fois durant la fermentation alcoolique et simultanément à un apport en oxygène : la ½ au départ et l’autre ½ au tiers de la fermentation. Si la carence se situe entre 100 et 150 mg/l, l’apport peut se faire en une fois au tiers de la fermentation. On distingue deux formes d’apport : la forme minérale (phosphate d’ammonium - DAP, sulfate d’ammonium) et organique (levures sèches inactivées - LSI, autolysats de levures). Il convient de viser une teneur en azote assimilable comprise entre 150 et 200 mg/l selon la richesse en sucres. Pour définir la dose à ajouter, il est important de noter que 10 g/hl de DAP apportent 21 mg/l de YAN alors que 40 g/hl de dérivés de levures en apportent 18 mg/l. « Les formes organiques coûtent en moyenne cinq fois plus cher que les formes minérales et, à dose égale, elles apportent près de quatre fois moins d’azote. En termes de coût, il est donc impensable de réaliser un apport 100% organique si la carence est importante même si cette forme est plus efficace et que l’on peut se permettre d’utiliser des doses moindres ! Il vaut mieux s’orienter sur un apport mixte », explique Frédéric Charrier.

Forme azotée ajoutée et composés aromatiques

D’après les essais menés actuellement à l’IFV, ajouter de l’azote, en situation de carence, permet d’avoir plus de composés aromatiques. La forme d’azote ne semble pas avoir d’impact sur les composés fermentaires, les esters ou les acides gras, mais elle en aurait sur la formation des thiols variétaux. L’ajout d’azote minéral (NH4+) agit en effet sur la régulation du transport des thiols et plus on ajoute d’azote minéral moins il y aurait de formation de thiols. Pour choisir la forme d’apport, il faut également prendre en compte la réglementation qui limite l’apport à 100 g/hl de DAP, seule forme minérale autorisée par le cahier des charges bio. L’apport de dérivés de levures n’est pas limité mais est interdit en vinification bio. « Le mieux et le plus efficace reste d’éviter les carences en azote sur moût en veillant à avoir une alimentation équilibrée de la vigne. La gestion des apports d’azote, en amont, à la vigne a aussi son intérêt », conclut Frédéric Charrier. Ainsi, un apport foliaire après l’arrêt de croissance (mi-véraison) permet une augmentation des fractions azotées – dont l’azote assimilable – dans le moût, ainsi qu’une teneur plus élevée en précurseurs aromatiques

Consultez aussi Tous les articles

Etude de l’impact des maladies du bois sur le rendement et la qualité des vins

L’impact des maladies du bois sur le rendement est étudié depuis 2014 par l’IFV pôle Val de Loire-Centre dans le Muscadet sur melon de Bourgogne. Ces travaux, conduits sur deux domaines à Vallet et Maisdon-sur-Sèvre, sont cofinancés par InterLoire. L’impact des maladies du bois sur la composition des raisins et les molécules d’intérêt œnologiques est aussi évalué.

Dans le cadre de cette étude, l’IFV pôle Val de Loire-Centre compare une récolte de ceps asymptomatiques à une récolte de ceps symptomatiques sur deux parcelles de deux domaines. Ce sont au total 8 modalités qui sont suivies. L’une des deux parcelles de melon a été plantée en 2001 et la seconde en 1987. La récolte se fait cep par cep et la vendange est pesée pour chaque pied. En 2014, il a résulté des premières mesures, un poids de vendange par cep significativement différente entre vendange seine et malade (-23 % à – 32 %). Au niveau du pressurage, le rendement en jus diminue entre 14 % et 13 % sur chacune des modalités malades.

Les moûts ont été analysés pour évaluer la biodiversité levurienne. Il s’avère que les différences observées sont davantage liées à la parcelle qu’au dépérissement des vignes. D’autres analyses physico-chimiques sur vin mettent en avant une diminution peu significative de la quantité de sucre par rapport au lot sain, une augmentation de l’azote jusqu’à 37 % et de l’acidité. Logiquement, les vins issus des lots malades sont plus fermentescibles avec une cinétique fermentaire plus rapide. L’analyse des composés aromatiques est en cours.

L’étude se poursuivra en 2015 pour conforter ou non ces premiers résultats montrant un impact plus significatif des maladies du bois sur le rendement que sur la qualité des vins obtenus.