LESSALCO : procédé innovant de réduction de la teneur en alcool

L’évolution des comportements des consommateurs de vin se poursuit ces dernières années, avec une consommation occasionnelle désormais bien installée, et de plus en plus hors repas. Les consommateurs accordent une importance en nette croissance aux notions de fraîcheur et vertus désaltérantes, et un intérêt croissant aux vins à plus faible teneur en alcool. Les opérateurs s’adaptent à cette évolution, tout en étant confrontés à l’augmentation moyenne des degrés alcooliques potentiels des raisins du fait du réchauffement climatique.

Aujourd’hui, différents procédés physiques de réduction de la teneur en alcool des vins sont opérationnels ou sont en cours d’expérimentation pour répondre à la demande des opérateurs. Ces procédés combinent la distillation sous vide, l’osmose inverse voire diverses techniques de nano filtration. Ils sont utilisés soit pour corriger le degré alcoolique du vin (dans la limite de 20% de sa valeur initiale pour rééquilibrer le vin d’un point de vue organoleptique), soit pour désalcooliser partiellement (élaboration de produits à bas degré d’alcool appelés aussi Low) ou totalement le vin (élaboration de produits sans alcool appelés aussi No). Quel que soit le procédé technologique, la capacité à récupérer la fraction aromatique initiale du vin et à minimiser l’impact environnemental sont au centre des préoccupations des concepteurs et industriels.

LESSALCO, nouveau procédé de réduction de la teneur en alcool

L’entreprise CO2 Winery, soutenue par Inno’Vin, cluster de la filière viti-vinicole en Nouvelle Aquitaine, avec l’ISVV (Institut scientifique de la vigne et du vin) - Bordeaux comme partenaire, a développé la solution LESSALCO. Ce projet, démarré en 2021, vise à mettre au point un processus de réduction d’alcool de 0,5 à 2 degrés des vins durant la phase fermentaire tout en préservant les arômes et en maintenant les qualités organoleptiques du vin, avec l’objectif d’une consommation énergétique très faible. En 2023, une phase de développement a permis de mettre au point un prototype fonctionnel, testé en conditions réelles depuis les vendanges 2024, afin d’ajuster les protocoles d’utilisation. Des essais ont été réalisés en particulier au Centre du Rosé. Différentes matières premières ont pu être testées et feront l’objet d’analyses et de dégustations de manière à évaluer les performances du procédé. Les tests se poursuivront lors des vinifications 2025.

Valorisation du CO2 fermentaire

Du fait des propriétés volatiles de l’éthanol, les bulles de CO2 produit par la fermentation alcoolique ont la capacité à « capturer » l’alcool présent dans le vin. Le processus permet d’une part de récupérer le CO2 qui est réinjecté en circuit fermé dans la cuve de fermentation et d’autre part la fraction alcoolique dans une colonne de stripping. Ce processus est répété jusqu’à ce que le taux d’alcool souhaité soit atteint dans la cuve initiale. Il se réalise à basse température, permettant ainsi la préservation des arômes du vin. Cette technique séparative, innovante, est conçue pour fonctionner exclusivement avec le CO2 produit lors de la fermentation.

Au-delà de la problématique de réduction de la teneur en alcool dans les vins, CO2 Winery a pour ambition de développer des solutions techniques pour capter, réutiliser et valoriser ainsi le CO2 fermentaire au chai et dans les vignes. Cette approche s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, permettant aux viticulteurs de réduire leurs achats de CO2 d’origine fossile, et contribuant à l’atteinte des engagements RSE pour ceux engagés dans cette démarche.

En complément :

Consultez aussi Tous les articles

Dernières infos sur l’étiquetage des ingrédients et calories

A la suite de notre précédent article de Juin 2023, les dernières précisions à connaitre sur cette nouvelle réglementation d’étiquetage ont été publiées par la DGCCRF. Vous pouvez désormais télécharger le Guide « Comment appliquer la nouvelle règlementation » publiés le 19 juin 2024. La Foire Aux Questions (FAQ) éditée par la Confédération Nationale des AOC (CNAOC) a par ailleurs été mise à jour en février 2024 afin de répondre à toutes vos interrogations.

Les dernières informations clés à retenir

-

APPLICATION DE LA REFORME

L’obligation de mentionner la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle s’appliquent pour tous les vins tranquilles et effervescents produits après le 8 décembre 2023. Les millésimes 2022 et antérieurs ne sont pas concernés par la réforme. En cas d’assemblage d’un millésime 2024 avec un ou plusieurs millésimes antérieurs, seul le millésime 2024 est concerné par l’obligation, hormis pour les allergènes.

-

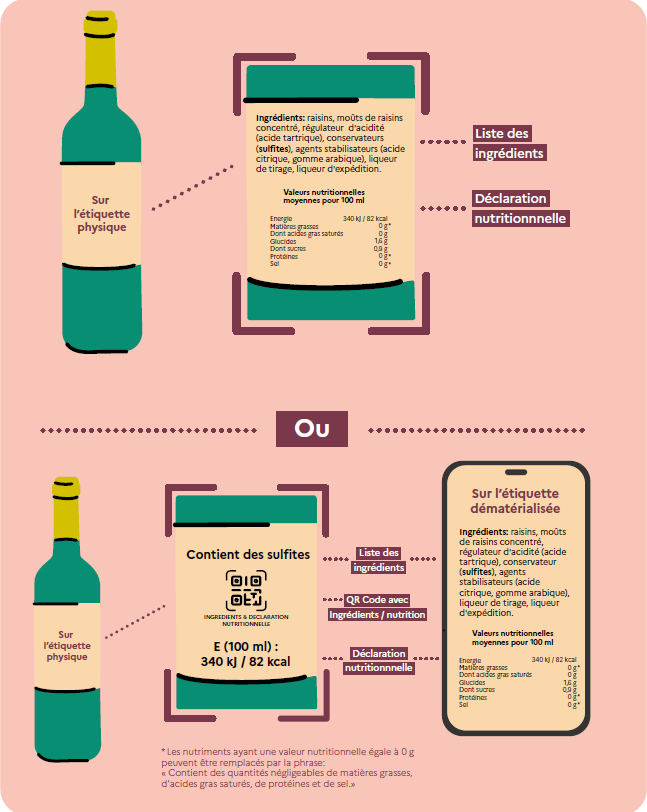

DEMATERIALISATION (QR CODE, PUCE…)

Pour les vignerons faisant le choix de la dématérialisation, une mention informative telle que « INGREDIENTS / NUTRITION » doit apparaître à proximité immédiate du QR CODE. L’utilisation de la seule lettre « i » n’est pas suffisante.

La liste des allergènes ne peut pas être dématérialisée.

La liste des ingrédients ne doit pas être présentée avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation.

La traduction est obligatoire dans la langue du pays de mise à la consommation.

Pour l’exportation vers les pays tiers et l’avitaillement, il est autorisé de ne pas appliquer les nouvelles règles d’étiquetage lorsque l’une de ces situations existe :

- Un pays dispose de mentions explicitement incompatibles avec la réglementation européenne

- Un pays rejette officiellement l’apposition de l’une ou l’autre des mentions

- Un pays applique les règles du Codex Alimentarius, qui dispose entre autres de l’impossibilité de dématérialiser des informations

- Un pays dispose d’une réglementation ou d’une doctrine administrative conduisant un importateur ou un distributeur établi dans ce pays à refuser certaines mentions prévues par la réglementation européenne.

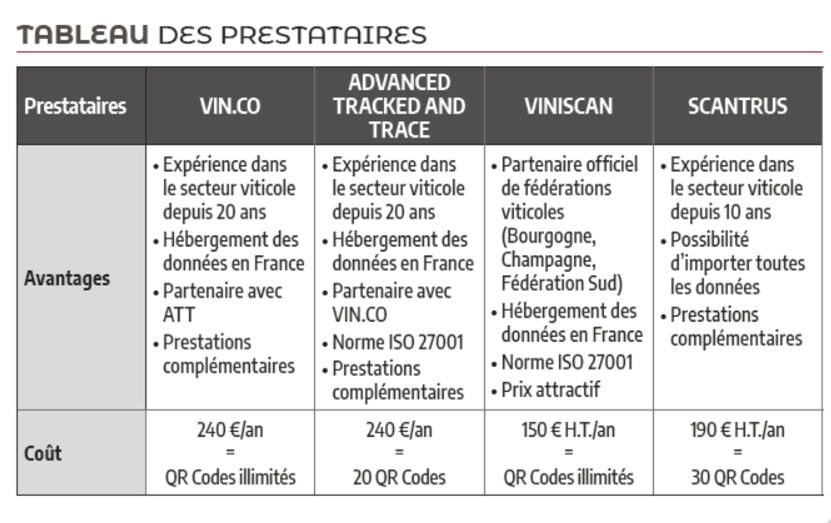

Vous pouvez utiliser un générateur de QR Code (exemple gratuit : QR Code Monkey) ou faire appel à un prestataire. Voici quelques exemples de prestataires spécialisés :

DECLARATION NUTRITIONNELLE

Elle doit inclure, obligatoirement, en respectant cet ordre :

• La valeur énergétique, indiquée par le terme « Energie » ou la lettre « E », exprimée en kilojoules (kJ) puis en kilocalories (kcal), calculée à l’aide des coefficients de conversion.

• Les quantités de nutriments : matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines et sel.

Les valeurs des différents éléments sont indiquées pour 100 ml et sont des valeurs moyennes fondées sur l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant ; ou, les valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ; ou, des données généralement établies et acceptées.

Les formules de calcul et les tableaux de conversion se trouvent dans le Guide de la DGCCRF.

LISTE DES INGREDIENTS

Elle doit comporter tous les additifs utilisés lors de l’élaboration du vin, s’ils sont présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée :

- Raisins, Substances édulcorantes et d’enrichissement : sucre, MCR…,

- Liqueur de tirage et d’expédition (mentions pouvant suffire sans être détaillées)

- Composés œnologiques : régulateurs d’acidité, conservateurs et antioxydants, agents stabilisateurs, gaz et gaz d’emballage

Exemptions : Les auxiliaires technologiques (absorbant, activateur FA/FML, agents clarifiants & fermentation, enzymes), sauf les allergènes (sulfites, lait, œuf) ; Les levures (auxiliaires technologiques), sauf la mannoprotéine de levure.

Retrouvez le tableau des ingrédients et additifs et un modèle de fiche technique.

Quentin CLÉMENT – Délégué Général Confédération des Vignerons du Val de Loire

*Exemple de présentation pour un vin mousseux brut (13% vol.) ci-dessous :

Consultez aussi Tous les articles

La désalcoolisation partielle désormais ouverte aux vins IGP

Le 4 avril dernier, le Comité vin IGP de l’INAO a ouvert la voie à la désalcoolisation partielle pour les vins sous Indication Géographique Protégée, après plusieurs mois de travaux et réflexions.

Cette nouvelle possibilité se fera sous conditions

Tout d’abord, un degré minimal de 6% vol. a été acté pour les vins désalcoolisés afin de garder les « arômes et les composés du vin » selon les mots d’Eric PAUL, président du comité national des IGP vins et cidres de l’INAO. Concrètement, en IGP Val de Loire, les opérateurs pourront proposer des vins tranquilles partiellement désalcoolisés entre 6% vol. et 8,5 % vol. pour la zone B ou 9% vol. pour la zone C dès que le cahier des charges de l’IGP Val de Loire aura été modifié.

Ensuite, la désalcoolisation partielle ainsi que les pratiques autorisées devront être inscrites dans le cahier des charges de l’IGP, sur la base d'une demande de l’ODG à l’INAO et sous réserve que tous les vins soient contrôlés d'un point de vue organoleptique, avant et après désalcoolisation.

Le Syndicat des vins IGP Val de Loire – ODG souhaite ouvrir son cahier des charges à la désalcoolisation partielle. Un travail est actuellement en cours pour modifier son cahier des charges, sur la base du cadrage national. En dessous de 6% vol., une expérimentation pourra être conduite par les ODG qui auront prévu dans leur cahier des charges de pouvoir produire des vins désalcoolisés jusqu‘à 6 degrés.

Justin Lallouet-Jonas, Directeur - Syndicat des vins IGP Val de Loire

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Syndicat des vins IGP Val de Loire – ODG par mail (contact@igpvaldeloire.fr) ou par téléphone (02 41 87 25 81).

Consultez aussi Tous les articles

Vins sans sulfites ajoutés : quels mots pour l'exprimer?

On constate aujourd’hui l’émergence du marché des vins sans sulfites ajoutés portée par diverses motivations de la part des professionnels : opportunité commerciale pour les uns, philosophique, ou innovation environnementale pour les autres. Les consommateurs français les perçoivent de manière plutôt positive à la différence des professionnels dont la perception est plus contrastée. Une enquête nationale, réalisée entre décembre 2022 et janvier 2023 auprès de 319 consommateurs français et 540 professionnels de la filière viticole française (75% de producteurs et/ou vendeurs de vin et 25% d’autres métiers) permet d’apporter des éléments plus précis sur les représentations mentales et les mots utilisés pour caractériser ce profil de vin, pour chacun des panels interrogés. Cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet CASDAR « Vins sans sulfites » piloté par IFV en collaboration avec l’ESA, le Centre du Rosé et la Sicarex Beaujolais.

Une approche méthodologique par étapes

Chaque panel a été soumis à un questionnaire, qui a généré après traitement près de 4300 mots. Ils ont été regroupés en catégorie de mots synonymes soit une vingtaine par panel (comme nature, sans intrants pour le panel consommateurs, risque, défaut, santé, côté professionnels). Puis, chaque catégorie a été caractérisé par son nombre de citations, son degré d’importance donnée, sur une échelle de 1 à 5 et sa connotation : négative, neutre ou positive. Parallèlement, chaque panel a pu être segmenté à partir des réponses aux questions posées, en différents segments selon le degré de familiarité avec les vins sans sulfites ajoutés.

Une perception contrastée, impactée par le degré de familiarité

L’étude montre que toutes les catégories de mots issues du panel consommateurs ont une connotation globalement positive. Par ailleurs, quel que soit le degré de familiarité des consommateurs avec ce type de vins : qu’ils soient consommateurs réguliers et amateurs ou non connaisseurs et ne sachant pas ce qu’ils consomment, leur représentation mentale et les mots qu’ils utilisent sont similaires. Ils n’évoquent aucun défauts ou termes sensoriels négatifs. Pour les consommateurs, les termes les plus cités et les plus important, le cœur de la représentation, sont bio, naturel et sain. Les termes bon, goût du vin et sans intrants sont très cités mais considérés comme moins importants. Du côté des professionnels, les résultats de l’étude montrent des expressions beaucoup plus partagées. La représentation qu’ils en font est plutôt neutre à négative. Les termes qui reviennent le plus souvent sont majoritairement avec une connotation négative ou neutre. La catégorie défauts, cœur de la représentation, est la plus citée avec une connotation négative et considérée comme importante. Le terme oxydation y ressort avec la plus grande fréquence. Les termes risque, conservation courte sont très cités mais considérés comme moins importants. Selon l’étude, le degré de familiarité semble avoir plus d’impact sur la réponse des professionnels à la différence des consommateurs. Les professionnels produisant des vins conventionnels et peu de vins bio, nature ou sans sulfites ajoutés seront plus critiques à l’inverse d’un segment du panel plus focalisés sur ces mêmes vins, qui aura lui une opinion plus favorable. Mais les deux populations associeront le terme défauts mais lui accorderont un degré d’importance différent selon le segment considéré.

Cependant, plusieurs questions en suspens

En synthèse, les défauts et leur maîtrise sont au cœur de la représentation mentale des professionnels mais totalement absent chez les consommateurs. Pour ces derniers les représentations mentales restent très positives quel que soit le niveau de familiarité, qu’ils connaissent ou non les vins sans sulfites ajoutés. Par contre, cette notion de proximité a un impact sur la représentation des professionnels, passant d’une définition négative pour les moins familiers à une définition plus positive pour les plus familiers. Cependant, l’étude soulève plusieurs questions en particulier sur les raisons pour lesquelles 1/3 des consommateurs ne savent pas s’ils consomment ou non des vins sans sulfites ajoutés : manque de connaissances, de communications, d’insuffisance de référence sur le marché ? L’équivalence de signification des mots nature et naturel : signifie-t-il la même chose pour les deux panels? Pour répondre à ces interrogations, plusieurs actions sont déjà programmées pour 2024 dont une étude quantitative nationale sur un panel de 1000 consommateurs. Parallèlement une étude hédonique sera réalisée pour mesurer l’acceptabilité réelle des consommateurs de vins pour les vins sans sulfites face aux défauts et l’impact de l’information sans sulfites ajoutés sur l’acceptabilité des vins.

Pour en savoir plus :

Consultez aussi Tous les articles

Un kit pour identifier les goûts de souris

Depuis 2017, le goût de souris fait l’objet de remontées de terrain, problématique récurrente, dont l’apparition est favorisée par des conditions de milieu plus favorables qu’auparavant : moins de sulfitage, des ph globalement plus élevés et augmentation du recours à la flore indigène. Il est considéré aujourd’hui par les professionnels comme un défaut altérant la qualité organoleptique des vins. Un sondage lancé courant 2019, par l’IFV Centre Val de Loire montre qu’environ 40 % des viticulteurs ne savent pas reconnaître cette altération organoleptique et près de 80 % sont intéressés pour être formé à sa reconnaissance démontrant l’opportunité de proposer une action de formation spécifique.

L’un des objectifs des rendez- vous techniciens du 21 et 22 juin dernier, organisé par InterLoire en collaboration avec l’IFV Centre Val de Loire a donc été de former les techniciens du Val de Loire, œnologues-conseil, responsables techniques, maitres de chai, à la reconnaissance du goût de souris au travers d’une dégustation de vins sourissés et d’une présentation d’un kit pédagogique de reconnaissance crée par L’unité IFV de Vertou.

Un coffret pédagogique pour faciliter sa reconnaissance

Cet outil, en format « coffret », est composé de trois vins à défaut : un chenin, un assemblage de chenin et cabernet ainsi qu’un gamay. On n’y trouve également un échantillon d’arôme de pandan (plante tropicale utilisée dans la cuisine en Asie du sud-est et dont la saveur des feuilles évoque l’odeur de popcorn, une des composantes du goût de souris), du bicarbonate de soude en poudre et des bandelettes imbibées de soude. Le bicarbonate de soude ajouté à l’échantillon de vin à raison d’environ 5 g/l permet de remonter le pH de l’échantillon aux environs de 5. Ceci rendant plus facile la perception en bouche (via la voie rétro-nasale) des pyridines, molécules responsable du goût de souris. Les bandelettes préalablement trempées dans le vin permettent quant à elles une détection olfactive et la dégustation de plusieurs échantillons sans phénomène de saturation. Ce kit pédagogique est disponible sur demande auprès de l’IFV pôle Centre Val de Loire (contactez Marie-Charlotte Colosio ou Emy Heguiaphal). Outre la présentation de l’outil, Nicolas Richard, Œnologue au service R&D d’Inter Rhône, un des intervenants de la journée, a fait bénéficier les participants de son expérience en la matière. Il conseille notamment, lors d’une dégustation de plusieurs échantillons, de bien se rincer la bouche avec de l’eau entre chaque échantillon et d’être vigilant sur la perception gustative tout au long de la dégustation. Cette précaution tient compte du fait de la variation du pH buccal dans la journée et de la variation de l’intensité du goût de souris dans un vin tenu à l’air.

Origine du goût de souris et solutions

En introduction, les intervenants ont explicité qu’elles étaient les origines probables du développement des goûts de souris et les solutions possibles pour y remédier. Deux mécanismes possibles sont mis en avant par les scientifiques. Les pyridines peuvent être produites par la voie microbiologique, via Brettanomyces et les bactéries lactiques (oenococcus oeni, lactobacillus, pediococcus). Il semblerait qu’elles soient produites également par voie chimique en présence d’éthanal, de sucres et d’acides aminés ; ces réactions chimiques complexes étant favorisées par l’augmentation de la température et du pH et fonction de l’équilibre oxydo-réducteur du vin. Leur apparition est souvent liée à d’autres défauts (oxydation, défauts olfactifs liés au développement de Brettanomyces). Les expérimentations réalisées dans le cadre du projet ont montré qu’il fallait plutôt travailler en préventif qu’en curatif. Les essais d’ajout de différents produits œnologiques n’ont pas mis en évidence de solutions miracles. Beaucoup de questions relatives aux facteurs et mécanismes de déclenchement de l’apparition du défaut sont donc encore en suspens et nécessitent une poursuite des travaux.

Pour en savoir plus :

Consultez aussi Tous les articles

Étiquetage des ingrédients et calories

Après 40 ans d’exemption et plus de 10 années de discussions, l’obligation d’information des consommateurs sur les ingrédients et calories pour les vins est désormais actée pour le 8 décembre 2023. Le règlement (UE) 2021/2117 publié 2 décembre 2021 modifie les règles d’étiquetage des vins et des vins aromatisés. Ce texte rend obligatoire la communication des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle après le 8 décembre 2023. Des discussions sont toujours en cours concernant un acte délégué (texte d’application) consacré aux modalités de l’obligation pour les vins. Il sera probablement adopté à l’été 2023. Dans l’attente, voici les éléments que nous pouvons vous communiquer à date.

La déclaration nutritionnelle

Quelles sont les obligations concernant la déclaration nutritionnelle ?

La déclaration nutritionnelle complète correspond à la valeur énergétique, quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Fournir l’ensemble de ces indications est une hérésie s’agissant du vin mais cela sera obligatoire. Désormais, à partir du 8 décembre 2023 une partie au moins de cette déclaration devra figurer sur les étiquettes des bouteilles de vin. Chaque producteur pourra au choix faire figurer la déclaration nutritionnelle complète sur l’étiquette ou se limiter à la déclaration de la valeur énergétique (exprimée par le symbole (E) pour énergie) sur l’étiquette et publier le détail de la déclaration nutritionnelle de manière dématérialisée. Pour calculer la valeur énergétique, à partir des analyses de vins, il faudra utiliser des coefficients de conversion (tableau de conversion). Dès aujourd’hui : Il est important de recenser et collecter les informations et données indispensables. Par exemple les fiches techniques des ingrédients, les informations détaillées sur le processus d’élaboration… Même si de nombreuses questions demeurent :

-

Les modalités de calcul pour renseigner la valeur énergétique des vins sont toujours en discussion

-

Idem pour la question de la mention de l’indication de matières grasses ou la quantité d’acides gras saturés (voir de protéines).

-

Le cas des vieux millésimes, produits et non étiquetés avant le 8 décembre 2023 et pour lesquels l’information ne saurait être fiable

Ces différents points doivent être rapidement précisés par la Commission européenne via le règlement délégué.

Le nutri-score est-il obligatoire ?

Le Nutri-Score n’est pas obligatoire, les entreprises l’affichent dans le cadre d’une démarche volontaire dans le but de simplifier l’information nutritionnelle.

L’étiquetage des ingrédients

Quelles sont les obligations concernant la liste des ingrédients ?

La liste des ingrédients pourra au choix être publiée sur l’étiquette ou de manière dématérialisée (étiquette électronique ou e-label). Si l’opérateur veut indiquer la liste des ingrédients sur une étiquette électronique, il devra cependant indiquer sur l’étiquette physique la présence de substances allergéniques. Si l’information nutritionnelle est indiquée sur le e-label, l’opérateur devra indiquer la valeur énergétique de 100 ml de vin ou de vin aromatisé sur l’étiquette physique de la bouteille (possibilité d’utiliser le symbole « E » comme « énergie »). L’opérateur peut également faire le choix d’afficher les ingrédients et la déclaration nutritionnelle sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Pour les vins exportés dans l’Union Européenne, la liste des ingrédients devra être traduite dans la langue du pays de destination. Elle devra être précédée du terme « contient » et devra comprendre tous les ingrédients mis en œuvre pour la production du vin qui se retrouve dans le produit final même sous une forme modifiée. Concernant les termes à utiliser, certaines précisions doivent être apportées dans l’acte délégué en cours d’examen. Enfin, pour les produits transportés en vrac, la liste des ingrédients doit être annexée au document d’accompagnement. Chaque opérateur intermédiaire doit mettre à jour la liste des ingrédients.

Quels sont les ingrédients à indiquer ?

Un ingrédient est défini à l’article 2 du règlement (UE) 1169/2011 « comme toute substance ou tout produit […] utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients. ». Consulter le tableau des principaux ingrédients.

Quelles sont les modalités d’étiquetage ?

Tous les ingrédients apparaissent dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, à condition qu’ils représentent plus de 2% du produit fini (ils peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients). Cette importance est déterminée au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée. Autres informations :

-

Pas d’obligation de figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires

-

La liste des ingrédients est précédée d’une mention appropriée « ingrédients » ou d’une mention comportant ce terme

-

Si dématérialisation : le QR code doit être précédé d’une mention, telle que « ingrédients et informations nutritionnelles »

-

Pas de taille minimale pour le QR code, à condition qu’il soit lisible

-

La liste des ingrédients ne doit pas être présentée avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation

Il n’y a pas de sanction prévue à date. Toutefois, il faut avoir à l’esprit que la dématérialisation a été accordée par dérogation à la filière vin. En cas de non-respect massif par la filière de cette nouvelle obligation, la Commission Européenne pourrait retirer la dématérialisation ; l’étiquetage des ingrédients et des calories se feraient alors obligatoirement sur l’étiquette.

Quels sont les vins concernés ?

La réglementation en vigueur prévoit sans ambiguïté que les vins produits et étiquetés avant le 8 décembre 2023 pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Les vins qui seront produits et étiquetés à partir du 8 décembre 2023 devront donc mentionner la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Cela peut donc concerner des vins issus de la récolte 2022 (ou des récoltes antérieures) qui pour différentes raisons, n’auront pas encore été étiquetés. Il y a des demandes pour repousser l’étiquetage aux vins produits en 2023 mais il serait déraisonnable de compter dessus. La Commission ne s’y est pas montrée favorable. En conséquence, les vins produits mais non mis en bouteille ou non étiquetés à cette date sont concernés par cette nouvelle réglementation. Les anciens stocks d’étiquette pourront continuer à être utilisés à condition d’ajouter une autre étiquette indiquant les ingrédients et la déclaration nutritionnelle, ou le QR code et la valeur énergétique s’il choisit la dématérialisation.

Informations complémentaires

Une FAQ a été réalisée par la CNAOC de manière collaborative. N’hésitez pas à faire remonter d’éventuelles questions supplémentaires à vos Fédérations Viticoles ou autres structures syndicales.

Vers qui me tourner pour la dématérialisation ?

De nombreux prestataires existent sur le marché. Voici les points importants à vérifier pour faire son choix :

-

Conformité de l’offre avec la réglementation en vigueur

-

Capacité à faire de la veille règlementaire pour faire évoluer l’offre

-

Niveau de cybersécurité élevé

-

Traduction dans les 24 langues de l’Union Européenne

-

Coût modéré (prix du marché entre 150 et 240€HT / an)

Nous vous invitons toutefois à ne pas prendre d’abonnement chez un prestataire tant que l’Acte délégué n’est pas publié.

Quand aurons-nous toutes les informations ?

-

Publication des textes d’application (Acte délégué) courant juillet 2023

-

Rédaction d’un questions/réponses par la Commission (projet attendu pour l’été 2023)

Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons tous les éléments définitifs.

Raphaël FATTIER – Délégué Général Confédération des Vignerons du Val de Loire

Consultez aussi Tous les articles

Des vins sans ou à faible teneur en alcool : une opportunité ?

Dans un marché du vin globalement en recul en France, la consommation des « vins » sans (no) ou à faible teneur (low) en alcool, affiche aujourd’hui des progressions à deux chiffres, et ne peut plus être considérée en tant que niche. La désalcoolisation, malgré un surcoût de prestation de 10 à 20%, semble séduire de plus en plus de vignerons, y compris dans la Loire.

La consommation de vins sans alcool gagnerait + 13 % annuellement, contre + 1 % pour celle de vins classiques, selon l’IWSR (International Wine and Spirit Research). Ces chiffres ont d’ailleurs été rappelés par Matthieu Dubernet, œnologue au laboratoire éponyme, lors d’une conférence au Vinitech 2022, sur la désalcoolisation des vins. La Loire ne fait pas exception, comme le montre la marque historique Festillant de Gratien Meyer, le développement du « X Zéro » d’Ackerman en blanc et rosé, du pétillant sans alcool du Château de Rochefort dans le Pays Nantais, mais aussi les Vins Bécat, nouveaux venus sur le segment au sud de Cheverny. « En 2025, le marché mondial du sans alcool pourrait représenter un total de 30 milliards de dollars, dominé à 80 % par les bières sans alcool. En comparaison, le marché mondial du vin avoisine les 400 milliards de dollars », poursuit Matthieu Dubernet. « Apparue il y a seulement une dizaine d’années, cette catégorie n’est plus une niche, et devient un marché à part entière. Entre le no et le low, c’est bien le no qui gagne de vraies parts de marché, alors que le low progresse peu », précise-t-il.

De nouveaux consommateurs avec de nouvelles attentes

Constat partagé par Stéphane Brière, dirigeant de la startup B&S Tech, qui accompagne depuis trois ans le développement de boissons légères et sans alcool, également présent au Vinitech, qui table sur une croissance annuelle de 10 %, grâce à trois principaux consommateurs de vins sans alcool : les femmes de 25 - 39 ans, les jeunes de 18-24 ans et les seniors. « Ces personnes cherchent à consommer moins d’alcool (40%), à faire attention à leur santé (38%), mais ont aussi une attente différente sur le goût (33%) et veulent consommer des boissons moins caloriques (20%) », précise-t-il, citant l’étude menée par l’IWSR sur 10 pays clés dont la France. Ces attentes sont de plus en plus prises en compte par les producteurs de vins, qui recourent à des prestations de désalcoolisation. Deux technologies sont autorisées au niveau de l’Union européenne : l’osmose inverse et l’évaporation sous vide. Les blancs et les rosés, notamment pétillants, semblent les plus faciles à mettre en œuvre. Sur la teneur en alcool, un vin est dit totalement désalcoolisé, pour des degrés compris entre 0 et 0,5 %. Les produits partiellement désalcoolisés contiennent entre 0,5 et 8 % d’alcool. Pour réduire la teneur en alcool de quelques degrés, l’osmose inverse sera conseillée. Pour obtenir du zéro alcool, l’évaporation sous vide est la seule option. Comptez un surcoût de 10 à 20 % sur la fabrication pour une désalcoolisation (hors embouteillage), avec des variations selon les projets. Le « no » n’étant pas taxé à 20 %, cela aide à compenser les surcoûts de production. La revente d’alcool extrait du vin est aussi un moyen de financer en partie cette prestation.

Des freins techniques : manque de prestataires… et d’arômes !

« Le problème, c’est le manque de prestataires au niveau local : investir dans une unité de désalcoolisation n’est pertinent qu’au-delà de 20 000 hl/an », précise Stéphane Brière. En terme qualitatif, la perte d’arômes, en particulier pour les vins totalement désalcoolisés semble être rédhibitoire et constitue également un frein au développement de ce type de produit. De gros progrès ont été apportés par les industriels, et les travaux continuent dans ce sens. La gazéification est une solution qui aide à apporter davantage de texture au produit. Et certains optent pour l’ajout d’arômes afin de proposer des produits vraiment différents. « S’ils peuvent s’apparenter à un choc culturel, ces no/low doivent être vus comme des opportunités de diversification, et ne cannibaliseront pas le vin à 100 %. Il est possible d’attirer de nouveaux consommateurs vers le vin par les boissons à base de vin sans alcool ! Les choses évoluent vite sur le plan réglementaire », conclue-t- il. L’aromatisation comme d’autres pratiques associées aux vins désalcoolisés sont actuellement en discussion au sein de l’Union européenne en vue d’une inscription dans les différents codex internationaux les prochains mois.

Pour aller plus loin dans l’analyse de marché, retrouvez sur le site filière de vinsvaldeloire (en accès pro)

- les études complètes de Wine Intelligence (IWSR) sur les opportunités offertes sur le segment des vins sans (no) ou à faible teneur (low) en alcool

Consultez aussi Tous les articles

Les fermentations actrices de l’arôme fruité des vins rouges

L’arôme fuité d’un vin n’est-il que variétal ? C’est la question à laquelle Gille de Revel de l'ISVV de Bordeaux a tenté de répondre lors du webinaire organisé par Oenobrands en juin dernier en faisant le point sur l’état des connaissances des composants clés de l’arôme fruité des vins rouges.

Il est de coutume d’appréhender la composante aromatique d’un vin selon l’étape d’apparition des arômes. On parle ainsi des arômes variétaux, composante clé de l’arôme fruité des vins rouges, des arômes pré fermentaires - formés au cours de processus intervenant de la vendange jusqu’au début de la fermentation alcoolique, des arômes fermentaires - métabolites secondaires produits par les microorganismes (levures ou bactéries lactiques) impliqués dans la fermentation alcoolique (FA) et la fermentation malolactique (FML), et enfin des arômes de vieillissement issus de transformations chimiques ou biochimiques de composés odorants et de précurseurs d’arômes présents dans les vins jeunes. Mais cette approche ne rend pas compte des interactions entre les différents composés.

Les esters, exhausteurs naturels de l’arôme fruité ?

Vicente Ferreira met en évidence dans ses travaux l’existence d’un tampon vineux formé de 22 molécules fermentaires dont 11 esters et, de là, propose une approche systémique de l’étude aromatique du vin basée sur la façon dont les arômes interagissent entre eux et avec d’autres composés de la matrice pour générer l’arôme perçu. Cette approche distingue trois composantes : le tampon aromatique ; les composés odorants à contribution positive ; les exhausteurs ou les masques de l’arôme. L’expression aromatique fruitée des vins rouges a été le sujet de nombreuses études qui démontrent qu’au moins une composante de cette expression est le reflet d’interactions perceptives impliquant des esters. Ces composés fermentaires, essentiels à l’arôme fruité des vins rouges, voient leur concentration impactée par la souche de levure, les conditions de fermentation mais aussi par les bactéries et l’évolution du vin. Ces composés sont engagés dans des interactions perceptives notamment synergiques (effets exhausteurs aromatiques). On retiendra en particulier le leucate d’éthyle comme exhausteur naturel de l’arôme fruité (fruits noirs, fraise,…). Margaux Cameleyre explique dans sa thèse sur la contribution à l’étude de l’expression aromatique fruitée des vins rouges (2014-2017), que certaines interactions pré-sensorielles peuvent conditionner l'expression aromatique fruitée due aux esters.

Influence de la FML sur la note fruitée des vins rouges

L’effet de la FML sur la note fruitée des vins rouges a été étudié au travers notamment de deux thèses. Tout d’abord le travail de Guillaume Antalick (2007-2010) met en avant la grande variabilité de l’effet de la FML sur la note fruitée. Pour un même cépage, la FML peut l’augmenter ou la diminuer ; elle agit de même sur d’autres familles aromatiques modulant aussi les notes de fumé, de grillé ou de végétal. Ce travail rend compte d’un effet matrice important et de l’influence de la co-inoculation sur le profil sensoriel avec des modifications variables voire même contradictoires ! Au cours de sa thèse sur l’approches sensorielle et analytique de l’arôme fruité des vins rouges (2011-2014), Marine Gammacurta a suivi l’impact de la FML sur 34 esters et a relevé trois types de variations : une diminution de la concentration des esters après FML, une augmentation davantage liée à un impact temps que FML et une augmentation liée à un impact FML des esters éthyliques hydroxylés branchés comme le leucate d’éthyle. L’effet souche de la bactérie s’avère important sur l’augmentation de ces esters. Ainsi, la FML n’est pas un masque systématique d’arôme fruité mais elle module la concentration d’esters essentiels à la note fruitée des vins rouges.

Consultez aussi Tous les articles

Comment estimer la stabilité oxydative d'un vin blanc sec ?

A la fin des années 90, le phénomène de vieillissement prématuré des vins blancs a été identifié et les équipes de recherche de l’Université de Bourgogne se sont penchées sur la question en faisant appel à la métabolomique, science qui étudie l’ensemble des métabolites. Aujourd’hui, un diagnostic permet d’établir la capacité anti-oxydante intrinsèque d’un vin.

Trois ou quatre ans après une mise en bouteilles, des vins blancs secs peuvent perdre leur composante aromatique fruitée et leur fraicheur au profit de caractères oxydatifs et ceci de manière irréversible. Ce phénomène de vieillissement prématuré touche tous les vins blancs secs mais c’est la filière bourguignonne qui a mobilisé les équipes de recherche de l’Université de Bourgogne sur ce sujet au début des années 2000. En effet, sur chardonnay, le phénomène apparaissait difficile à appréhender du fait de la diversité et de la complexité des matrices vins. « Nous avons dès le départ considéré chaque vin de notre échantillonnage comme une matrice expérimentale. L’analyse non-ciblée (5000 composés) de ces vins, nous a permis d’établir une cartographie de la diversité chimique des matrices et leur classification selon cette diversité. Nous avons ensuite identifié les vins « résistants » à ce type de vieillissement. L’étude de leurs profils moléculaires a abouti à l’identification de marqueurs et à la mise en place de 2 indices physico-chimiques pour estimer la capacité antioxydante intrinsèque d’un vin. », explique Maria Nikolantonaki, maître de conférences à l’Université de Bourgogne, Institut Jules Guyot. Ainsi la stabilité oxydative d'un vin est liée à la présence d'un ensemble de composés qu'on peut appeler "métabolome antioxydant du vin". Avec cette notion, l’étude de la stabilité oxydative via l’analyse de composés antioxydants ciblés tels que certains polyphénols ou le glutathion s’avère donc limitante. En effet, de nombreux autres composés soufrés et azotés présents dans le vin composent le metabolome antioxydant des vins et sont responsables de leur stabilité oxydative.

Les ellagitanins du bois, anges gardien du métabolome antioxydant

La maîtrise du métabolome antioxydant des vins blancs dès la vendange est une étape clé de l’anticipation du potentiel de vieillissement. Différents travaux ont permis d’étudier l’impact des pratiques œnologiques sur le métabolome. Ainsi l’ajout de sulfite a un impact variable selon la matrice : « Une matrice riche en métabolome, ne sera pas modifiée quelle que soit la dose de SO2 utilisée. Elle est donc adaptée à une vinification avec peu voir sans sulfite », souligne Maria Nikolantonaki. Le recours à l’hyperoxygénation appauvrit en revanche la matrice en métabolome et donnera des vins nécessitant un réajustement en SO2 lors de la mise en bouteilles. Quant à l’ajout de glutathion (en fermentation alcoolique ou à la mise en bouteille), il améliore la stabilité oxydante mais a un impact sur la perception sensorielle qui dépend du millésime. Des travaux sur le débourbage montrent que l’impact de cette technique est également conditionné par le millésime. L’élevage sur lies comme l’élevage en barriques enrichissent le métabolome antioxydant du vin via l’autolyse des levures ou le potentiel tannique des barriques et permettent d’assurer une meilleure stabilité oxydante après la mise en bouteille. Enfin concernant le conditionnement, c’est l’interface verre/bouchon, qui conditionnera cette stabilité.

Et si ce métabolome était conditionné à la vigne ?

L’équipe de chercheurs souhaitent aujourd’hui poursuive l’étude du métabolome antioxydant d’un vin blanc sec en orientant les recherche vers l’amont pour mieux comprendre la caractérisation de la composition chimique des raisins. « Je pense que ce métabolome se définit durant la maturité du raisin et peut-être que nous parlerons un jour de la maturité de stabilité oxydative ! », suggère Maria Nikolantonaki.

Consultez aussi Tous les articles

Des minimis pour l’analyse des résidus dans les vins, pourquoi et comment ?

Partant du constat de la capacité des laboratoires à toujours mieux détecter les résidus phytosanitaires dans le vin et de la nécessité de proposer un outil d’amélioration pour répondre à la demande du « Sans résidus », un groupe de travail composé de laboratoires d’analyse et coordonné par l’IFV a mis à jour la notion de minimis.

La performance analytique des laboratoires est de plus en plus poussée : les molécules traçantes rencontrées dans les vins sont mieux détectées grâce à des équipements toujours plus sensibles et mieux caractérisées grâce aux bases de données plus précises. Il existe parallèlement des leviers pour limiter la présence de résidus. Ainsi, en une vingtaine d’années, la présence des résidus phytosanitaires les plus analysés dans les vins a été réduite d’un facteur de 2 à 5. « Mais le zéro analytique n’existe pas ! Et des teneurs extrêmement faibles peuvent être établies sans pour autant être interprétables », souligne Matthieu Dubernet, PDG des laboratoires Dubernet, lors du webinaire organisé par l'IFV le 5 novembre dernier. D’où la nécessité de définir une concentration sous laquelle une substance est considérée comme non signifiante : les minimis. « Ces teneurs sont très en-dessous des seuils réglementaires et/ou toxicologiques et ne sont ni figées ni calées sur les limites de quantification d’une méthode d’analyse. Elles résultent d’un consensus d’experts analystes et non d’une question de droit ou de santé. Les minimis doivent être considérées comme un outil d’amélioration de la performance environnementale », précise l’œnologue.

D’où sont issus les minimis ?

Les minimis existent depuis un certains nombres d’années même si le terme n’était pas alors utilisé. Le plus connu est celui concernant les sulfites : pour qu’un vin soit reconnu sans sulfites, il faut qu’il contienne moins de 10 mg/l de SO2 total. Cette teneur est un exemple minimis. « En 2019, le groupe de travail a mis en commun, sous couvert de la confidentialité, leurs données sur les molécules analysées permettant d’établir un état des lieux des molécules retrouvées dans les vins, de leur nombre et du nombre de vin contenant des résidus. En parallèle, des données issues d’expérimentations ont permis d’apporter la traçabilité complète de la vigne à la bouteille (date d’application, date de récolte, process de vinification,…) et donc des informations sur le comportement des molécules et les cas particuliers des molécules sujettes à bruit de fond », explique Magali Grinbaum, responsable à l’IFV des projets de recherche relatifs aux résidus des vins. La comparaison et l’expertise de ces données molécules par molécules ont abouti à une première version de minimis pour 220 molécules.

Vers une reconnaissance européenne et internationale ?

A ce jour les minimis doivent être considérés comme une démarche scientifique en cours de présentation auprès de la filière. A titre privé, les laboratoires peuvent les intégrer dans leurs bulletins de résultats, mais il n’y a aucune obligation. Une condition indispensable à son utilisation est la validation d’une limite de quantification inférieure à la valeur minimis : le résultat analytique pourra alors être annoncé inférieur au minimis. Le groupe de travail a présenté la démarche il y a deux semaines à l’OIV et s’apprête à réitérer cette présentation auprès des fraudes dans quelques jours. « La reconnaissance européenne et internationale prendra du temps. Il faudra nécessairement un consensus au niveau de la filière pour que le concept de minimis soit reconnu », admet Matthieu Dubernet. En attendant, le groupe de travail encourage les laboratoires à s’approprier cette notion et à l’utiliser.

En savoir plus sur la réglementation et l’analyse des résidus phytosanitaires dans les vins