Suivi des résidus de cuivre du raisin au vin

Peu de travaux ont été réalisés sur la caractérisation des résidus de cuivre sur baies. C’est pourquoi, l’IFV s’est intéressé à cet aspect dans le cadre du projet BioVitiOeno. Le suivi de l’évolution des teneurs en cuivre du moût à la mise en bouteille a, par ailleurs, mis en exergue des impacts sur le déroulement des fermentations spontanées et les composés aromatiques.

Le projet BioVitiOeno (2018-2020) avait pour objectif de limiter au maximum les apports en cuivre tout en préservant le rendement et la qualité de la vendange mais aussi de vinifier tout en respectant les profils de vin définis quelle que soit la qualité de la vendange. Il a été l’opportunité de voir qu’elles étaient les conséquences de la réduction des doses de cuivre sur les résidus sur baies à la récolte. « L’apport d’une grande quantité de cuivre génère une grande variabilité de résidus sur les baies et la présence notable de cuivre n’est pas systématique », souligne Audrey Petit de l’IFV, lors de son intervention à la conférence régional viticulture biologique Occitanie le 3 novembre dernier. Qu’est ce qui impacte alors la quantité de résidus à la récolte ? Les pluies post dernier traitement semblent être le principal facteur : plus il y a de pluie après le dernier traitement, moins il y a de résidus. Mais d’autres facteurs doivent être étudiés comme le délai entre le dernier traitement et la récolte.

Débourbage et fermentation alcoolique éliment jusqu’à 90 % du cuivre

Une fois la vendange rentrée, comment évolue la teneur en cuivre ? Le débourbage et la fermentation alcoolique sont les étapes clés de la diminution des teneurs en cuivre dans le vin. « Le débourbage entraîne dans nos essais une perte de 40 à 80 % de cuivre dans le jus de pressurage et la fermentation alcoolique une diminution de 50 à 60 % de cuivre dans le jus débourbé Au final entre ces deux étapes, nous avons une élimination de 80 à 90 % de la teneur initiale en cuivre sur vin fini », détaille Philippe Cottereau de l’IFV. La macération pelliculaire permet aussi de réduire la teneur en cuivre dès le pressurage. « Le cuivre ne disparaît pas, il est retenu dans les bourbes et les lies », explique l’ingénieur. Dans les conditions expérimentales, aucune modification des profils fermentaires n’a été observée. A noter qu’en fermentation alcoolique spontanée, des différences de temps de latence sont mis en avant selon les teneurs en cuivre sans pour autant pouvoir établir strictement le sens de l’impact. Il semble néanmoins que de fortes teneurs en cuivre pourraient engendrer des difficultés de fermentation avec des temps de latence plus longs (2 millésimes sur 3). Enfin, ces essais ont confirmé que la présence de cuivre dans le moût diminue proportionnellement la concentration en thiols dans le vin. Les esters d’acétate suivent cette même évolution, en revanche, les terpènes, les esters d’éthyle et les isoprénoïdes semblent moins touchés par la présence de cuivre dans le moût.

Consultez aussi Tous les articles

Valeurs minimis et résidus phytosanitaires dans les vins

Quand un résidu phytosanitaire peut-il être considéré comme absent d'un vin ? Pour permettre une analyse des résidus trouvés dans les vins, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) publie des propositions de minimis pour 220 matières actives. L'institut précise qu'une valeur de minimis est une valeur analytique en dessous de laquelle une substance est consensuellement considérée comme absente du produit analysé par un groupe d’experts. Ces minimis constituent ainsi des niveaux analytiquement faibles, en dessous desquels, la signification même du résultat n’est plus interprétable. En aucun cas, le minimis ne doit être associé à une limite réglementaire ou à une notion de toxicité pour le consommateur.

Consultez aussi Tous les articles

Evolution de la maturité du cabernet franc depuis 58 ans

L’accumulation de données d’analyses de maturité depuis 1959 par le laboratoire de Touraine a permis à l’IFV d’analyser ces dernières pour voir comment celles-ci ont évolué depuis 58 ans. Guillaume Delanoue de l’IFV pôle Centre-Val de Loire a présenté les principaux résultats lors de la visite des vignes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil.

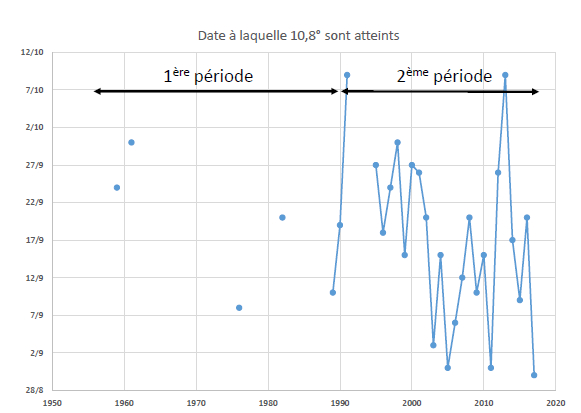

L’étude a porté sur la comparaison de deux périodes de 29 ans : 1959-1988 et 1989-2017. Depuis 1959, le laboratoire de Touraine effectue des analyses de maturité hebdomadaires sur des raisins de cabernet franc prélevés sur un réseau de parcelles localisées à Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. L’analyse des moyennes des degrés montre que 10.8 % vol. sont atteints pour quatre années sur la première période puis tous les ans depuis 30 ans. « Sur cette deuxième période, il est aussi intéressant de relever que ces 10.8 % vol. sont atteints de plus en plus tôt : le 13 septembre en 1989, le 18 septembre en 1996, le 3 septembre en 2003 et le 31 août en 2005 et 2011 », souligne Guillaume Delanoue.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

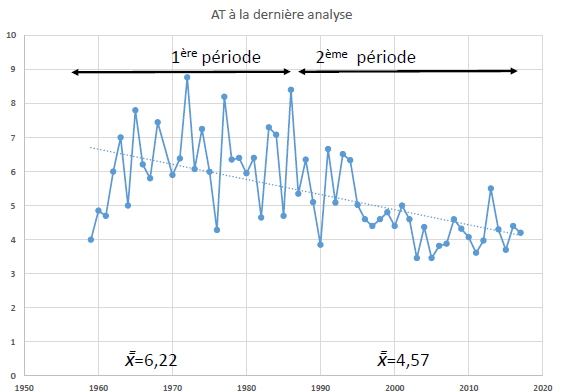

Concernant l’acidité totale, il est observé des moyennes, lors des analyses avant vendanges, de 6.22 g/l H2SO4 jusque dans les années 90 et des moyennes inférieures à 5 g/l H2SO4 à partir de 1996 à l’exception de 2001 et 2013.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

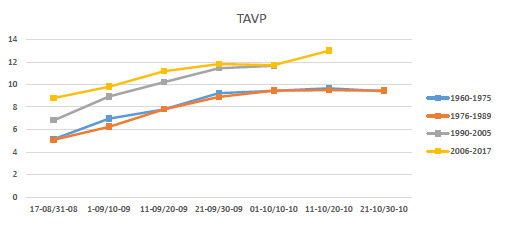

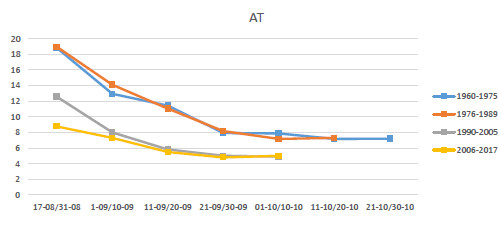

Dans l’hypothèse où la date de vendange correspond à +/- 7 jours après la date de la dernière analyse enregistrée par le Laboratoire Touraine (analyse hebdomadaire), les données mettent en avant une nette avancée de la date des vendanges de cabernet franc : de fin octobre au début des années 1960 à fin septembre début des années 2010 avec un écart de 48 jours entre les extrêmes (1963 et 2003). A date équivalente, on note une augmentation de +3.5 °degré sur 58 ans et une baisse de 2.5 point d’acidité totale.

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

source : IFV pôle Val de Loire-Centre

« Le changement climatique explique 80 % de l’avancée de la date de récolte », remarque Guillaume Delanoue. L’analyse des teneurs en acidité totale et des degrés potentiels a été compilée à celle des données météo sur ces mêmes périodes pour voir l’impact climatique sur la physiologie de la vigne. Sur la dernière décennie, la période entre la floraison et la récolte se rapproche plus des 94 jours que des 100 jours théoriques ! La maturation est nettement plus rapide du fait d’une plus grande efficience des derniers jours avant récolte avec des jours en septembre plus longs et plus chauds qu’en octobre. « Mais il ne faut pas oublier l’impact de l’évolution des pratiques viticoles comme la gestion de la taille, le choix du matériel végétal ou l’enherbement », ajoute-t-il rappelant les leviers d’adaptation possibles pour atténuer l’impact de l’évolution climatique sur la physiologie de la vigne, la maturité des raisins et donc le profil des vins. " Ces leviers peuvent-être dans le choix de clones plus tardifs, de porte-greffes plus résistants à la sécheresse voire dans la gestion des sols pour favoriser la rétention en eau de ces derniers,…..", conclue Guillaume Delanoue.

Pour en savoir plus :

- Comment adapter notre viticulture à l'évolution du climat ? Synthèse du colloque (Les RDV Techniloire)

- Fiche technique : La vigne, le vin et le changement climatique (LACCAVE)

Consultez aussi Tous les articles

Impact de la vinification sur les teneurs de résidus phytos dans les vins

Le 5 avril dernier, InterLoire a organisé une formation sur la gestion des résidus phytosanitaires dans les vins à laquelle près d’une vingtaine de techniciens ont assisté. Animée par Magali Grinbaum de l’FV, cette journée avait pour objectif de faire un point sur les bases réglementaires et techniques. L’accent a été mis sur la lecture d’un bulletin d’analyse, le risque santé et l’impact des itinéraires de vinification. Dernière partie de la synthèse de la journée.

Afin d’étudier l’impact des itinéraires de vinification sur les résidus, l’IFV a mené des essais entre 2010-2013 en blanc et en rouge. A partir d’une même vendange, différentes pratiques œnologiques au cours des étapes préfermentaires, du débourbage, de la fermentation alcoolique et de l’élevage ont été effectuées. Il s’avère que quel que soit le process de vinification, une diminution des teneurs de résidus est observée pendant la vinification mais l’impact du choix de l’itinéraire de vinification sur la réduction est faible. Ainsi, en blanc, ces essais n’ont pas montré de différence significative entre le pressurage direct et la macération pelliculaire au niveau de la quantité de résidus dans le vin. Si la macération des bourbes est défavorable à la réduction de résidus dans le vin, l’étape du débourbage apparait essentielle permettant, dans ces travaux menés sur sauvignon, une réduction de 20 à 70% des résidus selon les molécules. L’utilisation d’adsorbants comme le charbon ou les dérivés de chitine s’avère également intéressante. L’effet charbon est d’ailleurs plus efficace sur vin en collage fin fermentation alcoolique que sur moût au moment du débourbage. En rouge, le chauffage de la vendange a conduit à une diminution de 15 à 30 % de la quantité de résidus par rapport à une vinification traditionnelle. Comme sur blanc, l’utilisation de charbon a également un effet positif. En revanche plus la durée de macération est longue plus il y a de résidus. Les essais n’ont pas montré de différence significative entre les jus de presse et les jus de goutte. Que ce soit en blanc ou en rouge, la vinification en phase liquide laisse moins de résidus qu’une vinification en phase solide. Notons enfin que la filtration sur vin a peu d’impact sur la diminution des résidus même si la filtration sur plaque semble être plus efficace sur certaines molécules. Seule l’utilisation d’adsorbants comme adjuvants de filtration permet la réduction significative des teneurs en résidus.

Réduction significative avec des fibres végétales sélectives

Un absorbant sélectif à base de fibres végétales activées a été testé dans le cadre de ces travaux comme alternative au kieselghur lors de la filtration fin fermentation malolactique. Ces fibres sont composées d’hémicellulose, cellulose, lignine et protéines sans lipides. Elles se présentent comme une fine poudre brune insoluble dans l’eau et le vin et sont activées par une succession de traitements mécaniques dans l’eau puis micronisée. Cette nouvelle solution a été adoptée dans la résolution OIV de juin 2017 et sa commercialisation par Laffort devrait être effective pour la prochaine campagne. Dans les essais, elles ont permis de réduire la teneur en résidus jusqu’ 88% mais aussi le nombre de molécules détectables. Néanmoins certaines molécules ne semblent pas pouvoir être éliminées, l’efficacité des fibres végétales est donc « molécule dépendante ». D’un point de vue analytique, les fibres ne semblent pas avoir d’impact sur les paramètres classiques, ni sur les composés aromatiques et aurait un faible effet sur la couleur dans les 30 premières minutes après la filtration. Deux semaines après la filtration, aucune différence par rapport au témoin n’a été relevée. Les fibres végétales activées pourraient être un nouvel auxiliaire technologique pour réduire les résidus de pesticides dans le vin. D’autres types d’adsorbants sont en cours d’expérimentation comme les zéolithes, cristaux présents dans la nature ayant un squelette microporeux dans lequel pourraient passer certaines molécules, comme un tamis. Ce process est déjà utilisé dans les secteurs de l’eau et de l’air. Les premiers résultats de l’ISVV de Bordeaux sont encourageants.

Les bourbes peuvent elles enrichir les vins en résidus ?

Pour répondre à cette question l’IFV et Inter-Rhône ont mené des essais entre 2015 et 2017 sur l’impact des procédés de clarification sur les résidus de produits phytosanitaires. Les essais ont mis en avant une forte concentration des résidus dans les bourbes (jusqu’à 16 fois plus concentrées que les moûts débourbés correspondants) et dans une moindre mesure dans les fonds de cuve (jusqu’à 4 fois plus concentrées que les vins soutirés correspondants). La clarification par filtration de ces produits permet de retenir près de 80% des résidus. Cette réduction dépend de l’élimination des particules en suspension, du type de molécules phytosanitaires et de la liaison qu’elles ont avec les particules en suspension. Il y a donc peu de risque de contamination d’un vin liée à la valorisation des bourbes à condition de maîtriser l’origine des bourbes ajoutées. Il en est de même pour la valorisation des fonds de cuve.

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (1/3) : réglementation et analyses

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (2/3) : focus sur quelques molécules particulières

Consultez aussi Tous les articles

Comment optimiser les arômes au vignoble et au chai ?

Dans le cadre du projet Valovitis, l’IFV Sud-ouest et le Laboratoire d’Analyses d’arômes et d’œnologie de l’Université de Saragosse ont développé une série de 5 fiches techniques présentant les facteurs influençant les principales familles aromatiques, au vignoble et au chai. Ces fiches sont une synthèse de la bibliographie existantes et de résultats expérimentaux sur le sujet.

Consultez aussi Tous les articles

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (2/3) : focus sur quelques molécules particulières

En avril dernier, InterLoire a organisé une formation sur la gestion des résidus phytosanitaires dans les vins à laquelle près d’une vingtaine de techniciens ont assisté. Animée par Magali Grinbaum de l’FV, cette journée avait pour objectif de faire un point sur les bases réglementaires et techniques. L’accent a été mis sur la lecture d’un bulletin d’analyse, le risque santé et l’impact des itinéraires de vinification. Synthèse de la journée, deuxième partie.

Certaines molécules, considérées comme des produits exclusifs de dégradation de pesticides, sont retrouvées dans des vins issus de vignes qui n’ont pas été traitées avec les-dit pesticides. Ainsi, sur 4579 vins conventionnels et bio analysés entre 2015 et 2018, le phtalimide est détecté dans 43 % d’entre eux. Le phtalimide, considéré comme un marqueur de la dégradation du folpel, est inclus dans la « définition du résidu » du folpel, bien que non toxique contrairement au folpel. La réglementation a établi une LMR de 20 mg/kg pour la somme folpel+phtalimide exprimée en folpel. Les teneurs trouvées sont très faibles et vont de 0.04 à 1.91 mg/l avec une moyenne de 0.095 mg/l. Dans les vins bios, la moyenne est de 0.083 mg/L. Les scientifiques s’interrogent sur le pourquoi de cette détection dans des vins bios dont on est sûr qu’ils ne sont pas issus de vignes traitées au folpel. Il s’avère que d’autres sources, qui ne sont manifestement pas exclusivement phytosanitaires et encore mal identifiées à ce jour (cuves époxy, plastiques ou PVC utilisés en cave, artéfact analytique, …), sont susceptibles de laisser des traces de phtalimide dans les vins. Des travaux se poursuivent à l’IFV pour préciser ces origines. Il n’est dans tous les cas pas envisageable de conclure à une présence de résidus phytosanitaire sur des vins qui contiendraient des doses faibles de phtalimide. Suite à ce constat, des discussions sont en cours avec Ecocert autour du seuil d’investigation de 0.02 mg/kg de phtalmide au-delà duquel un vin bio peut être déclassé.

De l’acide phosphonique sans traitements aux phosphonates !

L’acide phosphonique ou phosphoreux est le produit de dégradation de tous les phosphonates utilisés en vigne comme anti- mildiou : fosetyl-al, disodium phosphonate, phosphonate de potassium. Il est inclu dans la définition du résidu du foestyl-al dont la LMR est fixée à 100 mg/kg pour la somme fosetyl-al + ac.phosphonique exprimée en fosetyl. Sur 311 vins analysés, le fosetyl se retrouve très rarement au-delà de la limite de quantification (0.5 mg/L). En revanche l’acide phosphonique est retrouvé dans 90 % des vins avec des teneurs allant de 0.1 à 20 mg/l et une moyenne de 4.2 mg/l. Comme pour le phtalimide, les scientifiques s’interrogent sur sa présence significative dans des vins issus de vignes n’ayant pas eu de traitement aux phosphonates. Des recherches sont en cours pour comprendre l’origine de cette présence : lien possible avec des contaminations croisées au champ (accumulation dans la plante et dans les sols dus à des traitements antérieurs), avec une pollution environnementale ou une dérive, avec l’utilisation d’engrais, de fertilisants, de biostimulants à base de phosphore voire de DAP pour la nutrition des levures au cours de la fermentation alcoolique. A ces hypothèses peut être ajoutée celle du lien avec la mise en place d’amendements ou engrais organiques, par laquelle de l’acide phosphonique peut être apporté dans le sol. Là aussi des discussions sont en cours avec Ecocert autour du seuil d’investigation de 0.4 mg/L d’acide phosphonique au-delà duquel un vin bio peut-être déclassé.

Le cuivre présent dans le vin n’est pas que d’origine phytosanitaire

La teneur en cuivre des moûts est relativement bien corrélée aux quantités apportées dans la parcelle. En revanche celle des vins est indépendante des teneurs observées dans les raisins. Au cours des vinifications, il est observé en effet une forte élimination dans les lies des levures dont les parois absorbent le cuivre ; parallèlement on identifie d’autres sources de cuivre dans les vins comme la contamination par le matériel vinaire ou les pratiques œnologiques pour traiter les réductions. Le cuivre dans le vin n’est donc pas d’origine que viticole et phytosanitaire. Pour ces raisons, il ne fait pas partie des plans de surveillance résidus dans les vins. Sur 446 vins analysés, le cuivre est présent dans 97% d’entre eux. Les teneurs retrouvées vont de 0.01 à 1.66 mg/l avec une moyenne de 0.15 mg/l. 100% des vins respectent la LMR européenne de 50 mg/kg et 99,5% de ces vins ont une teneur inférieure à la limite OIV de 1 mg/l.

Les leviers pour réduire les résidus

Des expérimentations menées entre 2010 et 2018 par l’IFV et ses partenaires avaient pour but d’étudier des leviers pour optimiser des itinéraires phytosanitaires à faibles teneurs en résidus. Le premier levier étudié est la date de la dernière application : pour une même molécule, plus le dernier traitement est éloigné de la récolte, moins les teneurs en résidus dans les vins sont élevés. Le deuxième est le nombre de traitements : la diminution du nombre de traitement a donné des résultats variables et n’apparait pas comme un levier systématiquement efficace. La réduction de dose est le troisième levier étudié : l’adaptation de la dose selon le cépage, la sensibilité, le stade phénologique, la végétation et la pression, n’a pas montré de différence significative entre les modalités réduction de dose ou pleine dose. Enfin l’étude du choix et du positionnement des molécules a montré une réduction possible selon les molécules : des molécules qui ont un facteur de transfert faible à nul et appliquées post-floraison ne sont pas détectées dans les vins. En revanche pour des molécules ayant un facteur de transfert moyen à élevé et positionnées pré-floraison/floraison l’efficacité de ce levier est variable selon les molécules. Certaines, ne sont pas détectées dans les vins lorsqu’elles sont appliquées avant fleur ou juste début fleur alors qu’appliquées après fleur, elles laissent quelques résidus quantifiables. D’autres, bien qu’appliquées très tôt avant fleur, ont pu être détectées : la réduction est donc molécule dépendante et doit être étudiée au cas par cas. Il n’existe pas encore de récapitulatif global des facteurs de transfert validés et publiés, il faut donc rechercher les informations substance par substance sur le site de l’EFSA (http://www.efsa.europa.eu).

A suivre, Impact de la vinification sur les résidus phytosanitaires

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (1/3) : réglementation et analyses

Consultez aussi Tous les articles

Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (1/3) : réglementation et analyses

Le 5 avril dernier, InterLoire a organisé une formation sur la gestion des résidus phytosanitaires dans les vins à laquelle près d’une vingtaine de techniciens ont assisté. Animée par Magali Grinbaum de l’FV, cette journée avait pour objectif de faire un point sur les bases réglementaires et techniques. L’accent a été mis sur la lecture d’un bulletin d’analyse, le risque santé et l’impact des itinéraires de vinification. Synthèse de la journée, première partie.

Avant toute chose, qu’est ce qu’un résidu ? Un résidu est une quantité de matière active (ou de produit dégradé) qui se trouve sur la plante au moment de la récolte. Depuis 2008 la réglementation est européenne et fixe des limites maximales de résidus (LMR en mg/kg) à la récolte sur les produits bruts comme le raisin. Ces limites sont fixées pour chaque couple substance active /aliment sur la base de la bonne pratique agricole critique (BPA) en vigueur dans l’Union Européenne, après évaluation de la toxicité chronique de la substance active et de l’exposition du consommateur à cette substance. Elles ne s’appliquent qu’aux matières actives et non aux produits formulés. Ces limites sont révisées régulièrement et peuvent être modifiées, à la hausse comme à la baisse. Lorsqu’il y a des projets de modifications de LMR pour une substance donnée, la filière est consultée pour avis et peut donner des arguments si nécessaires pour réfuter la modification européenne. Notons qu’il n’existe pas de LMR sur les produits transformés mais la réglementation exige que les teneurs de résidus dans le vin soient inférieures aux LMR raisins de cuve. De fait la comparaison est réalisée en surévaluant le risque puisqu’il est considéré que le taux de transfert entre le raisin et le vin est maximal (=1). Les LMR peuvent différer d’un pays à l’autre selon la « définition du résidu », les modèles de calcul utilisés, les classes de LMR définies,…… A savoir que dans les échanges commerciaux, c’est la LMR du Codex Alimentarius qui prime en cas de litige.

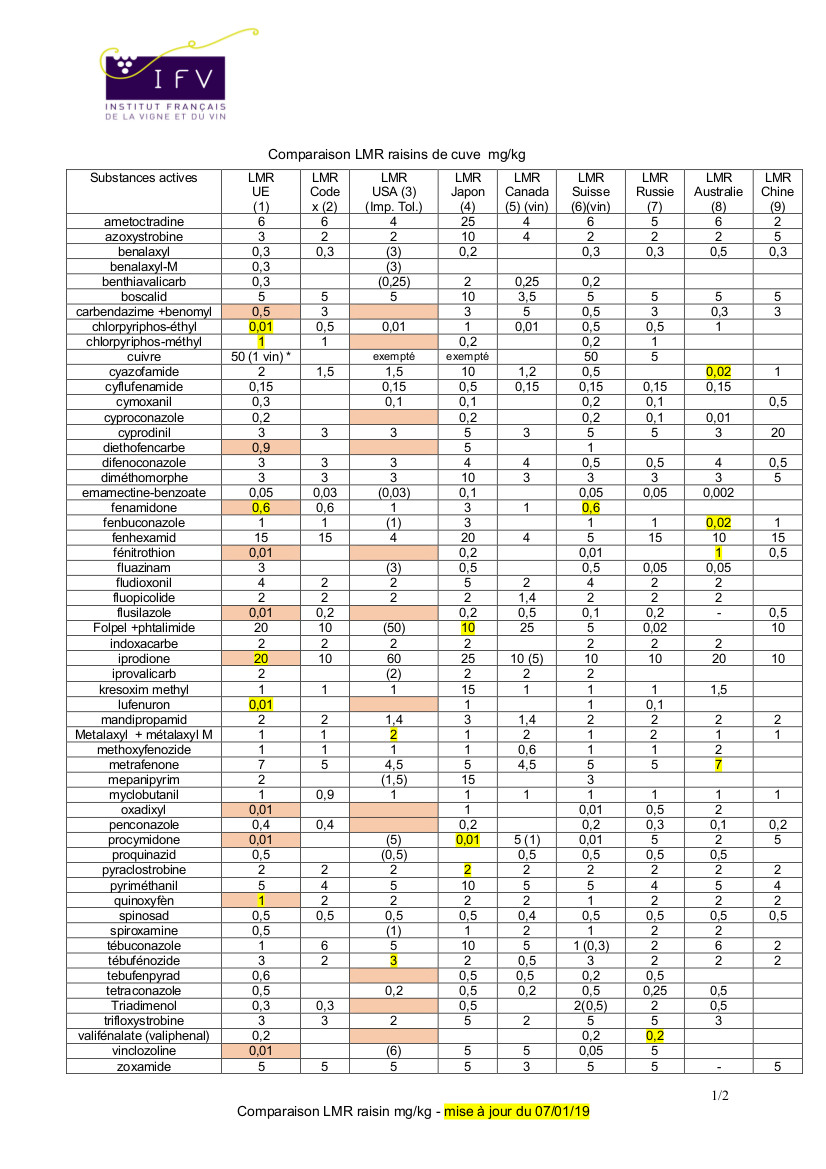

Comparaison de LMR raisin au 7 janvier 2019

(Sources et base de données consultables)

Zoom sur les méthodes d’analyses

En termes, de méthodes d’analyses, nous distinguons les méthodes spécifiques pour une recherche ciblée d’une molécule ou d’une famille de molécules, des méthodes multi-résidus permettant la détection par une seule analyse de plusieurs molécules d’une même famille chimique ou de familles chimiques différentes (une analyse pour 100 à 150 molécules). Afin de lire un bulletin d’analyse de résidus, il est nécessaire de distinguer la limite de quantification (LQ), qui est la plus petite concentration pouvant être quantifiée avec une incertitude acceptable dans les conditions de la méthode et la limite de détection (LD), qui est la plus petite valeur mesurée mais non quantifiée. Ces limites sont associées à des incertitudes de mesures (en %) propres au laboratoire et à la validation de la méthode utilisée (entre +/-20% et +/-60% du résultat). Un résultat donné à la limite de quantification est souvent associé à une erreur de mesure de +/-60%.

Attention à l’interprétation du résultat

Si l’expression du résultat est ND, alors aucun signal n’a été détecté au dessus de la limite de détection pour la molécule en question. Si le résultat est inférieur à la limite de quantification, cela signifie qu’un signal a été détecté au dessus de la limite de détection mais que la concentration n’a pas pu être quantifiée. Au-delà de cette limite, le résidu est quantifié via une concentration exprimée en mg/kg.

La limite de 0.010 mg/kg ou mg/L est régulièrement employée en tant que limite de quantification « d’usage » pour les échanges commerciaux des produits conventionnels (codex alimentarius). Cette teneur constitue aussi la LMR européenne « par défaut » fixée pour les molécules interdites et fait office de « minimis », c'est-à-dire de valeur analytique en-dessous de laquelle une substance est consensuellement considérée comme absente du produit analysé. L’interprétation de concentration comprise en 0.001 mg/L et 0.010 mg/L doit être faite avec précaution car ces résidus peuvent provenir de contaminations croisées et pas forcement de traitements phytosanitaires. Il est également important d’être vigilent lorsqu’un résultat est donné en somme de résidus, car ce dernier n’apporte aucune information scientifique ni réglementaire et n’a aucune signification toxicologique. En effet les molécules présentent des toxicités et propriétés différentes. Donc une somme égale à 1 mg/kg peut présenter moins de risque toxicologique qu’une somme de 0.1 mg/kg selon les molécules quantifiées. Enfin la comparaison d’un résultat avec la limite de potabilité de l’eau (0.1 µg/kg) n’a pas de sens car cette norme ne tient pas compte du type de molécule et correspond à une limite analytique globale « zéro résidu détecté ». Avec l’évolution des techniques d’analyse, le zéro pesticide n’a pas de sens non plus puisque ce qui est non-détectable aujourd’hui peut l’être demain. Par ailleurs les différences entre laboratoires au niveau de la limite de quantification pour une même molécule et les menus analytiques variant de 10 à 250 molécules entrainent des interprétations différentes des résultats.

A suivre : Gestion des résidus phytosanitaires dans les vins (2/3) - focus sur quelques molécules particulières

Consultez aussi Tous les articles

En cave, comment réduire son empreinte carbone ?

Le développement durable ne concerne pas que la viticulture : les deux défis que connaissent les vinificateurs dans ce cadre sont la diminution de la consommation d’eau et celle de d’énergie. Des études américaines (Galitsky et al 2005) ont mis en avant que 90% de l’énergie utilisée en cave sert à maintenir les basses températures lors des fermentations en blanc et en rosé. Quelles marges de manœuvre pourraient donc avoir les vinificateurs ?

A l’occasion des Rencontres Internationales du rosé le 22 janvier dernier, Tiziana Nardi, du CREA* en Italie a présenté ses travaux sur la gestion d’une fermentation en blanc avec pour objectif de diminuer la consommation énergétique tout en gardant le même profil aromatique de vin. Cette étude a été menée sur 20 Hl de chardonnay dans une cave équipée d’un contrôle thermique automatisé. Deux températures ont été comparées : 15°C, température habituellement utilisée dans le cadre de l’élaboration de ce vin de base et 19°C. L’expérimentation s’est faite dans le cadre d’une vinification sans sulfite ajouté avec la contrainte d’arriver en fin de fermentation à moins de 10mg/l de SO2 total quelle que soit la température. L’objectif n’était pas d’améliorer le vin mais bien de conserver le profil en diminuant la consommation énergétique.

Economie d’énergie de 64 % entre 15°C et 19°C

Il est acquis que pour avoir des arômes, il faut favoriser les faibles températures de fermentation lors de vinification en blanc ou en rosé. Mais cela ne dépend pas uniquement de la température : le choix de la souche s’avère crucial de même que la nutrition azotée du moût. Dans cet essai, le choix de la levure s’est tourné vers Lalvin ICV Okay (Lallemand) permettant une fermentation sans modification aromatique notable et caractérisée par sa faible production de SO2 et H2S quelle que soit la température. La fermentation a été évidemment plus rapide à 19°C qu’à 15°C et, plus important, la composition chimique des vins obtenus est semblable entre les différentes modalités. Le bilan énergétique des 2 protocoles thermiques met en avant une diminution de 75% du temps d'ouverture des vannes contrôlant le flux de fluide de refroidissement soit une baisse de 64% de la consommation d’énergie (kW).

Aucune différence organoleptique

Un test triangulaire a permis d’évaluer les vins obtenus d’un point de vue sensoriel. Les résultats ne mettent pas en avant de différences significatives. L’analyse des composés aromatiques sur 93 molécules a mis en exergue des différences sur seulement 24 molécules. 18 d’entre elles ont augmenté leur concentration à 19°C et 6 l’ont diminué mais la plupart de ces molécules étaient en dessous du seuil de perception. Ce qui explique que l’analyse sensorielle ne révèle aucune différence. A noter que dans cet essai aucun thiol n’a été dosé néanmoins, de par la bibliographie, il semblerait que les thiols tendent à augmenter leur concentration jusqu’à 20°C. Il faudrait réaliser des essais similaires sur vin rosé pour confirmer cette possibilité d’économie d’énergie pour un même profil de produit.

*Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria

Consultez aussi Tous les articles

Réglementation sur les produits phytosanitaires à l’export

Tout comme les autres filières agricoles, la viticulture doit concilier le maintien d’une qualité sanitaire élevée de la production avec la réduction des intrants phytosanitaires et l’évolution de la réglementation de leurs usages. L’évolution permanente de cette réglementation rend difficile de savoir ce qu’il est possible d’utiliser et où. Certains produits phytosanitaires autorisés en Europe sont interdits aux Etats-Unis, au Japon ou au Canada.

A l’exportation, les vins doivent respecter les LMR* du pays importateur. A part, les Etats Unis pour lesquels toute substance active ne figurant pas sur la liste positive est considérée comme interdite et ne devant pas se trouver dans le produit consommable, les autres réglementations (UE, Japon, Canada…) appliquent pour les substances interdites, une limite par défaut ou limite uniforme (souvent la limite de détection soit 0,01 mg/l). C’est pourquoi, pour faciliter l’exportation, l’administration américaine a établi des « import tolérance » qui ne s’appliquent qu’aux importations.

Synthèses des normes adoptées par les principaux pays

L’IFV propose une synthèse mis à jour régulièrement sur les normes adoptées par les principaux pays importateurs de vins français comparant les LMR raisin de cuve de plusieurs pays pour un certain nombre de molécules. Ce tableau d'avril 2018 n’est pas exhaustif, puisque toutes les substances actives autorisées sur vigne n’y sont pas. Par contre, les molécules présentant le plus de « risques d’être retrouvées dans les vins » y sont. Enfin il est possible de s’abonner à la base de données payantes « Homologa » qui fait le récapitulatif (patricia.perez@agrobase-logigram.com ou www.homologa-new.com )

*LMR : limite maximale de résidus

Que sait-on de la contamination des vins par les phtalates et le bisphénol A ?

Consultez aussi Tous les articles

Le chenin sec dans tous ses arômes

Nous sommes à la 3e et dernière année d’expérimentation sur les travaux de caractérisation aromatique des chenins secs sur le Val-de-Loire, financés en partie avec les soutiens de FranceAgriMer et d’Interloire. Pascal Poupault, de l’IFV d’Amboise, rappelle les deux axes du projet : « Le premier aspect porte sur les raisins : les professionnels ont demandé un outil plus pertinent pour suivre la maturité du chenin et anticiper les dates de récolte, à l’image de Prévimat modèle développé depuis quelques années sur le cabernet franc. Le deuxième aspect porte sur le vin, afin de mieux connaître les arômes du chenin puis de relier les caractéristiques des vins à celles des raisins. ». Après deux années de validation des données, le modèle élaboré par l’IFV permet d’anticiper la caractérisation des raisins à une voire deux semaines. « Cette 3e campagne va permettre de finaliser la validation du modèle, afin débuter les tests en groupe restreints puis de le mettre à disposition des viticulteurs très prochainement.»

Un réseau de 24 parcelles

Pour mettre au point ce modèle, l’IFV s’est appuyé sur un réseau de douze parcelles en Touraine (Vouvray), et 12 en Anjou. « Nous avons suivi les maturités par des dégustations de baies et de jus quatre à cinq semaines avant les vendanges théoriques. Les dégustations de baies se faisaient initialement selon 60 caractéristiques, que nous avons réduites à quatre descripteurs pour leur bonne représentation de l’ensemble des autres paramètres et pour plus de simplicité ; ces descripteurs sont la couleur, le croquant, la dilacération après mastication, la couleur des pépins. Une dizaine d’indicateurs ont été retenus pour les jus, notamment équilibre sucre/acidité, couleur, gradient de fruité, et végétal. ». Pour l’axe 2 portant sur le vin, 60 échantillons de chenins secs commerciaux du Val-de-Loire ont été caractérisés selon leurs critères physico-chimiques et selon leur composition aromatique –molécules associées aux arômes de pomme, poire, ananas, fraise, mais aussi pamplemousses et fruits exotiques–, puis dégustés par un jury d’expert à l’ESA. « Il en est ressorti 5-6 profils sensoriels différents, reliés à des origines de parcelles différentes. »

Profils aromatiques et fractions de pressurage

En parallèle, les deux réseaux ont permis de vinifier 50 kg sur chacune des parcelles, suivi d’une caractérisation physico-chimique et aromatique. « Nous avons observé des différences entre les parcelles, comme on pouvait l’attendre, sur la composante aromatique. Cela nous donne des bases pour de nouveaux travaux sur le lien de diverses pratiques à la vigne ou au chai avec le profil des chenins. Un premier point intéressant correspond à la différence de potentiel aromatique des différentes fractions de pressurage. ». Une dégustation a été faite sur les vins élaborés à partir des deux réseaux de 12 parcelles, par un jury formé à l’identification des 5-6 principales molécules aromatiques identifiées sur chenin sec, ce qui a permis d’aboutir à un consensus pour la dégustation et la caractérisation des vins. « Il nous reste à analyser les résultats de la dégustation avec les dosages des molécules dans les vins élaborés, afin d’obtenir un profil de chaque vin en fonction des descripteurs retenus. »

Développement de Prévimat pour le chenin sec

Les chenins secs du Val-de-Loire devraient ainsi très rapidement être caractérisés selon leur profil aromatique. Et les vignerons pourront s’aider, dans les prochains millésimes, de Prévimat sur chenin sec pour mieux définir leurs dates de vendange. « Il est important pour les viticulteurs de réaliser des dégustations de baies et de jus de façon hebdomadaire, avant la date de vendanges, afin d’observer les évolutions des profils. Sur Prévimat, ils pourront ensuite comparer leurs parcelles à d’autres parcelles pilotes suivies par l’IFV, et ainsi obtenir des informations à l’échelle de l’AOP et la ressemblance avec les millésimes antérieurs », termine Pascal Poupault.

A consulter également les fiches techniques « dégustation des baies de chenin »