Prospection flavescence dorée 2025

La détection précoce de potentiels foyers de flavescence dorée est essentielle pour mettre en place, rapidement des mesures de lutte adaptées et ainsi limiter son expansion. Pour ce faire, la prospection collective constitue la technique la plus efficace, pour détecter rapidement et permet une surveillance homogène et exhaustive du territoire.

Polleniz, la Fédération viticole Anjou Saumur et les différents partenaires (ATV49, Syndicat des vins de Saumur-Champigny) organisent des matinées de prospections collectives et encadrées sur différentes zones du vignoble Anjou-Saumur du 19 août au 5 septembre 2025. A l’issue de ces prospections, les participants recevront, par courriel, une attestation qui pourra être présentée lors des contrôles HVE.

Programme, planning et inscription

Visionnez la vidéo de sensibilisation à la prospection

Contact : Emilie JOYAUX, Œnologue-Technicienne ODG, Fédération Viticole de l'Anjou et de Saumur (FVAS), 06.85.04.28.04

Consultez aussi Tous les articles

Qui est Popilla Japonica et pourquoi faut-il le surveiller ?

Le scarabée japonica ou Popilla Japonica est, comme son nom l’indique, originaire du Japon. Cet insecte ravageur polyphage a été détecté pour la première fois en Europe (Italie) en 2014 puis en Suisse (frontière italienne) en 2017. En 2022, sa présence s’étendait sur environ 2 millions d’hectares. Cet organisme est classé comme organisme de quarantaine hautement prioritaire dont la stratégie de surveillance pour limiter sa propagation se base sur les risques : risque d’entrée, d’établissement et d’impact.

P. Japonica se caractérise par sa capacité à s’attaquer à plus de 400 espèces de végétaux dont une centaine sont considérées comme des plantes hôtes. En France, les plantes largement cultivées, qui sont aussi hôtes d’intérêt pour P.japonica sont le maïs, la vigne, les cultures fruitières, les plantes à fleurs et espèces ligneuses ornementales (comme le rosier). Autres caractéristiques : son comportement grégaire et sa grande mobilité (vol actif jusqu’à 7 km par jour). Sa dispersion est passive via les transports humains, les marchandises et les personnes. La France est donc directement menacée du fait de la proximité géographique de la présence de l’insecte (régions du Piémont et de Lombardie en Italie, Tessin en Suisse), de la rapidité de propagation de l’insecte, des difficultés rencontrées par les pays infestés pour contenir sa propagation.

Comment reconnaitre P. Japonica ?

Consulter la fiche de reconnaissance SORE

Quels sont les dégâts causés par P. Japonica ?

Les adultes se nourrissent préférentiellement de feuilles mais aussi de fruits et de fleurs. Les symptômes causés sont facilement observables et consistent en des défoliations : les feuilles alors un aspect en dentelle. Les larves consommant les racines, les symptômes causés par les larves sont associés à du stress hydrique : l’éclaircissage, le jaunissement et le flétrissement des plantes.

Une menace estimée à 80 millions d’€/an pour la vigne en France

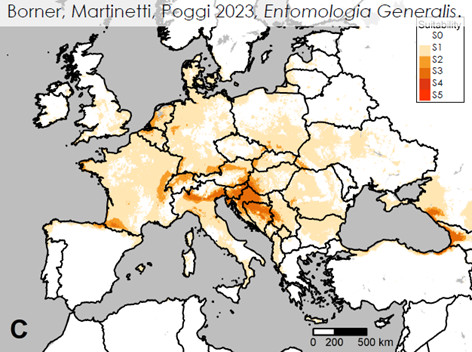

Si environ 63 % du continent européen présente un environnement peu favorable à l’établissement du scarabée japonais, il y existe cependant des zones de qualité environnementale favorable : par exemple en France, le Sud-Ouest, les Pyrénées et les contreforts des Alpes.

Globalement, les projections établies dans les travaux réalisés à l’INRAE par Borner, Martinetti, Poggi en 2023 mettent en évidence la présence de territoires favorables à P. japonica, dont la plupart ne sont actuellement pas infestés (seul 1 % infesté). Comme aucun ennemi naturel n’a été identifié en Europe, nous avons là une véritable menace émergente exigeant la construction d’une stratégie de surveillance au niveau européen. Sa mise en œuvre est d’autant plus essentielle que l’impact environnemental, social et économique de son invasion est potentiellement élevé : des travaux menés par Straubinger en 2022 ont permis d’estimer le coût des dégâts de P. Japonica pour la vigne en France à près de 80 millions d’euros par an !

Quels sont les moyens de prévention et d’éradication ?

Le meilleur moyen de lutte, à ce jour, reste une sensibilisation afin de permettre une détection précoce et éviter une invasion biologique car si le ravageur est déjà établi, son éradication devient difficile. En Californie et en Oregon aux Etats-Unis, l’éradication de ce ravageur a pu être efficace après des détections précoces. En France, la surveillance est déjà en place avec des pièges contenants des phéromones et des kairomones ainsi que des pièges dits intelligents autour des points d’entrée (frontières avec l’Italie et la Suisse). La lutte chimique reposerait principalement sur une seule famille de produits (pyréthrinoïdes). Plusieurs prédateurs et parasitoïdes généralistes tels que les fourmis, les staphylins et les carabes peuvent contribuer à réduire les populations de P. japonica en s’alimentant sur les œufs et les larves, en plus des oiseaux. Les larves sont également sensibles à plusieurs agents pathogènes fongiques ou bactériens. Une mesure importante pour lutter contre ce fléau dans les cultures consiste à labourer le sol en automne. Ceci diminue massivement les chances de survie des larves, qui vivent dans le sol.

Que faire si vous rencontrez un scarabée ?

Les adultes peuvent être facilement détectés à l’œil nu et capturés à la main. Si l’on reconnaît cet insecte ou si l’on a un doute sur son identification, il faut le capturer et s’adresser rapidement à votre direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), en envoyant une photo, en précisant le lieu de l’observation et la plante concernée.

Vos contacts :

- Saisine libre de la DRAAF ou de la DAAF (formulaire de contact commun pour toute demande à votre DRAAF)

- Fredon Pays de la Loire : contactsantevegelale@polleniz.fr

- Fredon Centre-Val de Loire : contact@fredon-centrevaldeloire.fr

Pour en savoir plus : Les matinées PNDV en Loire -31 mai 2024

Consultez aussi Tous les articles

Prospection Flavescence dorée 2024

La détection précoce de potentiels foyers de flavescence dorée est essentielle pour mettre en place, rapidement des mesures de lutte adaptées et ainsi limiter son expansion. Pour ce faire, la prospection collective constitue la technique la plus efficace, pour détecter rapidement et permet une surveillance homogène et exhaustive du territoire.

Polleniz, la Fédération viticole Anjou Saumur et les différents partenaires organisent des matinées de prospections collectives et encadrées sur différentes zones du vignoble Anjou-Saumur du 19 août au 6 septembre 2024. A l’issue de ces prospections, les participants recevront, par courriel, une attestation qui pourra être présentée lors des contrôles HVE.

Programme, planning et inscription

Visionnez la vidéo de sensibilisation à la prospection

Contact : Emilie JOYAUX, Œnologue-Technicienne ODG, Fédération Viticole de l'Anjou et de Saumur (FVAS), 06.85.04.28.04

Et pour en savoir plus sur la flavescence dorée :

- News PNDV : point sur les acquis de la recherche

- Les RDV Techniloire : quand la flavescence dorée s'invite...

Consultez aussi Tous les articles

Ces pratiques culturales qui favorisent ou non le dépérissement de la vigne

Après trois ans d’étude, les chercheurs du projet DECIDEP financé par le PNDV ont livré leurs conclusions sur l’étude des interactions pratiques-terroir-dépérissement et de l’impact technico-économique de la mise en place de pratiques curatives de lutte contre l’ESCA.

Au cours des enquêtes menées dans le cadre du projet Tradevi, également financé par le PNDV et mené en amont de DECIDEP, les viticulteurs interrogés ont associé le dépérissement à la mortalité des vignes plutôt qu'à une baisse de rendement. Une analyse de l’historique (2007-2020) de la mortalité d’un réseau de 17 parcelles âgées de 15 à 30 ans a été menée en parallèle. Les résultats s’avèrent cohérents avec la perception des viticulteurs selon laquelle le dépérissement de la vigne est un phénomène à long terme principalement dû à l'augmentation de la proportion de vignes non productives. Des mesures sur le terrain dans des parcelles en déclin ont été également menées mettant en avant que les dynamiques des indicateurs de productivité, c'est-à-dire le rendement et/ou le taux de réalisation du rendement, étaient un marqueur de déclin de la vigne moins précis que le taux de mortalité, principalement en raison de leur plus grande variabilité interannuelle. Les indicateurs de mortalité et de NDVI (Indice de végétation par différence normalisée, qui renseigne sur la vigueur du végétal) ont permis de diagnostiquer le dépérissement plus tôt que la perte de rendement. En lien avec ces résultats, le projet DECIDEP a étudié l’impact technico-économique des pratiques culturales pour limiter les dépérissements.

Un ensemble de pratiques associé à des situations de dépérissement

Les chercheurs de DECIDEP se sont basés sur l’analyse des données de l’observatoire maladie du bois des Charentes marqué par l’importance de son historique (30 ans de suivi pour certaines parcelles) et l’intégration d’informations sur les pratiques permettant de catégoriser les parcelles du réseau. Les conclusions ne mettent pas en avant un lien significatif entre les dépérissements et le porte-greffe ou le sol, même si les parcelles en plaine ou plateau avec des porte-greffes moyennement résistants à la sécheresse et une vigueur conférée moyenne ou très forte tendent à être fortement dépérissantes. En revanche, un lien fort est établi entre les dépérissements et les pratiques annuelles, dont certaines semblent permettre une différentiation :

| Trajectoire de pratiques amenant surtout à des parcelles non dépérissantes (mortalité faible et rendement stable) | Trajectoire de pratiques amenant surtout à des parcelles dépérissantes (mortalité très forte et rendement en baisse) |

|---|---|

|

|

Dans les trajectoires dites dépérissantes, les parcelles dépérissantes sont davantage sur des porte-greffes peu résistants à la sécheresse et à faible vigueur conférée. Les porte-greffes résistants à la sécheresse et à forte vigueur conférée semblent être un facteur d’atténuation du dépérissement notamment dans les sols sableux. Notons, que dans ces travaux, la taille ne semble pas être une pratique différenciante entre une parcelle dépérissante et non dépérissante ou du moins, elle ne ressort pas comme telle. Il reste difficile de démêler les causes, les conséquences et les facteurs déclenchants ou aggravants des dépérissements. Un approfondissement de ces analyses est nécessaire.

Intérêt économique de la complantation et du curetage

Un deuxième axe du projet Decidep visait à étudier l’impact technico-économique des pratiques de luttes curatives contre l’ESCA sur le long terme et plus particulièrement celui de la complantation et du curetage. Pour ce faire, les chercheurs ont établi un modèle bio-économique qui permet de simuler, selon le niveau de sévérité de la maladie d’une parcelle, l’impact sur le rendement annuel et cumulé (40 ans) de la mise en place de ces pratiques dont la rentabilité est ensuite calculée. Ce travail a été mené dans 3 vignobles : Pauillac, Entre-Deux-Mer et Cognac, qui se distinguent par leur niveau de valorisation et leurs cahiers des charges. Dans tous les cas de figure, la mise en place de pratiques (curetage ou complantation) est plus rentable sur le long terme que de ne rien faire (augmentation de la longévité de la parcelle et impact positif sur le rendement cumulé). Plus la sévérité, l'efficacité et le niveau de valorisation sont forts, plus l'investissement dans ces pratiques est rentable… Conclusion, la décision d’adopter le curetage ou la complantation est toujours préférable à l’inaction ! Toutefois, le curetage est plus rentable que la complantation dans une situation de sévérité moyenne ou élevée. Ces résultats peuvent être complétés par le constat que le curetage signe un avantage flagrant puisqu’il permet de conserver le système racinaire et donc de poursuivre la production de raisin tout en assurant une meilleure résistance des ceps aux contraintes climatiques.

Voir le replay du webinaire de restitution

Ces travaux seront présentés à l’occasion du PNDV Tours à Amboise le 28 novembre prochain (inscription jusqu'au 15 novembre)

Consultez aussi Tous les articles

Point sur les acquis de la recherche sur la flavescence dorée

Les formations sur la flavescence dorée (FD) sont en cours dans les vignobles du Val de Loire. A l’heure où chacun se prépare à prospecter les vignes dès la fin août pour lutter contre cette jaunisse, nous vous proposons de faire un point sur les acquis des différents travaux de recherche menés dans le cadre du Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV). Ces acquis ne donnent pas de solution miracle contre ce fléau mais nous font avancer dans la compréhension et la gestion de la maladie épidémique et de son vecteur.

- La sensibilité variétale mise en avant

- Comprendre l’origine des foyers par des tests de génotypage

- Vignes ensauvagées, un risque de contamination et de recontamination .

- Des facteurs de risque d’infection identifiés à l’échelle parcellaire et paysagère

- Quels moyens de lutte alternatifs aux insecticides ?

- Des outils en test pour optimiser et faciliter la prospection

Consultez aussi Tous les articles

Une guêpe parasite, candidate dans la lutte biologique contre Eudemis

Eudémis (Lobesia botrana), lépidoptère appartenant à la famille des tordeuses ou vers de la grappe, est une chenille dont la présence est de plus en plus signalée en région Centre-Val de Loire. Elle provoque des dégâts importants sur les baies qui peuvent être favorables au développement de la pourriture grise. Le projet de recherche Campovigne piloté par l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (IRBI) - Université de Tours, financé par la région Centre-Val de Loire dont l’IFV Centre Val de Loire et le Vinopôle Amboise sont partenaires, a pour objectif de développer une méthode de lutte biologique alternative à l’utilisation de pesticides.

Résultats et perspectives

Une première phase du projet a consisté à vérifier la présence d’une guêpe parasitoïde, Campoplex capitator, prédateur naturelle de la chenille, au niveau du vignoble Centre Val de Loire. Le travail de recherche fondamentale a consisté à mieux cerner le cycle de vie de ce ravageur et à comprendre la mécanique parasitaire. Outre le fait de valider effectivement sa présence dans le vignoble, cette première phase d’étude a permis de mettre en évidence que le succès du parasitisme résidait en la présence d’un 3ème « partenaire » d’origine virale, produit dans le système reproducteur de la guêpe femelle et injecté en même temps que l’œuf dans la chenille. Une deuxième phase sera consacrée à déterminer quelles sont les conditions optimales d’environnement pour son développement (pratiques culturales favorables, hôtes alternatifs, nourriture). Un travail de recherche génétique sera conduit également afin de sélectionner les individus les plus performants dans le cadre de la lutte biologique.

Mieux qu’un long discours…

Au terme du projet, le Centre régional de promotion de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle, qui a pour mission de faire partager les sciences et les techniques à tous les habitants de la région Centre-Val de Loire a réalisé un court métrage, mettant en avant les premiers résultats et travaux conduits dans le cadre du projet. Ce film à vocation pédagogique, d’une vingtaine de minutes, met en valeur le travail collaboratif mené depuis 4 ans, entre une équipe de chercheurs et les professionnels de terrain, techniciens et viticulteurs.

Consultez aussi Tous les articles

30 études présentées au symposium sur la viticulture

Du 14 au 20 août se tenait à Angers le Congrès International d’Horticulture regroupant près de 2 000 scientifiques venant d’une centaine de Pays pour présenter les avancées de leurs travaux dans 25 symposia différents, dont un consacré à la vitiviniculture. Ce symposium dont la coordination a été assurée par l’IFV et l’OIV était présidé par Benjamin Bois de l’Université de Bourgogne et Ahmet Altindisli de Turquie, et proposait des thématiques en lien avec le changement climatique sur le sol et les pratiques culturales, sur le matériel végétal et sa variabilité génétique, sur le dépérissement ainsi qu’une session autour des raisins de table.

Prés de 30 études ont été présentées à l’orale, certaines très amonts, et d’autres beaucoup plus techniques pouvant apporter rapidement des solutions concrètes à la profession. Parmi elles, l’intervention de Caterina Capri, d’Italie, qui a reçu le prix de la meilleure intervention pour les jeunes chercheurs, sur les couverts végétaux et l’étude de 15 variétés d’enherbement différentes au regard de leur besoin en eau, de leur colonisation racinaire ou de leur production de biomasse ; ces informations pourront être directement utilisées par nos expérimentateurs pour choisir les variétés les plus adaptées pour l’enherbement en fonction des contraintes des parcelles. Pour limiter les effets du changement climatique, Benjamin Bois a également présenté des résultats sur l’effeuillage sur Pinot Noir (impact sur les sucres, l’acide malique…), Etienne Neethling de l’ESA l’intérêt de la diversité génétique intra-variétale du Chenin pour limiter les avancées des stades phénologiques, et Katia Gomez du Portugal l’intérêt des sélections polyclonales pour la régularité de la qualité des vendanges au cours de différents millésimes.

D’autres résultats intéressants ont été présentés au cours de ce symposium, sur le dépérissement de la vigne avec une intervention introductive de Florence Fontaine de l’Université de Reims présentant des résultats prometteurs autour de différents produits de biocontrole pour lutter contre les maladies du bois de la vigne, ou par Jean-Michel Hily de l’IFV sur le datamining et l’exploitation des bases de données génétiques internationales pour améliorer nos connaissances sur les différents virus de la vigne. D’autres interventions plus techniques concernaient par exemple des mesures d’inversion thermique pour vérifier l’efficacité des tours antigel.

L’intérêt de ce type d’événement international est de pouvoir rester en veille sur ce qui se fait dans d’autres Pays et échanger avec les différents chercheurs pour orienter certaines de nos études locales ou consolider nos propres résultats régionaux. Les actes de ce symposium seront prochainement publiés et la communauté scientifique et technique pourra ainsi avoir accès à la totalité des résultats présentés.

Etienne Goulet, IFV/InterLoire

Consultez aussi Tous les articles

Renforcer le transfert des acquis du PNDV en Val de Loire

Face au constat partagé de la baisse pluriannuelle subie des rendements et de la longévité des ceps, la filière s’est mobilisée contre les dépérissements à compter de 2017 par la mise en place du Plan National de lutte contre le Dépérissement du Vignoble (PNDV), impulsé par les interprofessions au travers du CNIV et avec le soutien des pouvoirs publics. Après l’évaluation intermédiaire et la consultation régionale, réalisées en juillet 2021 une seconde phase a été initiée pour la période 2022-2027 ?

Ce nouveau plan souhaite renforcer la co-construction entre la filière et l’Etat d’une part, et entre chercheurs, techniciens et professionnels d’autre part. Pour accélérer le transfert des avancées de la recherche et la régionalisation du Plan, il a été souhaité d’investir sur l’animation locale et par bassin et de mettre en place des référents nommés par les interprofessions locales.

« La mission des référents PNDV est de renforcer la régionalisation et le pilotage du Plan au sein de chaque bassin, son animation régionale et faire émerger de nouvelles coopérations entre acteurs locaux », précise Charlotte MANDROUX, responsable du transfert d’information technique à InterLoire et à qui a été confié confier la mission de référente du PNDV pour le Val de Loire. Pour cela, elle s’attachera à animer un réseau d’influenceurs techniques, à poursuivre le transfert des acquis de la recherche et la valorisation des résultats du Plan en lien avec les problématiques régionales, ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre de solutions innovantes. Concernant les axes de travail du PNDV, à savoir les projets de recherche et projets d’innovation, le matériel végétal, l’observatoire du vignoble et l’ensemble du transfert, Charlotte est désormais l’interlocutrice privilégiée en Val de Loire.

En savoir plus : Lancement des 15 du plan et Les 15 du Plan - Animation régionale du PNDV - YouTube

Consultez aussi Tous les articles

Mobilisez-vous contre la flavescence dorée !

La FAV 41 a mis la flavescence dorée au cœur des discussions lors de son AG de juillet. L’objectif pour son président, François Cazin, a été de sensibiliser les vignerons sur ce dépérissement qui compromet la pérennité des vignobles et la nécessité de la lutte collective et préventive en faisant témoigner des vignobles touchés par cette jaunisse comme la Bourgogne et Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

La flavescence dorée est une jaunisse à phytoplasme (bactérie sans paroi) qui est transmise à la vigne soit lors du greffage, en utilisant un matériel végétal contaminé, soit par la cicadelle S. Titanus qui se nourrit de la sève contaminée d’une plante porteuse du phytoplasme et l’inocule ensuite à un cep sain au cours d’une prise alimentaire ultérieure. Elle est déclarée maladie de quarantaine en Europe depuis 1993 et actuellement en pleine extension. Des mesures règlementaires lourdes, telles que l'obligation de traitements insecticides ou l'arrachage des ceps, sont appliquées dans tous les vignobles touchés et ont un important impact économique et écologique. Dans le plan de communication 2020, déployé par SudVinbio, la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie et la FREDON Occitanie, il est fait état d’un exemple de pertes économiques liées à la flavescence dorée sur une parcelle dont le chiffre d’affaires était de 7200€/ha avant d’être contaminée. Ainsi, en l’absence de lutte, le coût total de la flavescence dorée sur 6 ans reviendrait, dans cet exemple, à 7 années de production soit 49800€ (coût de production sur 6 ans 26544 €).

Trois grands axes de lutte contre la flavescence dorée

Le premier moyen de lutte est de planter un vignoble sain. « Attention à l'origine de vos plants, nous n'avons pas tous la même exigence sanitaires » remarque Benoist Charrier pépiniériste à Monthou (41) lors de l’AG. Et d’ajouter, « Les pépiniéristes viticoles ont lancé en octobre 2019 une marque « Vitipep’s » qui garantit l’origine française du porte-greffe, du greffon et de l’entreprise qui l’a produit. ». Le cahier des charges de cette marque, issu d’une volonté commune avec la filière viticole de valoriser les bois produits en France, s’accompagne d’une obligation pour les pépiniéristes de formation et de prospection contre la flavescence dorée et les maladies du bois. Pour appuyer l’importance de réaliser sa plantation avec du matériel sain (provenant d’une zone exempte de flavescence dorée ou sur lequel est effectué un traitement à l’eau chaude), le plan national dépérissement (PNDV) diffuse sur son site une vidéo choc produite par le Comité Champagne ! Le second axe est de maitriser les populations de cicadelles. Les mesures prophylactiques (ex : retrait des bois de tailles, épamprage, etc..) sont largement insuffisantes pour maîtriser les populations de cicadelles mais peuvent contribuer à en réduire le niveau. Elles doivent être accompagner de traitements insecticides. Le pyrevert est la seule spécialité commerciale homologuée en viticulture biologique pour les traitements obligatoires. En viticulture conventionnelle, la lutte insecticide est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre S. titanus. Mais le pilier de la lutte contre la flavescence dorée reste la prospection.

Une prospection indispensable à faciliter

Pour François Cazin, le meilleur prédateur de la cicadelle reste l’observateur, qu’il faut donc former ! Les témoignages de Patrick Olivier, président de l’AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil et de Mireille Meunier viticultrice et pépiniériste en Bourgogne montrent que la lutte contre la flavescence dorée doit avant tout reposer sur la prospection des parcelles pour détecter précocement les pieds malades. « Avec l’appui de la FREDON, le syndicat propose des formations pour les vignerons et leurs salariés car nous faisons nous même la prospection. Nous avons également sensibilisé les particuliers via la mairie car les vignes de jardin ou les rangs de vignes de particuliers sont de réels réservoirs de phytoplasmes et de cicadelles », explique Patrick Olivier. Comme les particuliers ne peuvent pas traiter eux-mêmes, une réflexion est menée au sein du syndicat pour faire réaliser tous les traitements par un entrepreneur, ce qui assurerait qu’ils soient faits et limiterait la diffusion de cicadelle via les engins…. En Bourgogne, le premier foyer de flavescence dorée est apparu en 2011, forte de son expérience Mireille Meunier conclut son intervention ainsi : « chaque vignoble décide de son organisation selon ce qu’il peut faire mais soyez attentif, surveillez votre vignoble au maximum avant que des cas graves apparaissent, impliquez-vous ! ». Pour faciliter la prospection, certains vignobles comme la Bourgogne ont développé une application qui permet de géolocaliser les observations et de déclarer un cep suspect. La FREDON des Pays de la Loire utilise, elle, une application issue de l’interface IGN. Dans le cadre du PNDV et de l’observatoire de la santé du vignoble, le projet de recherche POMME permettra, à partir de juin 2023, à l’ensemble des vignobles qui le souhaitent d’utiliser un seul et même outil qui jouera le rôle d’acquisition, d’archivage des données et de création de supports opérationnels et de communication. Toujours pour faciliter la prospection qui se fait majoritairement à pied, plusieurs projets travaillent sur l’imagerie pour développer des outils opérationnels (drones, capteurs embarqués) pour répondre aux enjeux de temps, de coûts et d’efficacité.

Et du côté des alternatives aux insecticides ?

Les traitements insecticides ont un impact environnemental avéré, même le pyrevert (utilisé en lutte biologique) dont l’efficacité semble aléatoire. Des solutions innovantes sont testées dans le cadre du projet RISCA pour compléter les méthodes de lutte chimique : confusion sexuelle, push-pull, application d'huile essentielle d'orange ou de kaolin, utilisation d'agents de biocontrôle… Un autre axe de recherche est de travailler sur la caractérisation génétique de la résistance de certains cépages. Les premiers résultats obtenus dans le projet COACT ont permis d’identifier différentes sources génétiques de résistance à la flavescence dorée, acquis qui pourraient aider à la création de nouveaux cépages combinant des résistances à plusieurs pathogènes de la vigne.

En savoir plus

Les webinaires du PNDV :

- Flavescence dorée une lutte collective nécessaire

- Les avancées de la recherche sur la flavescence dorée

Le flyer de la FREDON Centre-Val de Loire : reconnaissance de la flavescence dorée

Présentation de la FREDON Centre-Val de Loire à l'AG FAV 41

Consultez aussi Tous les articles

Dépérissement : ce qu'a fait la recherche

Les résultats des 4 années du Plan National Dépérissement ont été présentés lors d’une matinée d’échange organisée le 18 novembre dernier sur toutes les avancées de la filière dans la lutte contre les dépérissements. Que retenir ?

La mobilisation de la filière viticole contre les dépérissements est née du constat partagé de la baisse pluriannuelle subie des rendements et de la longévité des ceps. Face à ce fléau déclaré « cause nationale » et, pour la première fois depuis la crise du phylloxéra, une animation nationale sur une problématique technique a été mise en place au sein de la filière vitivinicole française. Impulsé par les interprofessions au travers du CNIV et avec le soutien des pouvoirs publics via FranceAgrimer, le Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV) s’est déployé à partir de 2017. Les dépérissements résultant d’une pluralité de causes et de facteurs aggravants, il fallait d’agir sur tous les fronts, sans qu’il soit possible d’identifier « une solution » susceptible de répondre aux multiples enjeux en présence. Les résultats obtenus à ce jour sont le fruit d’une mutualisation des forces et des moyens : la filière viticole a mobilisé 7 millions d’euros en 4 ans, auxquels se sont ajoutés 5 millions d’euros de soutien public. Ils sont à la disposition de tous les acteurs de la filière sur le site du PNDV au travers d’une vingtaine de fiches techniques, d’une dizaine de webinaires et d’un outil d’aide à la décision. S’il est difficile de résumer 4 années de recherche sur une trentaine de projets, il est donc possible à chacun de trouver de quoi répondre à tout ou partie de ses questions et de s’approprier ces acquis. Nous reprenons ici, une partie des résultats présentés lors de la matinée.

« Les avancées du Plan » en vidéo

« Les avancées du Plan » en vidéo

Les carnets du plan, 2nde édition

Quoi de neuf sur le matériel végétal ?

Le premier des acquis permis par le PNDV est le rapprochement de la filière des pépiniéristes à celle de la viticulture. Ce rapprochement s’est concrétisé dans la mise en œuvre du projet Origine qui a étudié la qualité des plants de vigne et l’amélioration des taux de reprise au greffage. De ce travail a découlé de nouvelles connaissances sur la qualité du point de greffe qui permettent d’établir un ensemble de critères validés et quantifiés pour aider au tri des plants. De nouvelles connaissances sur l’anatomie et le fonctionnement du bois de jeune plant éclairent sur la circulation de l’eau dans ce dernier et les conditions de développement des nouveaux tissus conducteurs. Autre acquis, la création d’une marque, Vitipep’s, valorisant la qualité sanitaire des plants fabriqués en France et la professionnalisation de la filière en intégrant la formation sur la reconnaissance des maladies et l’ampélographie au cahier des charges. La dynamique ainsi initiée a également abouti à la création d’une instance nationale de coordination du matériel végétal dont la première mission sera d’établir un schéma général de diffusion du matériel de base puis d’assurer le suivi de la mise en œuvre des projets des établissements de pré-multiplication (culture sous serre insect proof).

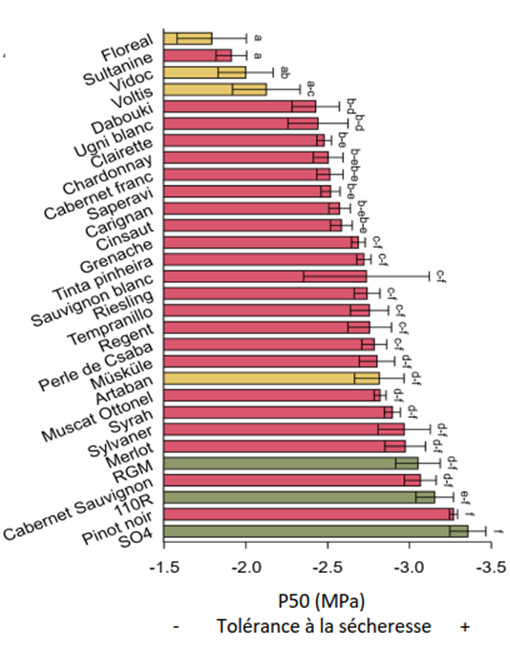

L’anatomie du bois impacte la résistance de la plante à l’ESCA

Les résultats du projet Physiopath révèlent que la taille des vaisseaux influence la capacité de la vigne à limiter la progression des champignons responsables de l’ESCA : plus la densité de gros vaisseaux est importante, plus la plante est vulnérable. Par ailleurs, les chercheurs ont observé que la sécheresse inhibe l’expression des symptômes d’ESCA sans pour autant endiguer la maladie. « Si la sécheresse n’est pas la solution contre l’ESCA, celle-ci étant avant tout un facteur limitant la productivité, cet acquis permet en revanche de comprendre le fonctionnement physiologique de la plante face à l’ESCA », souligne Chloé Delmas de l’INRAE et responsable du projet. Ces résultats associés au fait qu’il existe une large gamme de variation de la résistance à l’embolie entre les cépages, laisseraient envisager la possibilité de sélectionner des cépages moins vulnérables à la sécheresse et à l’ESCA. Autre résultat obtenu, l’ESCA provoque un dysfonctionnement hydraulique de la plante dû à des occlusions du xylème par des thylloses et des gels.

montrent une large gamme de variation de la résistance à l’embolie

Un outil portable pour détecter les maladies du bois au vignoble

Et pourquoi pas ? C’est en tout cas le rêve de Cédric Moisy de l’IFV et responsable du projet Vitimage. « Ce projet, a révélé la complémentarité de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et de la tomographie aux Rayons X (RX) pour distinguer les différents niveaux de dégradation du bois : sain, nécrosé ou l’amadou, qui est un bon indicateur de l’état de la plante » explique-t-il. Un pied de vigne ne manifestant pas de symptômes foliaires peut néanmoins contenir plus de 60% de tissus nécrosés, selon les observations. Ainsi Cette approche innovante, basée sur l'imagerie 3D et l'apprentissage automatique, permet de mettre en lien l'histoire de vie des ceps étudiés et le niveau de développement des maladies du bois sans destruction. Une porte ouverte à de nouvelles applications en termes de gestion de parcelle et de suivi de maladies.

Vers la vaccination des ceps contre le court-noué

Le court-noué peut être responsable de la perte de 80% du rendement d’une vigne atteinte par cette virose, impactant également la qualité des raisins et la longévité des ceps. Mais tous les plants ne réagissent pas de la même manière dans les parcelles atteintes. Au travers du projet Vaccivine, les chercheurs ont mis en avant que ces ceps ont été contaminés par des variants peu symptomatiques du virus. Il s’avère qu’un même pied de vigne peut être affecté par deux ou trois variants. Des travaux ont alors commencé sur la prémunition. « L’idée est d’inoculer un variant faiblement pathogène du virus GFVL afin de protéger le cep d’une surinfection due à un variant plus agressif transmis par le nématode. De nouveaux variants hypoagressifs ont été identifiés, sélectionnés et conservés dans des accessions de vigne à l’INRAE pour poursuivre les travaux sur la prémunition », rend compte Olivier Lemaire de l’INRAE et responsable du projet.

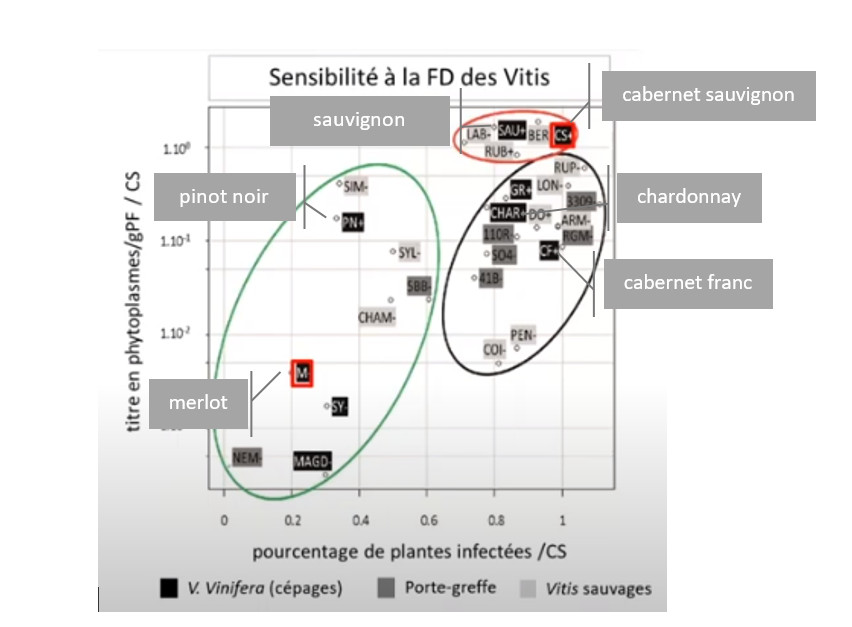

Sensibilité des cépages à la flavescence dorée caractérisée

Les paramètres influençant la probabilité d’une parcelle d’être infectée par la flavescence dorée ont été étudiés dans le projet CoAct. Le facteur cépage a été mis en exergue. Ainsi une parcelle de sauvignon a plus de probabilité d’être infectée par la flavescence dorée qu’une parcelle de cabernet franc. « L’étude génétique de la sensibilité des cépages met en avant un déterminisme génétique du caractère sensible. La suite du projet visera à poursuivre la caractérisation de la sensibilité de cépages régionaux et à mettre en conservatoire les descendants peu sensibles obtenus dans les croisements réalisés », annonce Sylvie Malembic-Maher de l’INRAE. L’environnement paysagé est aussi montré comme un facteur à risque. Ainsi, une parcelle située dans un environnement urbain ou de forêt a plus de probabilité d’être infectée qu’une parcelle placée dans un environnement de vigne ou de cépages peu sensibles. A noter que c’est l’environnement proche, dans un rayon de 100 m autour de la parcelle, qui influe sur la probabilité d’infection.

(groupe vert : peu sensible, groupe rouge : très sensible ; groupe noir intermédiaire)