Dépérissement : quelles priorités pour le Val de Loire ?

A l’occasion du séminaire du plan national dépérissement (PNDV) du 18 novembre dernier, un bilan des 4 années du plan a été présenté et la poursuite du plan a été annoncée. La construction des appels à projets de ce PNDV2 est basée sur une consultation organisée dans tous les bassins viticoles pour faire remonter les attentes des professionnels. Qu’en est-il dans le Val de Loire ?

Le plan national dépérissement est dans sa méthode un véritable exemple de mobilisation de filière dans la gestion d’une problématique technique complexe. Les retombées importantes en termes de connaissances scientifiques et d’avancées techniques ont été obtenues grâce à l’effet de mutualisation des forces et des moyens. Il a été par conséquent proposé un PNDV 2 (Plan National de Durabilité du Vignoble) devant permettre aux vignobles de s’adapter aux enjeux sanitaires, de production et de durabilité. Dans le même esprit que le précédent, ce nouveau plan reposera sur la co-construction entre la filière et l’Etat d’une part, entre chercheurs, techniciens et professionnels d’autre part. Une grande consultation dans les différents bassins viticoles de France a donc été organisée afin de définir les nouvelles priorités en matière de recherche et d’innovation. Cette consultation est envisagée via les commissions techniques interprofessionnelles élargies. Ainsi, Interloire a associé le conseil technique Val de Loire à cette consultation en juillet dernier. 6 groupes de travail, regroupant 33 participants, ont réfléchi aux besoins en recherche et transfert pour poursuivre la lutte contre les dépérissements.

Renforcer les connaissances sur le court noué

Un besoin exprimé par la majorité des groupes concerne le renforcement de la connaissance sur les viroses et plus particulièrement sur le court-noué, via la diffusion d’information et la formation. La première cible à viser est celle des influenceurs techniques (conseillers, techniciens de négoce, de coopérative, etc...). Une veille scientifique que l’on pourrait imaginée comme un observatoire des maladies émergentes avec un système d’alerte est également évoquée. L’identification des niveaux de présence du court-noué est un exemple des attendus ou la définition des pratiques à risques pour le pourridié. Les participants relèvent aussi le besoin de mettre en place des expérimentations terrain à grande échelle pour le biocontrôle. Une réflexion est faite sur la nécessité de mettre en place un protocole de prospection flavescence dorée moins chronophage et harmonisé entre les territoires (développer l’utilisation de l’imagerie par exemple pour s’affranchir de la prospection humaine). En lien avec la sélection variétale, il est souligné le besoin d’intégrer la sensibilité voire la résistance aux agressions biologiques dans les critères de sélection. Notons que des données existent déjà et qu’il y a autant un besoin de transfert d’information que de recherche pour compléter les acquis sur la caractérisation des variétés. Un dernier point porte sur le besoin de partage de données météo fiables et qualitatives pour optimiser l’efficience de la lutte contre les maladies cryptogamiques.

Mutualiser les connaissances sur le matériel végétal

La majorité des groupes pointe le matériel végétal avec d’une part un besoin de mutualiser à l’échelle nationale les outils de transfert des connaissances sur le comportement du matériel végétal (cépages, clones, porte-greffe,…) face aux aléas climatiques. Mais aussi le besoin d’approfondir cette connaissance par les acquis de la recherche notamment sur la résilience des variétés face au gel, de leur comportement par rapport au dessèchement, à la canicule,… Un besoin de connaissance sur la manière de maintenir le fonctionnement de la plante malgré un stress sévère est évoqué. Existe-t-il des produits permettant à la plante de mieux résister aux stress environnementaux ? Peut-être à mettre en lien avec d’autres idées émises comme le besoin de comprendre les interactions entre aléas climatiques et physiologie de la plante par rapport à la mise en réserve glucidique. L’étude des interactions avec le porte-greffe pour limiter l’évapotranspiration est aussi évoquée ainsi que celle des techniques limitant l’évapotranspiration. D’autres besoins sont évoqués : mieux maîtriser l’utilisation des équipements antigel, favoriser la synergie collective de la mise en place de ces équipements, développer les capteurs de diagnostic pour améliorer la remontée d’information du terrain en cas d’accident climatiques, avoir une meilleure qualité et précision de la prévision météo.

Appréhender l'impact des pratiques sur le comportement des cépages

Au regard du développement de la prestation de service pour la réalisation des travaux de taille, il faudrait accentuer la formation sur la taille et les solutions curatives auprès des équipes de prestataires. Il faudrait également pouvoir mieux appréhender les impacts des pratiques culturales sur le comportement des cépages et ainsi mieux adapter l’itinéraire. Un besoin de mettre à jour les itinéraires techniques pour s’adapter au période de sécheresse est relevé. Plus précisément, le besoin d’étudier le niveau de réserve glucidique pour mieux lutter contre les différents stress et le mettre en lien avec les pratiques culturales (taille) est énnoncé. Il sera ensuite nécessaire de développer de nouveaux outils, de nouveaux tests pour mesurer facilement le niveau de réserve glucidique.

Accompagner le changement de pratique

L’accélération des procédures de mise à jour, d’évolution des cahiers des charges des appellations est considérée comme un besoin par une partie des participants. En parallèle, il est aussi souligné que la directive VIFA est à la disposition des ODGs, et qu’il faut que celles-ci entament concrètement la réflexion. Le besoin de développer l’accompagnement technique des vignerons sous un angle gestion est mis en exergue notamment dans le cadre des changements de pratiques et organisationnels. Il faudrait intégrer dans les réflexions sociotechniques des intermédiaires comme les experts comptables. En termes de transfert d’information, il semble nécessaire de trouver des moyens pour réussir à toucher davantage de monde et de manières plus locales.

Consultez aussi Tous les articles

Le court-noué, sous-estimé en Val-de-Loire

S’il inquiète peu les vignerons ligériens, le court-noué n’en est pas moins présent dans nos vignes. Savoir l’éviter et sinon le reconnaître puis empêcher qu’il ne se propage permettrait de se prémunir de pertes de rendement.

« Les vignerons n’ont sûrement pas conscience que le court-noué peut être un problème, car ils sont davantage préoccupés par le sujet du dépérissement lié aux maladies du bois », reconnaît Virginie Grondain, de l’IFV pôle Val-de-Loire. Si le vignoble de Loire est certes moins touché que ceux du Sud ou de Champagne par le virus, il n’est pas indemne de la maladie. « Les viticulteurs connaissent peu les symptômes par ici, mais il y en a ! Lors de nos prospections, nous en avons identifié sur cabernet et chenin », poursuit-elle. Pour autant, aucune étude n’a fait pour l’heure un état de la maladie du Nantais à la Touraine, ni de son évolution. Des ronds jaune canari, des feuilles déformées et des doubles pétioles sont des signes symptomatiques de présence du court-noué. Seul un test Elisa détectera à coup sur.

Choisir des plants indemnes

Premier conseil pour éviter d’avoir des pieds atteints : choisir des plants indemnes, issus de matériel certifiés (garantis sans virose). Si vous achetez des plants issus de pépinières privées ou de sélection massale, le matériel végétal n’est pas soumis à la même réglementation sanitaire. (Pour aller plus loin, n’hésitez pas à visionner le webinaire IFV « Comment la sélection sanitaire garantit des vignes dépourvues de viroses graves » du 9 avril qui aborde entre autres le court-noué). « Les pépiniéristes ne sont pas toujours formés à la reconnaissance des symptômes, d’où l’importance de faire tester le matériel », insiste Virginie Grondain, Dans le webinaire « Comment vivre avec le court-noué » présenté le 25 mars dernier, Olivier Lemaire de l’Inrae de Colmar a détaillé le projet Vaccivine du Plan National Dépérissement de la Vigne, qui vise à creuser l’hypothèse nouvelle de virus bénéfiques, qui permettraient à la vigne de résister aux formes pathogènes du GFLV et espérer ainsi pouvoir vivre avec le court noué par une stratégie de prémunition (méthode de protection antivirale des plantes). Si la preuve d’efficacité de cette prémunition est établie au travers Vaccivine, une distribution par les pépiniéristes de plants « labellisés prémuni » pourrait se faire après 2030.

Arrachage et repos du sol

En cas de présence de quelques ceps malades, Virginie Grondain rappelle que l’enjeu sera de les arracher sans tarder. Si la vigne est touchée dans son ensemble, il faudra arracher pour replanter en veillant à respecter un certain délai. « En vigne mère, c’est 10 ans obligatoire de repos du sol. L’idéal est en effet de laisser les sols sans vigne, pour baisser la pression de nématode, en plantant certains engrais verts nématicides », poursuit la technicienne spécialiste du matériel végétal. Des plantes nématicides peuvent en effet jouer un rôle dans la lutte contre le court-noué, comme détaillé dans le webinaire « Comment gérer le court-noué avec les couverts végétaux ? » du 19 mai dernier. Si les jachères nématicides apparaissent comme un levier de lutte, avec une efficacité contre les nématodes vérifiée, leur bénéfice contre les contaminations au virus reste à prouver. Parmi les plantes d’intérêt : avoine fourragère, vesce velue, luzerne, trèfle violet er moutarde blanche. « Mais sur un terrain à historique court-noué, l’implantation de ces espèces nématicides ne remplacera en aucun cas le repos du sol », ont insisté les intervenantes.

Consultez aussi Tous les articles

Choisir sa ou ses pratique(s) de lutte contre les maladies du bois

Recépage, regreffage ou curetage ? Comment choisir les pratiques curatives de lutte contre les maladies du bois ? Il n’y a pas de meilleure méthode à privilégier. Le choix des pratiques dépend de nombreux facteurs dont l’âge de la parcelle, la sévérité des symptômes, la durée de vie de la parcelle etc….. Zoom sur les clés de décision.

A l’occasion du webinaire sur l’intérêt technique et économique des pratiques curatives contre les maladies du bois, Anastasia Rocque, chargée de mission au Plan National Dépérissement a analysé différentes pratiques afin de vous donner des clés pour guider votre choix. « Certaines de ces pratiques nécessitent plus de technicité mais quel que soit le choix de la pratique, il est essentiel d’aller se former, de se faire guider et accompagner par un technicien », souligne Anastasia Rocque. En effet l’intérêt technique et économique des méthodes dépend aussi du taux de réussite.

Rajeunir la parcelle sans perdre de récolte

Le recépage est considéré comme une pratique préventive dans le sens où elle permet la gestion précoce des maladies du bois, bien avant l’apparition des symptômes. Basée sur la sélection et la formation d’un pampre, le recépage vise à créer un nouveau tronc pour limiter les maladies du bois et permettre un retour rapide en production. Il se pratique sur des jeunes vignes qui produisent plus facilement des pampres. Il est recommandé de commencer sur une partie de la parcelle après avoir analysé la capacité des ceps à produire des pampres et d’éviter le recours à l’épamprage chimique. Le recépage dit forcé consiste à décapiter un cep après vendange en dessous des nécroses pour ralentir la propagation de la maladie, avant de sélectionner un pampre. Il faudra dans ce cas être vigilant à la protection de la plaie. Le recépage présente un intérêt si la durée de vie de la parcelle se poursuit au moins 10 ans après le recépage, si le vin est valorisé à plus de 0,8€/L et si le taux de réussite est supérieur à 20%. Quant à son coût, il est estimé entre 3 et 4,5 € HT/ cep quand le taux de réussite est de 60 %.

Régénérer les ceps malades à partir du porte-greffe

Le regreffage (ou surgreffage en fente) conserve la partie racinaire mais pas le greffon autorisant un retour en production au bout de 2 ans au lieu des 7 voire 9 ans par la complantation. Effectué au printemps (efficacité moindre à l’automne), cette pratique nécessite de la technicité. Les points de vigilance sont le prélèvement des greffons en hiver (bois secs, bourgeons non débourrés), la conservation des greffons au réfrigérateur, la sélection des greffons au moment du greffage (bourgeons bien gonflés), le temps de réhydratation nécessaire, mais surtout le greffage qui sera suivi du buttage : « il faut absolument que la fente au niveau du porte-greffe soit parfaitement compatible avec le biseau du greffon. Ils ne doivent former plus qu’un ! », insiste Anastasia Rocque. Quand cette technique est bien maîtrisée, le taux de réussite est supérieur à 75 % avec un niveau de rentabilité similaire à celui de la complantation. « Un bon greffeur réalise 110 plants par jour maximum, les données récoltées indiquent une moyenne de 60 plants par jour », précise la chargée de mission. En termes de coût, ce dernier varie de 2,9 à 5,30 € Ht/cep (8 à 10 € pour un complant).

Encore plus technique

Le curetage est de plus en plus pratiqué dans notre vignoble. Il permet de préserver le bois fonctionnel et le flux de sève en creusant le tronc pour éliminer les parties endommagées par l’amadou. La difficulté réside dans la précision de la suppression du bois malade : tout doit disparaître pour que ce soit efficace ! Plus les symptômes sont légers, plus le curetage présentera d’efficacité. Le taux de réussite peut atteindre 90 % et sera meilleur sur les jeunes vignes. Le coût dépend du temps de curetage et de taille, il varie de 2,40€ à 9,20€ HT/cep.

A voir : Intérêts techniques et économiques des pratiques curatives

A lire : la productivité du vignoble comme objectif

A consulter : Site du plan national dépérissement

Consultez aussi Tous les articles

Dépérissements du vignoble, les premiers résultats transférables

Près de 150 chercheurs et techniciens se sont retrouvés à Beaune à l’occasion du séminaire Plan national dépérissement de la vigne (PNDV). Ce dernier était placé sous le signe du transfert avec trois objectifs : le point sur les premiers résultats, l’interaction entre chercheurs et techniciens et la présentation du nouvel appel à projet du PNDV.

« La recherche craint le transfert, la vulgarisation sur le terrain. Or c’est justement là que la profession l’attend ! ». C’est sur ces propos de Christian Vanier, directeur du BIVB qu’a débuté le séminaire « recherche-transfert, quelles synergies ? », organisé par les équipes du PNDV et du BIVB les 9 et 10 janvier dernier. Après un rapide historique, Christophe Riou de l’IFV rappelle que le plan a mobilisé une nouvelle communauté scientifique comprenant 70 chercheurs et 45 équipes pluridisciplaires. Les trois appels à projet du plan ont lancé 21 projets de recherche pour un montant de 6,2 millions d’euros. « Nous débutons en janvier, un audit du plan afin de préciser ses apports, d’évaluer la méthode originale sur laquelle repose cet outil transversal de coordination. Le diagnostic nous permettra de préparer la plan II en 2021 », conclut Christophe Riou. Suite à cette introduction, une première séance plénière a fait état des avancées des projets et des premiers résultats obtenus. Voici quelques exemples.

De nouveaux critères de tri pour les plants

Dans le cadre du projet Origine, le développement d’un outil en 3D basé sur l’acquisition d’images au rayon X a permis d’étudier l’interface porte-greffe/greffon aux différentes étapes du process de fabrication. Anne-Sophie Spilmont de l’IFV a présenté ces travaux, qui ont permis de préciser, valider et quantifier un certain nombre de critères pour aider la pépinière lors du tri des plants selon la qualité de la greffe. Les autres axes de travail du projet ont abouti à la rédaction de fiches techniques de conseils pour la préparation, la conservation du matériel et la stratification, à l’élaboration d’une méthode fiable de mesure des teneurs en eau des bois et à la définition de seuils critiques en réserves pour le greffage.

Vers un nouveau schéma de certification des plants ?

Grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes de séquençage haut débit apparues à partir de 2005, les techniques HTS (high throughput sequencing), les chercheurs du projet Vaccivine ont caractérisé la diversité génétique des populations de GFLV (virus du court-noué) au vignoble et ont étudié de façon exhaustive la nature du «virome» (ensemble des séquences génomiques complètes de virus) infectant les vignes en la corrélant avec leur état sanitaire. Chaque cep possédant son propre virome, il est possible de déterminer si un plant est prémuni ou non contre le court-noué (état de résistance induite). « Ces technologies HTS pourraient donc amener une évolution de la certification sanitaire des plants de vigne. Cette approche pourrait aussi être intégrée dans l’étude de l’évolution des virus de la vigne et l’épidémio-surveillance », souligne Géraldine Uriel du Comité de Champagne

Les tylloses, responsables du dysfonctionnement

Les chercheurs du projet Physiopath ont mis en avant le rôle de l’anatomie du bois dans la capacité de la vigne à limiter la propagation de l’ESCA. L’étude de l’interaction entre les propriétés des vaisseaux, le fonctionnement hydraulique et la sensibilité aux agents pathogènes de la vigne a permis de démontrer que le dysfonctionnement hydraulique constaté dans les maladies du bois est dû à la présence de gel (tylloses) dans les vaisseaux conducteurs de sève. Prochaine étape, conclut Chloé Delmas de l’INRA de Bordeaux, déterminer le rôle de l’anatomie du bois dans le fonctionnement hydraulique de la vigne et la résistance à la sécheresse.

Des ateliers pour affiner la co-construction des futurs projets

Le séminaire a été l’occasion de présenter les nouvelles orientations du quatrième appel à projet prioritairement tourné vers le transfert mais aussi vers l’épidémiologie et les sciences sociales. L’organisation d’ateliers participatifs a permis de faire l’état des lieux des acquis dans la lutte contre les dépérissements du vignoble, de ce qui est aujourd’hui transférable vers la profession et de ce qui manquerait. En une heure d’échanges, les techniciens et chercheurs présents ont totalisé près de 300 contributions permettant de lister les besoins de recherche pour le nouvel appel à projet.

- Retrouvez les 17 posters et les présentations sur le site www.plan-deperissement-vigne.fr

- D’autres projets sur les maladies du bois ont été présentés à Euroviti en janvier (synthèse, présentations et articles)

Consultez aussi Tous les articles

7 nouveaux projets de recherche contre le déperissement

Un troisième appel à projets de recherche a été lancé par le Plan national dépérissement du vignoble cette année. Il aboutit aux choix de sept projets qui viennent compléter les recherches déjà engagées. Ils portent sur le sol, les viroses, l’économie… et sur le transfert des connaissances acquises. Les sept projets qui seront financés à hauteur de 1.647M€ par le Plan national dépérissement sur la période 2020 - 2023 s’inscrivent dans la continuité des projets déjà engagés et dans les thématiques qui avaient été définies à l’origine du Plan, les fameux « trous dans la raquette ». Depuis trois ans, les premiers projets ont en effet commencé à apporter de nouvelles connaissances qui méritent d’être approfondies ou qui nécessitent d’être transférées. Le Plan national dépérissement a généré une dynamique dans laquelle la communauté scientifique s’est largement inscrite. Parmi les sept projets labellisés lors du troisième appel à projets, trois devraient donner des réponses transférables rapidement sur le terrain : Bourgeons travaillera sur le lien entre les maladies du bois et l’ébourgeonnage, Jasympt sur le rôle de la jachère dans la lutte contre le court-noué et Solar sur les aspects fertilité du sol et dépérissements.

Les 7 projets sont :

- SOLAR a pour objectif de mieux comprendre les liens entre la fertilité des sols et les dépérissements de la vigne. Il sera mené dans 4 régions viticoles : Beaujolais, Sud Ouest, Provence et Val de Loire.

- MYCOVIR vise à mieux connaître les intéractions entre les virus et les champignons qui sont responsables des dépérissements de la vigne.

- JASYMPT vise à améliorer la lutte contre le court-noué par une meilleure utilisation des jachères et une meilleure compréhension de la symptomatologie de la virose.

- GPGV : le programme de recherche sur le GPGV (GrapeVine Pinot Gris Virus) vise à réaliser un état des lieux de la contamination du vignoble français par cette maladie émergente.

- DECIDEP vise à analyser l'impact technico-économique des pratiques culturales dans la lutte contre les dépérissements afin de créer un outil d'aide à la décision.

- BOU(R)GEONS vise à mesurer l'impact de l'ébourgeonnage sur le développement des maladies du bois. Les essais seront menés en Bordelais, Bourgogne-Jura, Val de Loire, Provence et Alsace

- ATOMIVINE a pour objectif de mettre au point un nouveau test de dépistage précoce et non invsasif des marqueurs du dépérissement.

Pour en savoir plus sur les 14 autres projets de recherche en cours

Consultez aussi Tous les articles

Dépérissement du vignoble, 5 nouveaux projets de recherche

La mobilisation des acteurs de la recherche a porté ses fruits : 5 nouveaux lauréats ont été sélectionnés à l’issue de l’appel à projets lancé en décembre 2017. Les équipes de recherche, parfois nouvelles au service de la viticulture, se répartiront 1,5 million d’euros entre 2018 et 2022 et travailleront sur 3 axes spécifiques : les interactions entre la plante et le sol pour mieux comprendre le lien entre santé de la vigne et qualité des sols ; les leviers socio-économiques nécessaires à l’accompagnement du changement de pratiques viticoles à l’échelle de l’exploitation (contraintes économiques et organisationnelles) ; le transfert de connaissance, notamment en matière de lutte contre la maladie. Les 5 nouveaux lauréats complètent les travaux de recherche déjà engagés depuis juin 2017. Voici les derniers projets retenus :

- Holoviti : piloté par l’Inra de Dijon et l’Université de Bourgogne, en collaboration avec l’Université Reims Champagne-Ardenne, l’IFV, le Sicavac, la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté, les pépinières Mercier Frères. Le projet Holoviti va étudier les interactions entre les microorganismes présents dans le sol et dans l’environnement de la plante (racine, tronc, feuilles) dans des situations variées de dépérissement. Il s’intéressera aussi au système de communication entre les plantes via la mycorhization, c’est-à-dire les champignons du sol en symbiose avec les racines. L’objectif est la mise en place d’outils de diagnostic de l’état de santé d’une parcelle et l’évaluation des bénéfices de la mycorhization.

- Vitirhizobiome : piloté par l’Inra UMR EGFV de Bordeaux en collaboration avec l’Unité de recherche oenologie, le laboratoire Géoressources et environnement, Vitinov. Le projet Vitirhizobiome étudiera le microbiome racinaire de la vigne, c’est-à-dire les communautés de bactéries vivant en interaction avec les racines de la plante pour déterminer leur influence sur le développement du plant de vigne. Le but est de caractériser des situations de sols qui pourraient induire le dépérissement ou au contraire l’éviter et disposer à terme d’outils de biocontrôle adaptés. Ce projet est complémentaire d’Holoviti.

- Epidep : piloté par l’Inra UMR EGFV de Bordeaux en collaboration avec le CNRS UMR EBI (Ecologie et biologie des interactions), les UMR SAVE (santé et agrologie du vignoble) et System de l’Inra, la Chambre d’agriculture de la Gironde. Le projet Epidep s’attachera à comprendre la mémoire génétique des pratiques viticoles et des différents stress auxquels la plante est soumise (stress hydrique, maladies, etc.). A terme, l’objectif est de permettre l’identification précoce de ceps en dépérissement au vignoble et de mieux comprendre l’impact des pratiques. Ce travail de recherche sera mené en synergie avec les équipes des projets Physiopath et Tradévi, 2 lauréats du 1er appel à projets qui étudient la physiologie de la plante et le processus de dépérissement.

- Risca : piloté par l'IFV en collaboration avec l’Inra Bordeaux, Dijon et Versailles, SudVinBio, la Chambre d’agriculture du Tarn, et le GDON des Bordeaux. Ce projet s’intéressera au coût économique et environnemental de la lutte contre la flavescence dorée et testera des scénarios alternatifs de lutte collective. Il s’agit aussi d’analyser les dynamiques des populations de cicadelles et des foyers de la maladie dans les paysages viticoles et de tester de nouvelles méthodes de lutte limitant le recours aux produits phytosanitaires. Ce travail de recherche complète le projet Co-Act, retenu en 2017, mêlant sociologie et biologie face au fléau de la flavescence dorée.

- Test-Eutypa : piloté par le BNIC, Cognac en collaboration avec l’Université de Poitiers, le CNRS UMR EBI, l’IFV. Le projet Test-Eutypa concerne l’étude de la sensibilité des cépages à l’Eutypiose, une des maladies du bois. L’objectif est de développer un outil de détection de la sensibilité des cépages à l’eutypiose. Il complète le projet Tolédé qui s’intéresse aux marqueurs génétiques de l’agressivité de champignons responsables des maladies du bois et à ceux liés à la tolérance de la vigne.

Retrouver les 15 projets de recherche soutenus par la filière dans le cadre du Plan National Dépérissement.

Consultez aussi Tous les articles

Soirée-débat sur les dépérissements du vignoble

Les élèves de BPREA du lycée viticole de Montreuil-Bellay se sont penchés à leur manière sur le dépérissement du vignoble. Le 5 avril dernier, ils ont organisé une soirée débat autour d’ateliers où les participants discutaient devant un plateau de fromages et de charcuteries, et d'interventions de l’IFV, de l’INRA et de la pépinière Mercier. Une ambiance très conviviale qui a accueilli une vingtaine de vignerons….

Les trois ateliers proposaient d’échanger sur le plan national du dépérissement du vignoble (PNDV) et plus particulièrement sur les projets de recherche soutenus dans ce cadre, sur les cépages résistants au mildiou et à l’oïdium et sur les mesures prophylactiques de lutte contre les dépérissements. Sur le premier atelier, Etienne Goulet de l’IFV et directeur technique d’InterLoire a rappelé l’esprit de la création du plan il y a deux ans : « Il est issu de la volonté de la filière de coordonner les actions liées aux dépérissements et d’aborder ces actions sous un angle pluridisciplinaire car les dépérissements ne viennent pas d’une cause mais de différentes causes. Il n’y aura donc pas une solution mais un ensemble de solutions. Il faut une mobilisation d’envergure avec des investissements d’envergure d’où ce plan qui permet, entre autres, de soutenir des projets de recherche ». Etienne Goulet a souligné l’importance du rôle du viticulteur qui doit se mobiliser en se formant, s’informant, en partageant son expérience et en s’appropriant les outils, les connaissances auxquels il accède via les conseillers, les techniciens, les réseaux sociaux, le site web du PNDV...

Des variétés résistantes aux maladies enfin disponibles

L’utilisation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques permettrait une baisse de plus de 80% de pesticides. Des programmes de création variétale par hybridation ont été (re)lancés depuis une quarantaine d’années dans plusieurs pays (France, Allemagne, Suisse, Italie…). Aujourd’hui, 4 variétés issues du programme RESDUR de l’INRA (Floréal, Artaban, Vidoc, Voltis) sont inscrites au catalogue officiel ainsi que 12 variétés étrangères originaires d’Allemagne et d’Italie (Muscaris, Souvignier Gris, Monar, Prior, Bronner, Johanniter, Solaris, Saphira, Pinotin, Cabernet blanc, Cabernet Cortis, Soréli). « Si les variétés RESDUR sont issues d’une sélection polygénique de la résistance au mildiou et à l’oïdium, donc plus difficile à contourner, nous ne connaissons pas la stratégie de sélection des autres variétés ni leur stabilité à la résistance », soulignent Virginie Grondain de l’IFV et Olivier Zekri des pépinières Mercier. La disponibilité de ce nouveau matériel végétal est encore difficile à prévoir pour les prochaines années mais le vin issu de ces variétés peut être commercialisé sans limitation de surface (dans le respect des encépagements prévus par les différentes réglementations …). Les participants ont pu déguster certaines variétés étrangères en s’interrogeant sur leur adaptation en Val de Loire et les changements qu’elles nécessiteront (ou pas) en terme de mode de conduite.

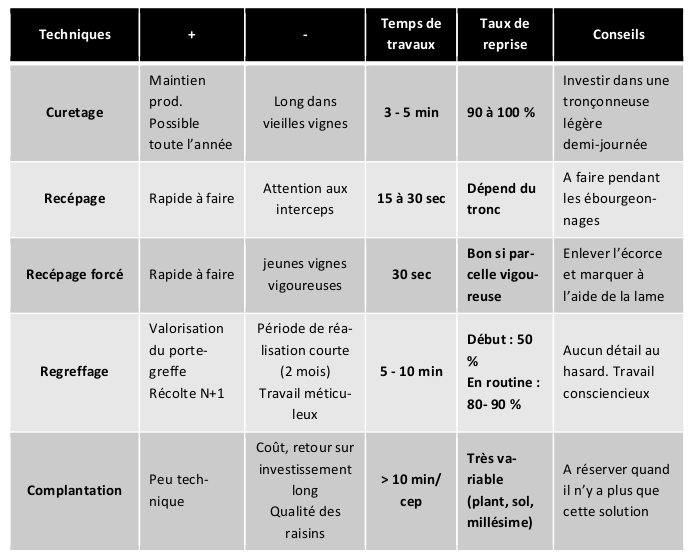

Le recepage moins cher et moins technique que le regreffage

Le recepage, le regreffage ou le curetage permettent de restaurer les souches atteintes par les maladies du bois. Pour renouveler les pieds manquants, deux pratiques sont utilisées : la complantation ou le marcottage conseillé pour les parcelles âgées. Dans ce dernier cas, Didier Vazel vigneron et président de l’ATV 49 remarque l’importance de la fertilisation et de faire descendre le sarment en profondeur pour le faire rapidement remonter droit. Le recepage comme le regreffage permettent de reconstituer en deux ans un cep bénéficiant du potentiel qualitatif initial de la vendange. Mais le regreffage demande plus de technique et une planification des travaux : « une personne regreffe environ 4500 pieds en 3 mois à temps plein, ce n’est pas rien en terme de temps. Il faut compter minimum 5 minutes pour regreffer un cep contre 15 secondes pour un recepage », estime Didier Vazel. Pour faire le choix entre toutes ces techniques, vous pouvez vous aider du tableau comparatif réalisé par l’ATV 49. Les participants se sont enfin interrogés sur l’intérêt du recepage systématique tous les 10 ou 15 ans pour diminuer l’importance des vieux bois, énormes « garde-manger ».

Consultez aussi Tous les articles

Plan national dépérissement du vignoble 2 ans après….

Le plan national dépérissement du vignoble est né en mars 2016, de la volonté de la filière de construire une approche globale et pluridisciplinaire de la lutte contre la diminution des rendements et de la longévité du vignoble. 2 ans après qu’en est-il ? Le 4 avril dernier s’est tenu à Montpellier un séminaire (video) pour faire le point sur les projets de recherche, les collaborations mises en place et les actions conduites dans le cadre du plan. Le premier carnet du plan y a été diffusé.

Au travers du Plan National Dépérissement (PND), plus de 30 actions ont vu le jour depuis 2 ans touchant tant à la recherche, qu’au développement ou au transfert. A l’occasion du séminaire du 4 avril, le premier carnet du plan a été distribué. Toutes les actions y sont présentées sous forme de fiches, des programmes de recherche à la formation, en passant par les innovations pour la surveillance du vignoble ou la qualité du matériel végétal. Ce Carnet permet à chacun de rencontrer les acteurs du vignoble engagés face au dépérissement. Les fiches laissent en effet la parole à ces derniers dans de nombreux témoignages. Des contacts, documents, liens supplémentaires permettent d'approfondir les sujets. Ce carnet propose ainsi aux viticulteurs et vignerons de se plonger dans la dynamique du Plan.

Développer la formation et appuyer l’engagement des viticulteurs

80 % des acteurs de la formation estiment que la prise en compte du dépérissement n’est pas satisfaisante dans l’offre de formation, c’est ce qui résulte d’une enquête menée en mai 2017 auprès de 150 acteurs de la formation. Aujourd’hui, le constat a évolué avec le développement des formations à destination des vignerons, la mise en place de nouvelles formations diplômantes sur la taille et l’implication des chambres d’agriculture dans la formation des conseillers et la création de mallettes pédagogiques. Reste à ne pas oublier les étudiants, les enseignants et les formateurs de lycée viticole ! Par ailleurs, la mise en place à ce jour de 29 réseaux MiVigne va permettre aux 300 vignerons participants d’échanger, de partager leur expérience et de tester des itinéraires techniques. Ces réseaux sont ouverts à qui veut y participer, 10 sont actifs dans tout le Val de Loire.

Vers une marque pour le matériel végétal certifiant le process et l’origine française

Partant du constat de la variabilité de la qualité des plants de vigne et de la mauvaise connaissance du métier de pépiniéristes par les vignerons, la Fédération Française de la Pépinière Viticole lance sa marque « 100% origine française ». Le cahier des charges comprend trois axes fondamentaux : la formation des professionnels à l’ampélographie et à la reconnaissance des pathogènes, le contrôle renforcé des vignes-mères par le producteur, la meilleure lisibilité de l’étiquetage matériel végétal certifié France. D’autres initiatives locales comme celle du Sicavac ont également vu le jour ces dernières années, avec un objectif de renforcer les relations vignerons/pépiniéristes, le contrôle de l’origine des bois de greffons et porte-greffes et le contrôle de la production en pépinière.

De l’importance d’analyser l’état du vignoble

Lutter contre le dépérissement passe par la connaissance précise de l’état du vignoble tant à l’échelle d’une exploitation que d’une région. La DRAAF d’Occitanie a ainsi mis en place une étude sur l’âge et la durée de vie des vignes du vignoble languedocien au travers des données du CVI. Par exemple, l’analyse statistique des vignes arrachées en Languedoc-Roussillon met en avant une proportion relativement importante de vignes de moins de 20 ans, preuve d’une anomalie : sur les 24000 ha étudiés entre 2011 et 2015, cela représente près de 20 % des vignes arrachées et 1000 ha/an ! Il a aussi été constaté une très forte disparité des classes d’âges des vignes arrachées selon les cépages et les départements. Le constat et l’évaluation du dépérissement permet d’anticiper des mesures, d’orienter des besoins et en cela c’est un premier pas vers une solution contre le dépérissement. Une réflexion est initiée dans le Val de Loire pour réaliser un travail similaire à partir des données du CVI.

De nouvelles technologies d’imagerie au service de la recherche

Suite au premier appel à projet lancé par le PNDV, 10 projets de recherche ont été sélectionnés et ont débuté en septembre 2017. Parmi eux, deux font appel à des technologies de haut niveau et peu courantes dans le monde viticole. Pour mieux comprendre le rôle de chaque champignon dans les maladies du bois et leur impact sur les tissus du bois, l’équipe du projet Vitimage a ainsi recours à l’IRM et aux rayons X. Le but de ce projet et de développer des outils de détection et de diagnostic. Ces outils serviront également dans les programmes de sélection et de création variétale pour évaluer la tolérance. L’évaluation et l’étude de nouvelle molécule de lutte est une autre perspective de ces travaux. L’utilisation du synchrotron (accélérateur de particule) permet quant à lui d’étudier l’embolie du xylème sur des plants entiers et la réponse physiologique de la plante au stress hydrique, une des actions du projet Physiopath.

Consultez aussi Tous les articles

La productivité du vignoble comme objectif

Face aux problèmes de dépérissement et de baisse de productivité, l’ATV49 organisait le 22 février dernier une demi-journée technique à Cizay-la-Madeleine (Maine-et-Loire), dans les vignes de Paul Terrien, coopérateur à la cave Robert & Marcel et membre d’un réseau DEPHY.

Le premier point pour assurer un potentiel de production est d’anticiper ses plantations, en cherchant à connaître le potentiel de son sol (vous pouvez pour cela utiliser l’outil E-terroir) pour ensuite raisonner son choix de type de vin et de matériel végétal. Le choix du matériel végétal est la seconde étape. Les cépages résistants sont désormais un levier important pour diminuer les intrants. Outre les 12 cépages résistants inscrits depuis avril 2017 (11 allemands et 1 italien), 4 cépages ResDur INRA sont en cours de validation pour l’inscription définitive attendue pour le premier trimestre 2018 (Artaban noir, Floréal blanc, Vidocq noir et Voltis blanc). Peu sensible aux maladies du bois, le cépage ligérien grolleau offre aussi de vrais atouts en termes de résistance à la sécheresse et aux maladies, comme l’a expliqué Olivier Bouet, vigneron à Beaulieu-sur-Layon (en savoir plus…).

Plusieurs choix techniques

Pour les vignes établies et atteintes de maladies du bois, diverses solutions sont possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Curetage, regreffage, recépage, marcottage ou complantation. Pas simple de faire le bon choix ! L’ATV49 a réalisé un tableau comparatif des principales techniques à mettre en place. « Les maladies du bois ont une dynamique pluri- annuelles. Certaines années les ceps encaissent les attaques de champignons sans laisser apparaître de symptômes ; d’autres années, l’expression de la maladie prend le dessus, les symptômes à motif tigrés apparaissent. Enfin, le cep n’ayant plus assez de bois fonctionnel se défolie et meure d’apoplexie, rappelle Thomas Chassaing, conseiller viticole à l’ATV. Dans ces cas d’apoplexie, un curetage immédiat peut permettre de sauver le pied, mais la période d’intervention est très courte. Si les symptômes sont plus lents, il suffira de marquer le pied pour le cureter durant l’hiver.» L’avantage du curetage est l’absence de perte de production, alors qu’une complantation demande jusqu’à 9 ans pour retrouver une production correcte, poursuit le conseiller. « Mais le curetage est exigeant. Il faut bien enlever l’intégralité de l’amadou pour avoir une reprise en vigueur et en production. » Un pied cureté (3 à 5 min selon l’ATV) revient entre 1,6 et 2,5 euros/cep (main d’œuvre, équipement), contre 10 euros pour la complantation. Le recepage et le regreffage reviennent quant à eux respectivement à environ 0,4 et 3 euros/cep.

Solution plurifactorielle

Pour accompagner les vignerons, les structures de développement du Val de Loire proposent des sessions de formation à la taille poussard durant la saison hivernale et des formations au curetage. Plus de 400 vignerons ont ainsi été formés par l’ATV49 depuis 2010 sur la taille, et 200 sur le regreffage/curetage depuis 2013. « Au-delà des techniques curatives, les bonnes pratiques de taille sont primordiales, pour respecter les flux de sève, et éviter les plaies de taille rases. La solution face au dépérissement est plurifactorielle ! Il ne faut pas se décourager face à l’esca/BDA, chaque cep sauvé est une victoire pour la pérennité des vignobles », termine Thomas Chassaing. La mise en place de groupes MIV (Mobilisation et innovation vigneronne) par les chambres d’agriculture dans le cadre du Plan national dépérissement permet aux vignerons d’échanger sur le dépérissement. Dans le Val de Loire on compte aujourd’hui neuf groupes rassemblant près d’une centaine de vignerons. « Dans le secteur, deux groupes MIV ont été lancés en octobre 2017 sur les problématiques de maladies du bois : un sur le Saumurois, et un en Anjou, avec au total 17 vignerons et des pépiniéristes », détaille Thomas Chassaing.

Consultez aussi Tous les articles

Le soufre, incontournable contre l’oïdium

Le soufre de la vigne au vin : atouts et limites. Voilà le thème de la conférence des œnologues, organisées dans le cadre du Viteff, le 20 octobre dernier à Epernay. Un produit aux multiples atouts, qui a le vent en poupe.

Chaque année, 70 millions de tonnes de soufre sont produites, dont 65 % pour la fabrication d’engrais, 25 % pour l’industrie d’extraction des métaux et 10 % pour les autres usages dont la viticulture et l’œnologie, a rappelé Marco Manfredini, responsable développement œnologie du groupe Esseco, lors de la conférence des œnologues au Viteff. Si l’emploi de soufre devrait progresser dans les années à venir, aucune pénurie n’est prévue. Actuellement, 98 % de la production mondiale de soufre provient du pétrole ou du gaz, et 2 % des mines. Les propriétés physicochimiques sont similaires mais les retours du marché indiquent que le soufre de mine est moins irritant et plus actif contre l’oïdium, évoque Marco Manfredini. Une 3e source existe : le soufre volcanique (île de Java), mais ce produit très pur est extrait dans des conditions peu éthiques… En poudrage ou mouillable pour la vigne, le soufre est un produit multi-sites qui limite l’apparition des formes résistantes d’oïdium. Il a une triple action : préventive, sur la germination des conidies, curative sur les filaments et suçoirs, et éradiquante via le dessèchement des conidies, et la fragmentation et la désagrégation du mycélium, a rappelé Laurent Oudin, chef de marché vigne chez UPL France. « En France, 10 000 à 12 000 tonnes de soufre mouillable sont utilisées chaque année, et 4 000 à 6 000 t en poudrage. Le nombre d’intervention anti-oïdium en France est de 6,5 à 7,5 dont 2,4 à 3 en soufre mouillable soient 6,7 kg ».

Sur 22 spécialités retenues 16 sont exclusivement à base de soufre

Substance minérale présumée à faible risque, le soufre a vu son inscription au niveau européen renouvelée pour 10 ans depuis 2009, et prolongée en mars 2017 jusqu’au 1er janvier 2021. « Le soufre est une substance plutôt simple, abondant, sans LMR et utilisable dans tous les modes de production, ce qui laisse à penser qu’il a un bel avenir, contrairement au cuivre », estime Laurent Oudin. Depuis 2004, l’ensemble du vignoble champenois a vu la pression oïdium augmenter. Dans ce vignoble, la tolérance zéro vis-à-vis de cette maladie, la sensibilité du cépage chardonnay ainsi qu’un sous-dosage de la protection fongicide en vigne étroite a entrainé une augmentation des fongicides, a rappelé Marie-Laure Panon, chef de projet au CIVC. En 2013, l’érosion d’efficacité des traitements a été démontrée pour la moitié des modes d’action : 5 des 9 familles utilisées ont montré des résistances. Sur les 93 spécialités autorisées en Champagne contre oïdium, il n’en reste que 59 après exclusion des produits CMR, 46 pour celles respectant le délai de rentrée de 48 h, et 22 si l’on ne garde que les produits efficaces. Sur ces 22, 16 sont exclusivement à base de soufre mouillable ! « Le soufre est donc à étudier de prêt et à utiliser dans les meilleures conditions », souligne Marie-Laure Panon.

Le soufre ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT

Le soufre n’est cependant pas sans inconvénients. Irritant et avec une forte odeur, il peut entrainer des brulures et des éclatements de baies en cas de forte chaleur, d’où l’intérêt de limiter les doses par temps chaud pour limiter ce phénomène, conseille Marie-Laure Panon. Attention aussi à sa sédimentation au fond des cuves du pulvé et au colmatage/bouchage des filtres et buses : éviter les cuves anguleuses, et bien rincer son matériel de pulvérisation après traitement, conseille-t-elle. Inscrit sur la liste biocontrôle, le soufre ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT, et participe à réduire l’emploi de produits de synthèse comme prévu par EcoPhyto et le dispositif des CEPP. « Nous avons pu quantifier une augmentation de l’emploi de soufre chez nos clients de zones touchées par l’oïdium, en non bio : entre 2012 et 2015, l’IFT produits conventionnels a reculé de 42 % alors que l’"IFT" soufre a progressé de 33 %, explique Vincent Faihy, directeur Technique VITI-CONCEP. La quantité totale de soufre est passée de 32 à 39 kg, avec un poudrage resté à 17 kg mais une progression de 50 % des produits hors poudrage ! » Des essais ont été menés sur les réductions de doses, montrant une perte d’efficacité de 10 à 20 % pour 50 à 60 % d’une dose pleine.

Réduire les doses avec l’effeuillage précoce

Plein d’atouts, le soufre n’est cependant pas le produit miracle contre l’oïdium ont souligné les deux derniers intervenants : « Il faut privilégier une action préventive de qualité, et pourquoi pas renforcer la solution sans intrants comme l’effeuillage précoce. Le tiers à la moitié du soufre poudrage pourrait être remplacé ainsi. Sans oublier les mesures d’analyses de risques avant de traiter, et la bonne qualité de pulvérisation de son pulvé pour traiter moins et mieux. »