Evaluation environnementale des solutions antigel en Loire

Les solutions actives de protection antigel montrent des performances environnementales contrastées, et qui varient différemment selon la fréquence du gel. Malgré leur coût et les contraintes d’utilisation, ces solutions sont souvent nécessaires pour une protection optimale des parcelles les plus sensibles lors d’épisode gélifs intenses.

Les tours à vent se démarquent des autres solutions

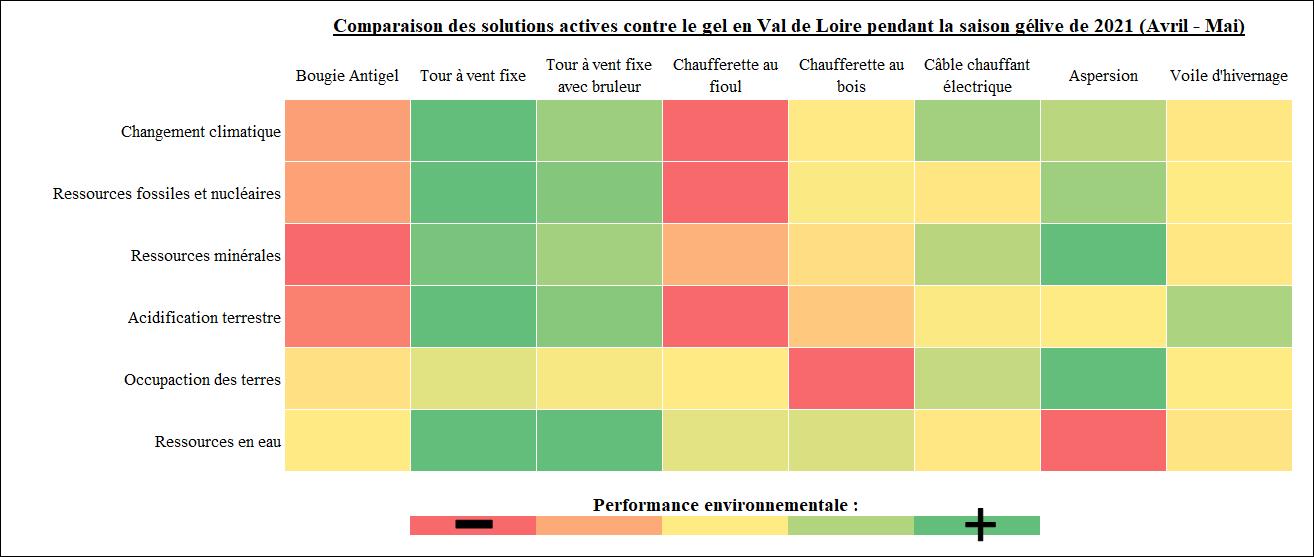

La figure ci-dessous compare les performances environnementales des solutions actives employées en Loire sur 1 ha pendant la période d’avril à mai 2021, printemps particulièrement gélif dans la région. Ces solutions reposent sur différents principes tels que le brassage des couches d’air (tour à vent), le chauffage direct (bougie antigel), le transfert de chaleur thermodynamique (câble chauffant), la réduction des pertes de chaleur par rayonnement (voile), et la protection par aspersion. La comparaison s’appuie sur des indicateurs d’analyse du cycle de vie : la contribution au changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles, minérales et en eau, l’acidification terrestre, et l’occupation des sols.

Les tours à vents fixes montrent la meilleure performance environnementale sur le changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles, l’acidification terrestre et l’utilisation des ressources en eau. Suivies de près par l’aspersion sur le changement climatique et l’utilisation des ressources fossiles, celle-ci présente la meilleure performance pour l’utilisation des ressources minérales et l’occupation des terres. Néanmoins, elle montre la plus faible performance sur l’utilisation des ressources en eau. A l’opposé, les chaufferettes au fioul ont l’impact le plus élevé sur le changement climatique, l’utilisation des ressources fossiles et nucléaires, et l’acidification des terres, suivies de très près sur ces mêmes trois indicateurs par les bougies antigel. Les bougies antigel présentent le score le plus bas sur l’utilisation des ressources minérales. Les chaufferettes au bois montrent la performance la plus faible concernant l’indicateur d’occupation des terres liée à la consommation de bois. Les scores environnementaux des câbles chauffants et du voile d’hivernage sont proches et se situent dans la moyenne par rapport aux autres solutions. Les performances environnementales des solutions éphémères (bougies antigel et chaufferettes au fioul) sont extrêmement variables en fonction de la fréquence des événements gélifs sur une année. L’augmentation de leurs impacts avec l’augmentation des heures de gel est bien plus rapide que les autres solutions. Les solutions pérennes comme l’aspersion et les tours à vent sont les solutions présentant les meilleures performances, notamment lorsque les fréquences de gel sont fortes dans l’année. Ceci est dû à la consommation plus faible en ressources minérales, fossiles et nucléaires, et une combustion moindre par rapport à la surface protégée comparée aux autres solutions. En revanche, l’indicateur de consommation des ressources en eau montre un point de vigilance envers l’aspersion qui nécessite l’utilisation de grande quantité d’eau en fonction de la fréquence d’évènements gélifs.

ABRIGEL : un projet de thèse mené à l’ESA d’Angers

Ces travaux sont menés dans le cadre de la thèse « ABRIGEL » s’inscrivant dans un projet de recherche et développement financé par la région Pays de la Loire, et ont été réalisés au laboratoire GRAPPE de l’ESA d’Angers. La méthodologie multicritère d’Analyse de Cycle de Vie (ACV), référence en évaluation environnementale depuis 2006, a été utilisée pour sa robustesse et son consensus scientifique. La comparaison des solutions actives, allant des infrastructures pérennes aux consommables, est complexe car leur utilisation varie selon différents facteurs (température, humidité relative, vitesse du vent). Un cadre d’analyse a donc été défini, intégrant un mésoclimat et des conditions précises d’activation pour chaque solution, permettant une comparaison sur 1 ha et pour un nombre d’heures de gel défini. Sur la base d’entretiens (viticulteurs utilisateurs des solutions de protection, conseillers, fabricants), une diversité de solutions actives a été évaluée dans le contexte des vignobles de Loire et de Champagne à travers plusieurs indicateurs environnementaux. Pour affiner ces comparaisons, la prochaine étape consistera à intégrer ces solutions dans un itinéraire technique viticole entier, afin d’évaluer leurs impacts environnementaux potentiels au sein des autres pratiques et opérations.

Vincent Baillet et Christel Renaud-Gentié, laboratoire Grappe, ESA d’Angers

Pour en savoir plus, consulter les projets ACV-GEL et ABRIGEL dans l'outil BiblioTech

Consultez aussi Tous les articles

LESSALCO : procédé innovant de réduction de la teneur en alcool

L’évolution des comportements des consommateurs de vin se poursuit ces dernières années, avec une consommation occasionnelle désormais bien installée, et de plus en plus hors repas. Les consommateurs accordent une importance en nette croissance aux notions de fraîcheur et vertus désaltérantes, et un intérêt croissant aux vins à plus faible teneur en alcool. Les opérateurs s’adaptent à cette évolution, tout en étant confrontés à l’augmentation moyenne des degrés alcooliques potentiels des raisins du fait du réchauffement climatique.

Aujourd’hui, différents procédés physiques de réduction de la teneur en alcool des vins sont opérationnels ou sont en cours d’expérimentation pour répondre à la demande des opérateurs. Ces procédés combinent la distillation sous vide, l’osmose inverse voire diverses techniques de nano filtration. Ils sont utilisés soit pour corriger le degré alcoolique du vin (dans la limite de 20% de sa valeur initiale pour rééquilibrer le vin d’un point de vue organoleptique), soit pour désalcooliser partiellement (élaboration de produits à bas degré d’alcool appelés aussi Low) ou totalement le vin (élaboration de produits sans alcool appelés aussi No). Quel que soit le procédé technologique, la capacité à récupérer la fraction aromatique initiale du vin et à minimiser l’impact environnemental sont au centre des préoccupations des concepteurs et industriels.

LESSALCO, nouveau procédé de réduction de la teneur en alcool

L’entreprise CO2 Winery, soutenue par Inno’Vin, cluster de la filière viti-vinicole en Nouvelle Aquitaine, avec l’ISVV (Institut scientifique de la vigne et du vin) - Bordeaux comme partenaire, a développé la solution LESSALCO. Ce projet, démarré en 2021, vise à mettre au point un processus de réduction d’alcool de 0,5 à 2 degrés des vins durant la phase fermentaire tout en préservant les arômes et en maintenant les qualités organoleptiques du vin, avec l’objectif d’une consommation énergétique très faible. En 2023, une phase de développement a permis de mettre au point un prototype fonctionnel, testé en conditions réelles depuis les vendanges 2024, afin d’ajuster les protocoles d’utilisation. Des essais ont été réalisés en particulier au Centre du Rosé. Différentes matières premières ont pu être testées et feront l’objet d’analyses et de dégustations de manière à évaluer les performances du procédé. Les tests se poursuivront lors des vinifications 2025.

Valorisation du CO2 fermentaire

Du fait des propriétés volatiles de l’éthanol, les bulles de CO2 produit par la fermentation alcoolique ont la capacité à « capturer » l’alcool présent dans le vin. Le processus permet d’une part de récupérer le CO2 qui est réinjecté en circuit fermé dans la cuve de fermentation et d’autre part la fraction alcoolique dans une colonne de stripping. Ce processus est répété jusqu’à ce que le taux d’alcool souhaité soit atteint dans la cuve initiale. Il se réalise à basse température, permettant ainsi la préservation des arômes du vin. Cette technique séparative, innovante, est conçue pour fonctionner exclusivement avec le CO2 produit lors de la fermentation.

Au-delà de la problématique de réduction de la teneur en alcool dans les vins, CO2 Winery a pour ambition de développer des solutions techniques pour capter, réutiliser et valoriser ainsi le CO2 fermentaire au chai et dans les vignes. Cette approche s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, permettant aux viticulteurs de réduire leurs achats de CO2 d’origine fossile, et contribuant à l’atteinte des engagements RSE pour ceux engagés dans cette démarche.

En complément :

Consultez aussi Tous les articles

Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir

Le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a pour ambition de favoriser l’installation durable et pérenne mais aussi le développement de l’activité de jeunes vignerons dans des terroirs français d’exception en soutenant des projets respectueux de l’environnement, mettant en lumière des femmes et des hommes, un terroir et des traditions. Le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir se positionne comme un véritable tremplin pour une nouvelle génération de vignerons désireux de s’installer ou de développer leur domaine grâce à :

- Un accompagnement personnalisé : 7 projets sont sélectionnés chaque année et bénéficient d’un coaching par des élèves-ingénieurs de l’Institut Agro Montpellier ainsi que d’une journée de conseil dispensée par des experts métiers.

- Un soutien financier conséquent : Un prix de 50 000€ est attribué au meilleur projet par un jury éminents représentatifs des métiers de la filière vin, suivi de deux autres prix de 20 000€ et 10 000€.

Concrètement, depuis sa création, le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a permis à ses 22 lauréats de :

- Moderniser leurs outils de production : rénover ou construire des bâtiments dédiés à la vinification, à l'élevage et au stockage, mais aussi investir dans du matériel viticole et œnologique...

- Développer leur activité commerciale : aménager des espaces de dégustation et de vente, développer des activités d'oenotourisme, renforcer leur développement commercial...

- S'adapter aux défis du futur : planter de nouvelles vignes avec des cépages adaptés au changement climatique, ou renouer avec le patrimoine viticole local, en réintroduisant des cépages autochtones, parfois oubliés...

La 9ème édition est lancée et les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 décembre.

Chloe Perinet, responsable communication externe ADVINI, Chloe.PERINET@advini.com

Pour plus d’informations sur le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir, voici quelques liens utiles :

- Présentation du concours

- Brochure 2024-2025

- Lien vers les modalités d’inscription à la 9ème édition et téléchargement du dossier de candidature

- Communiqué de presse – ouverture du concours

- Rétrospective des éditions précédentes et focus sur les Premiers Prix du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir depuis 2015

Consultez aussi Tous les articles

Recensement des équipements antigel 2023

Il y a un an, une enquête était lancée à la demande des représentants de la viticulture pour recenser et cartographier les équipements de protection antigel installés sur le vignoble du Val de Loire. Ce travail a permis d’identifier près de 400 installations réparties de Nantes à Blois et protégeant une surface totale de 1.750 ha en 2022 sur les 48.560 plantés.

Cet observatoire des équipements antigel installés sur le vignoble est un projet pluriannuel pour suivre tous les ans l'évolution du parc avec les nouveaux équipements installés (tous types d'équipements, hormis les bougies).

Un recensement, pourquoi faire?

Il a pour objectifs de suivre annuellement les surfaces équipées en Val de Loire, d'éclairer les discussions avec les administrations (Conseils Régionaux par exemple), d'être mis en lien avec les projets R&D en cours sur le gel (projets SICTAG et OPTITAG notamment, et les créations de cartes de sensibilité au gel), éclairer les choix pour les futurs équipements en terme d'emplacement ou de type d'équipement. La collecte de ces informations permet donc d’alimenter les réflexions et projets, pour une meilleure résilience de notre vignoble face à l’aléa gel.

Modalités

Pour tous les vignerons équipés d'installations antigel (tous types d'équipements, hormis les bougies), nous vous invitons à remplir le formulaire dès à présent, à la fois pour vérifier que vos équipements antigel en place en 2022 sont bien déjà recensés et pour recenser vos éventuels nouveaux équipements installés ou en cours d'installation à la veille du printemps 2024. Tous les équipements qui avaient été renseignés en 2022 dans l'observatoire sont déjà identifiés. Il est cependant possible d’y apporter des modifications au besoin.

Pour toutes questions sur le formulaire, vous pouvez contacter votre fédération viticole ou Raphaël SUIRE (chargé de mission climat) au +33(0)247605512 ou par mail (r.suire@vinsvaldeloire.fr).

Consultez aussi Tous les articles

Nouvelles obligations pour réduire l’empreinte carbone des emballages

Le Vinitech-Sifel 2022 consacrait cette année un cycle de conférences sur la thématique de la réduction de l’empreinte carbone dans la filière vins et spiritueux. Au coeur de cet enjeu, le traitement des emballages dont Adelphe est l’une des parties prenantes, en accompagnant les entreprises dans leur obligation environnementale.

A l’initiative des professionnels du monde des vins et spiritueux, associée aux verriers, Adelphe voit le jour en 1993. Depuis cette date, cette structure dédiée accompagne les entreprises de la filière (viticulteurs indépendants et négociants) dans le traitement des emballages, majoritairement constitués de bouteilles de verre. Celles-ci finançant, par le biais d’une contribution proportionnelle aux volumes de bouteille annuels mis sur le marché, les activités de collecte, de tri et de recyclage de leurs emballages, gérées par les collectivités locales. Adelphe jouant le rôle d’organisme financier, à la fois collecteur et distributeur, permet aux entreprises de la filière de répondre à leur obligation environnementale liée à la responsabilité élargie du producteur (REP). Cette obligation, inscrite dans le code de l’environnement, demande aux entreprises d’anticiper la fin de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché, qui seront consommés puis jetés par les ménages.

« En 2021, le secteur des vins, spiritueux et bières a généré, à lui seul, 1.9 Mt (million de tonne) d’emballages (essentiellement constitués de bouteilles de verre), soit 35 % des emballages ménagers collectés sur le territoire national, avec un taux moyen de recyclage de 88%. Le bénéfice environnemental calculé représentait ainsi 2.2 Mt de CO2 évités, l’équivalent d’1 million de voitures en moins sur la route », mentionnait Medhi Besbes, responsable marchés des clients vins et spiritueux, chez Adelphe, lors de son intervention. Ces données récentes illustrent une nouvelle fois le poids et le rôle important de ce secteur dans le cadre de la politique nationale de réduction des déchets.

De nouvelles obligations en matière de réemploi et d’écoconception

Outre les dispositions légales à des fins d’amélioration des activités de collecte, de tri et de recyclage, la réglementation environnementale en matière d’emballage évolue très vite avec de nouvelles obligations. Votée en février 2020, la loi AGEC (loi Anti Gaspillage et pour l’économie circulaire) fixe aujourd’hui de nouvelles obligations réglementaires pour les entreprises productrices d’emballages ménagers, dont les entreprises de vins et spiritueux, en particulier sur les aspects relatifs à l’écoconception et au réemploi, toujours dans l’objectif de réduction des déchets et de préservation de la biodiversité. C’est ainsi qu’à partir du 1ier janvier 2023, les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros auront l’obligation de réemployer 5 % des emballages mis sur le marché par le biais du développement de la consigne, puis 10% en 2027. Cette loi définit également une nouvelle signalétique en matière de tri et impose de nouvelles obligations d’information au niveau de l’emballage. La réglementation évolue aussi en termes d’obligation d’information mentionnées sur l’emballage concernant la recyclabilité, la compostabilité, et les possibilités de réemploi.

L’écoconception des emballages : champ d’action pour Adelphe

Dans son article 72, la loi AGEC a défini également des obligations en matière d’écoconception pour les entreprises mettant en marché des emballages ménagers notamment celle de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception individuel ou collectif, là aussi à partir du 1ier janvier 2023. A ce titre, Adelphe, dans le cadre de ses missions accompagne les entreprises de la filière et encourage les bonnes pratiques en matière d’éco-conception. « Millésime », concours de l’écoconception Adelphe, crée en 2020 en est un outil, récompensant tous les ans une entreprise de la filière. Lauréate en 2021, la Maison Jules Lebègue (33), représentée par Clément Holtz, responsable marketing et développement des ventes témoignait de leur expérience en la matière : « Dans le cadre d’un plan RSE (responsabilité sociétale des entreprises), lancé en septembre 2020, un projet d’éco-conception a vu le jour portant sur une de nos marques. Une analyse de cycle de vie (ACV) a été réalisé préalablement, mesurant les impacts environnementaux de différents critères. A la suite, les éléments constituant le produit identifié (vin, capsule, bouchon, habillage, carton, bouteille) ont été redéfinis en termes de qualité et d'origine, avec comme fil conducteur le moindre impact environnemental : le vin est issu de l’agriculture biologique et produit localement, les capsules sont biosourcées à 100% en fibre de canne, les bouchons sont en liège naturel, le carton comme le papier utilisé pour les habillages sont issus de matières recyclées à plus de 70% et labélisées FSC (bois issus de forêts gérées de manière responsable) et les bouteilles sont légères et fabriquées avec plus de 70% de calcin recyclé ». Selon Clément Holtz, l’un des freins majeurs à cette démarche pour une entreprise de la filière, aujourd’hui, est qu’un produit éco-conçu, vis-à-vis du consommateur final ne constitue pas encore un argument commercial. De son point de vue, aucun cahier des charges présenté par la Grande Distribution n’impose cette caractéristique à leur fournisseur. « Cependant, il semble qu’à terme il soit contraint de le faire », souligne Medhdi Besbes de l’Adelphe. « Par ailleurs, les politiques publiques, via l’évolution de la réglementation, le positionnement favorable des interprofessions et syndicats encourageant leurs adhérents, peuvent être des leviers efficaces pour le développement de tels projets », conclue-t-il.

En complément sur notre site TechniLoire :

- Développer le recyclage et l’éco-conception des emballages : exemple d’un diagnostic, Les Rendez-vous TechniLoire, 22 novembre 2019

Consultez aussi Tous les articles

Qu’est-ce qu’une station météo dématérialisée ?

Une station météo dématérialisée (ou station météo virtuelle géospatialisée) est l’équivalent « numérique » de la station physique que vous avez au fond de votre jardin. Sauf que celle-ci, vous n’avez pas besoin de la nettoyer tous les quatre matins parce que des aiguilles de pin ont bouché votre pluviomètre. Plus sérieusement, il s’agit d’un point virtuel, placé sur une carte, qui restitue une information à haute définition spatio-temporelle. Autrement dit, cette station va pouvoir vous fournir des données météorologiques exhaustives multi-sources (satellites, radars, stations au sol, modèles météo, objets connectés) et extrapolées grâce à des algorithmes. Ces multiples sources combinées permettent d'apporter une information sur tous les paramètres météorologiques nécessaires à une bonne compréhension et anticipation des phénomènes climatiques (pluie, vent, gel, canicules, etc.).

À destination d’un public très large allant de l’exploitant au climatologue, une station dématérialisée donne accès à des données selon différents pas de temps (historique sur un passé récent, temps réel et prévisions). Les domaines d’utilisation sont divers et variés ; le milieu agricole est bien évidemment concerné (INRAE, IFV, Chambres d’Agriculture, Arvalis, etc.), mais l’industrie également (TOTAL, Michelin, etc.).

Fiabilité

Alors vous allez nous dire « oui, mais ma station météo, elle, elle me donne une information fiable sur un point précis de mon exploitation… », et vous aurez raison. En effet, une station physique bien entretenue (cela peut aller jusqu’à un nettoyage bimensuel pour la grille d’un pluviomètre) et étalonnée correctement (par comparaison de mesures) va restituer des données très fiables sur un point donné. L’inconvénient, c’est que pour avoir une idée globale de ce qu’il se passe d’un point de vue climatique sur l’intégralité d’une exploitation, il faut multiplier les installations, et cela peut vite devenir très onéreux (sans tenir compte de la durée de vie limitée de ces mêmes stations). L’avantage du dématérialisé, c’est qu’il est possible de se constituer un réseau de stations virtuelles afin d’élargir et d’optimiser sa compréhension des phénomènes climatique pour zone plus large. Et la robustesse des données issues de ce réseau n’en sera pas moins fiable, même si de petits écarts peuvent être relevés de manière ponctuelle avec des données issues de stations physiques (surtout pour les valeurs extrêmes). Notez que les données sont régulièrement comparées aux résultats de stations physiques de références (stations professionnelles de type Météo France), ce qui permet un contrôle de la qualité de ces données. Pour la pluviométrie, les stations météo dématérialisées fournissent, via les données radars, une excellente qualité de données sur cet indicateur.

Applications

Qu’elles soient issues de stations physiques ou virtuelles, les données météo permettent aux viticulteurs de planifier leurs travaux, comme par exemple le pilotage de la protection phytosanitaire. Au-delà, ces données peuvent également être exportées et ainsi alimenter différents modèles de prévision (risques parasitaires, bilan hydrique, maturation, etc.). Cependant, elles ne remplaceront jamais certains capteurs physiques aux domaines d’application bien particuliers (Exemple : détecteur de température pour le déclenchement des tours antigel ou sonde d’humidité des sols pour l’irrigation).

Pour aller plus loin…

Afin d’en apprendre davantage sur les stations météo dématérialisées, vous pouvez consulter sur l’outil BiblioTech (accès pro)un article de l’IFV rédigé par David LAFOND : D. LAFOND, 2022, Spatialisation fine des risques parasitaires en Val de Loire par données météorologiques “Radar”, Institut Français de la Vigne et du Vin.

Consultez aussi Tous les articles

L’innovation, une préoccupation à Cheverny !

Le 7 octobre dernier, la WineTech et l'AOP Cheverny initiaient un projet de partenariat, expérience originale et inédite en Val de Loire, visant à permettre aux viticulteurs de tester, pendant un an, différentes innovations.

La Wine Tech, fédératrice et créatrice de partenariats

Fédérant aujourd’hui plus de 100 jeunes entreprises innovant dans la filière vin, la WineTech, créée en janvier 2020, participe à l’évolution du secteur viti-vinicole de demain, guidée par les enjeux environnementaux et les nouvelles attentes socio-économiques. Elle met en relation les différentes parties prenantes : viticulteurs, entreprises et partenaires financiers, pour mettre en place des solutions techniques innovantes tout au long de la chaîne de valeur, « de la vigne à la bouteille ». Ce projet spécifique à la filière vitivinicole, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme gouvernemental intéressant l’ensemble des filières agro-alimentaires françaises. Initié par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le secrétariat d’état au numérique, il vise à accélérer leur transformation en profondeur dans un contexte économique mondiale en pleine mutation.

L’ODG Cheverny, précurseur en Val de Loire

Au cours de cette journée, des vignerons de l’appellation ont pu nouer des premiers contacts et échanger avec diverses start-ups, au Village by CA Food Val de Loire, pôle d’entrepreneuriat innovant en agro-alimentaire, situé sur la commune du Controis-en-Sologne. Si l’ODG Cheverny a été choisie comme partenaire, ce n’est pas un hasard. En effet, Vincent Chevrier, fondateur de l’association La WineTech, y est propriétaire du domaine de Montcy à Cormeray (41). Au lendemain d’un conseil d’administration de l’AOP Cheverny, le 18 octobre dernier, son président Michel Gendrier s’est dit enthousiaste du partenariat qui se noue entre l’appellation de 574 ha, rassemblant une quarantaine de vignerons et La WineTech. « Nos vignerons découvrent progressivement les innovations qu’ils pourront tester prochainement dans leurs domaines, et cela crée une vraie émulation ! Beaucoup souhaitent expérimenter un ou plusieurs concepts ou produits, parfois au stade de recherche et développement, ou pour d’autres, déjà en phase de commercialisation », souligne-t-il.

L’innovation dans la filière vitivinicole, un secteur en plein essor

Parmi les innovations mises en lumière : des présentations de domaine avec vue à 360° pour les sites Internet, la création de QR code à apposer sur l’étiquette des bouteilles listant les ingrédients pour répondre aux obligations européennes, développée par « Dans ma bouteille », des puces pour tracer les bouteilles, proposées par « Wine in Block », la surveillance des vignes par drone, commercialisée par « Chouette », une nouvelle solution de robot de désherbage par « Naïo », ou des protections antigel imaginées par « Cloche », liste à titre d’exemples, Michel Gendrier. « Si l’appui de l’ODG Cheverny correspond pour l’heure à la mise en relation entre vignerons et start-ups de la WineTech, afin de faire découvrir les diverses innovations, la concrétisation par des partenariats financiers pourrait venir dans la foulée », précise Céline Rast, l’animatrice de l’appellation. « D’ici l’assemblée générale de l’ODG du 15 décembre prochain, le but est donc de creuser les types de partenariats possibles pour soutenir l’innovation sur l’appellation », termine son président. Preuve du dynamisme de l’innovation dans le secteur vitivinicole, la WineTech prévoyait de recruter 445 personnes, en 2022, comme annoncé lors du dernier Salon Wine Paris, où 30 de ses membres étaient présents.

Consultez aussi Tous les articles

Gestion optimisée du pressurage

Quelle pression ? Quand ? Quel débit ? Combien de rotations ? Comment protéger les jus ? Tant de questions que peut se poser le vinificateur et auxquelles l’Union des œnologues du Val de Loire a tenté de répondre au travers de l’organisation d’une matinée technique en début d’année avec l’intervention de trois experts.

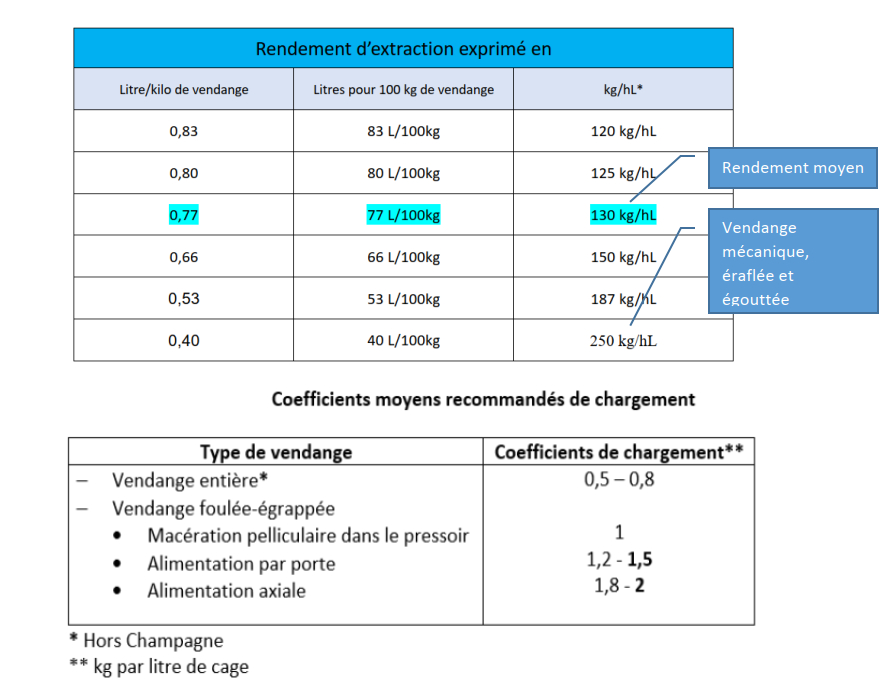

Le pressurage est une phase fondamentale de l’élaboration des vins avec une incidence sur leurs caractéristiques analytiques et organoleptiques. Il répond à 3 objectifs interdépendants : qualité, débit et rendement. La qualité sera fonction de la maitrise de la non-trituration, de l’extraction et de la sélection des jus ; Le rendement, lui sera conditionné par les modalités de remplissage et le débit par un coefficient de chargement adapté au type de vendange. « Le raisonnement du pressurage doit se faire en fonction de différents facteurs : l’épaisseur et la résistance des pellicules, la viscosité et les teneurs en pectine des jus, de la pulpe plus ou moins gélifiée ou charnue, du cépage mais aussi du millésime et de la maturité », introduit Jean-Michel Desseigne de l’IFV.

La qualité du pressurage commence par celle de l’égouttage

« Le but de l’égouttage, qui peut représenter jusqu’à 40% des jus, est de faire sortir les jus libres contenus dans la vendange qui agit comme un filtre de masse. Ce filtre doit être gérer tout au long de l’égouttage et du pressurage », rappelle Pascal Noilet de chez Vaslin Bucher. Un mauvais pilotage entrainera des problèmes de colmatage des drains, augmentera le temps de pressurage (blocage des jus libres) et diminuera la qualité des jus (oxydation). Quand on commence un pressurage il est primordial de ne plus avoir de jus libres pour éviter un effet baleine et des pertes d’extraction. « Des grilles couvrant la cuve totalement côté vendange permettent d’augmenter la surface d’égouttage », précise Jean-Luc Favarel directeur R&D chez Péra. « Les conditions de remplissage d’un pressoir sont aussi essentiels ! Vous pouvez passer 1h de plus à presser si votre pressoir est trop rempli ! Il faut compter environ 2,5% de creux : pensez que sur un pressoir de 7T, par exemple, à 200 kg de vendange près votre pressoir est trop plein et sur un 120 T à 3 T près !», remarque Jean-Luc Favarel.

Quelle pression pendant combien de temps ?

La gestion de la pression et des rotations permet à la fois une action de libération et de filtration des jus mais aussi de régénération du filtre de masse. « La pression doit être adaptée à la porosité du filtre : faible pression en début du cycle et pression élevée à la fin de cycle. Quant au nombre de rotations et d’émiettage, il doit être le plus petit possible et fonction du taux de remplissage et du taux d’asséchement souhaité », explique Pascal Noilet. Afin d’établir un programme de pressurage, il faut savoir à quel moment arrive les jus et appliquer la règle des 2/3 : les jus doivent apparaître au 2/3 de la pression pallier. Par exemple, si les jus apparaissent à 400 mb alors la pression pallier doit être de 600 mb (400X3/2). Si les jus arrivent avant, le risque est de colmater le filtre de masse et les drains ; s’ils arrivent après, le cycle sera plus long avec un risque d’oxydation des jus. Quant au maintien en pression, il doit correspondre au 2/3 du débit maximum. « Si le pallier est trop long, cela est moins gênant d’un point de vue qualitatif mais du temps est perdu du fait d’un faible débit. Si le pallier est en revanche trop court, il y aura alors une perte qualitative et quantitative », souligne l’œnologue. A savoir que Vaslin Bucher propose des formations en E-learning afin d’approfondir vos connaissances sur l’optimisation des phases de remplissage, d’égouttage pour maitriser la turbidité des jus et sur l’optimisation des programmes de pressurage (contact : centredeformation@buchervaslin.com).

Et veiller à la protection de jus !

« En blanc, les jus doivent être inertés tout au long du pressurage et de l’écoulement afin d’éviter la formation de quinone et le brunissement », avertit Jean-Luc Favarel. Et d’ajouter « nous avons réalisé divers essais, notamment sur colombard, qui ont montré que tout le SO2 est libéré en début de pressurage, il n’y a donc plus de protection par la suite. Dans ce cadre, le glutathion a joué un rôle essentiel pour préserver les thiols ». Afin de sélectionner les jus, à noter qu’un débitmètre permet une séparation plus fine, plus précise qu’un conductimètre. « Mais attention à bien le placer à la sortie du pressoir pour éviter le risques d’oxydation ! », prévient-il.

Consultez aussi Tous les articles

Des innovations dans les pressoirs

Programmation, nettoyage facilité, automatisation des cycles, protection des moûts, sans oublier la connectivité. Le marché des pressoirs est dynamique est permet de soutenir l’innovation.

Sur un marché des pressoirs en croissance, malgré un contexte économique tendu, Kévin Sanguy, directeur du département équipements de cave chez Pera-Pellenc reconnait que la difficulté principale reste la maîtrise des prix. Avec 150 unités qui sortiront d’usine française pour 2022, Pera-Pellenc destine les trois quarts de ses pressoirs aux acheteurs français. « Malgré le contexte actuel compliqué et des résultats 2021 chez les vignerons entachés par le gel, nous pensons faire une très belle année 2022 sur les ventes de pressoirs », observe de son côté Yannick Cadot, chef produit pressurage et filtration chez Bucher Vaslin. Derrière ce constat, des ventes soutenues par les aides FranceAgriMer à l’investissement vitivinicole. « C’est un marché porteur et dynamique, sur toutes les régions, avec Cognac en tête. Nos distributeurs ont passé commandes afin d’être certains de pouvoir répondre aux attentes des producteurs dans l’année », poursuit-il. Les investissements des vignerons permettent en partie de valoriser certaines innovations mises en avant par les constructeurs. Chez Bucher Vaslin, c’est notamment le cas du système de drains pivotants qui se montent et se démontent sans outil (brevet Bucher Vaslin, primé d’une médaille de bronze au Sitevi 2021) pour simplifier le nettoyage du pressoir. « Ce système est désormais proposé sur les pressoirs commercialisés en 2022, mais pourra peut-être un jour s’adapter sur des pressoirs déjà en service », précise Yannick Cadot. Autre innovation récente Bucher Vaslin : l’option Maestro pour les pressoirs XPert, permettant d’automatiser l’ensemble du cycle, du lancement du remplissage jusqu’au vidage et lavage. « Cette option est surtout valorisée chez les caves coopératives, pour les pressoirs de 100 à 450 hl. Grâce aux enchainements, le travail en continu aide à gagner jusqu’à 25 % de performance ! Pour les caves particulières, cette option n’est pas encore déployée », détaille Yannick Cadot, qui analyse désormais deux grandes familles de vignerons sur le pressurage : « les caves coop qui travaillent fortement la gestion des flux, avec des systèmes d’automatisation et de sélection des mouts ; et les caves particulières qui préfèrent des machines simples, faciles à utiliser et nettoyer. Pour ces derniers, la gamme Xplus intègre depuis peu l’option Aqua Pulse de rinçage automatique, primée d’un trophée de Bronze de l’Innovation lors du salon digital Vinitech 2020. ».

Suivi à distance et télémaintenance

Chez Pera comme chez Bucher Vaslin, la connectivité est désormais bien installée, permettant un suivi à distance en temps réel des phases de pressurages, ainsi que la télémaintenance. Si l’appli « Winect » assure depuis 2016 le suivi à distance des équipements Bucher-Vaslin, Yannick Cadot souligne que les pressoirs ne peuvent pas être lancés à distance via son Smartphone, « pour des règles de sécurité ». Les données remontées via la plateforme Pellenc Connect servent à optimiser l’emploi de ses équipements et le résultat voulu, poursuit Kévin Sanguy : « Nous avons également deux œnologues dédiés au suivi des remontées d’informations, afin d’aiguiller les utilisateurs qui le souhaitent à tirer davantage de bénéfices de leurs équipements, notamment des pressoirs.». Pour protéger les moûts lors du pressurage, après l’option d’injection d’antioxydants lancée il y a deux ans (option Enoxy+ sur gamme Smart Press), l’entreprise Pera-Pellenc continue dans cette voie, avec bientôt la pulvérisation de bioprotection sur la vendange dès le pressurage, disponible dans les prochains mois. Les pesons de suivi du poids sur les pressoirs seront également proposés de série dès l’année prochaine sur la gamme 150 à 600 hl, dans l’objectif d’optimiser le pressurage, et préserver la qualité de la vendange, souligne le directeur Pera-Pellenc. « L’automatisation vise à la fois des enjeux qualitatifs ou de productivité, selon les objectifs fixés. Nous continuons ainsi d’optimiser le pressurage, ce qui ne signifie pas systématiquement l’accélérer, mais au besoin le ralentir, pour s’adapter à toutes les situations. ».

Consultez aussi Tous les articles

Une campagne de gel, ça se prépare !

Vérification des stocks de carburant, du fonctionnement des équipements antigel, ou de la fiabilité des stations météo. Autant d’éléments à préparer en amont d’une vague de gelée printanière, pour éviter au maximum les déconvenues le jour venu… Le point avec deux présidents de Cuma antigel : François Jamet à Saint-Nicolas de Bourgueil, et Olivier Bellanger à Monthou-sur-Cher.

« Une campagne de gel, comme une campagne de vendange, ça se prépare en amont ! Avec des vérifications à faire plusieurs mois en avance comme le fonctionnement des moteurs et les stocks de carburant, d’autres, quelques semaines avant la période de gel notamment le bon fonctionnement des pompes pour l’aspersion, et enfin des derniers contrôles la veille, comme vérifier les sondes et stations météo…et les piles de sa lampe ! », indique François Jamet, vigneron à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et président de la Cuma des Tours à vent, qui compte une 50e de tours sur la commune. Président de la Cuma Protec’gel dans le Loir-et-Cher (64 tours antigel), Olivier Bellanger vigneron au domaine de la Piffaudière à Monthou-sur-Cher, s’assure que toutes les installations seront en état de fonctionner en prévision du gel annoncé pour le 2, 3 et 4 avril. Pour lui, la seule vraie consigne à suivre, « c’est être sur place lors des nuits de gel, et suivre à chaque instant la situation pour décider quoi faire. » Sur la Cuma, l’entretien des tours est réalisé par la société Filextra, qui a installé la dernière tour début février, prête à fonctionner pour ce weekend.

Multiplier les données de température

Sur la Cuma de Saint-Nicolas, l’entretien des tours est délégué à l’entreprise Maïsa (Saumur). Après 9 premières tours installées en 2002-2003, puis quelques-unes en 2016/17, les 36 tours montées en 2019/20 comportent leurs propres sondes de température associées à un système de déclenchement automatique. Les vignerons de Saint-Nicolas ont aussi investi récemment dans des stations météo, pour un contrôle renforcé des températures. Par expérience, le vigneron du Loir-et-Cher conseille d’enlever systématiquement 3°C aux annonces faites par la météo. « L’an dernier, il y a même eu un écart de 5°C ! Si la météo annonce 2-3°C, nous sommes dans une situation à risque ! ». Derrière chaque donnée de température, il est important de suivre les différences entre la mesure sèche ou humide, poursuit le vigneron. « Les températures annoncées sont toujours données sèches, d’où l’importance de mesurer l’écart entre température sèche et humide, et le besoin éventuel d’allumer des systèmes de chauffage en complément. En plus des sondes qui équipent nos tours antigel, nous avons installé cette année des stations météo avec des alertes reliées aux téléphones, pour ne prendre aucun risque de mauvaise remontée de température. ».

Engagements de prix plus ou moins tenus

Avec l’ensemble du parc de tour Protec’gel fonctionnant au gaz, Olivier Bellanger déplore cette année des « engagements de prix non détenus » de la part de son fournisseur. « Il y aura les volumes, pas d’inquiétude sur ce point, avec 70 t de gaz rentrées par la Cuma. Mais les tarifs ont augmenté de 50% par rapport à l’an dernier, alors que nous avions acté une hausse moins élevée il y a encore quelques mois… ». Avec des tours fonctionnant au fioul, la Cuma de Saint-Nicolas a mis en place un système de gestion du carburant efficace, détaille son président : « Chaque vigneron en charge d’une tour est équipé d’une cuve de 1 000 l, permettant de recharger le réservoir de 450 l intégré au carter de la tour, et ainsi sécurisé par une alarme pour éviter tout risque de vol. Après chaque nuit de fonctionnement, chaque vigneron fait le plein de la tour, puis remplit ensuite sa cuve de 1 000 l sur l’un des deux points de livraison sur la commune, assuré par notre fournisseur à 7h du matin. Même avec des démarrages dès 23 h comme l’an dernier, le stock était suffisant pour faire tourner les tours toute une nuit ! » Un accord a été défini entre la Cuma et son fournisseur de fioul, pour fixer à l’avance le niveau de prix établi selon les cotations quotidienne, poursuit François Jamet. A l’avenir, la Cuma réfléchit également à un approvisionnement en biocarburant pour les bruleurs. « Si des axes d’amélioration sont possibles, c’est sur l’optimisation du démarrage, de l’utilisation des bruleurs et des points de chauffage en périphérie des tours », indique-t-il.

Chauffer en innovant

Avec des températures sous -1°C en température sèche, Olivier Bellanger recommande d’allumer des systèmes de chauffages complémentaires. « Il ne faut pas hésiter à lancer des sources de chaleur, surtout face aux gelées noires qui semblent annoncées pour les nuits de vendredi et samedi. Ici, les vignerons disposent parfois six bougies de 80 l à 30 m de la tour, et certains vont jusqu’à 20 bougies. D’autres brulent des piquets dans de vieux fûts de 200 l disposés également autour de la tour, percés de deux ouvertures au bas en prise d’air pour la bonne combustion. Mais avec des tours en fonctionnement, il convient de recharger régulièrement. L’an dernier, j’ai ainsi passé 3 stères de bois sur une nuit de gel ! Les chaufferettes se développent, mais représentent encore un très gros investissement », reconnait le vigneron de Monthou-sur-Cher. En complément des tours, un nouveau système de chauffage va être testé cette année par François Jamet : une ancienne cuve à fioul de 1500 l, modifiée avec une porte latérale, équipée d’une grille de palox à mi-hauteur, afin d’allumer un feu sur le dessous pour chauffer un lit de silex (150 kg) sur le dessus qui emmagasine des calories, et située à 80-100m d’une tour, côté nord de la parcelle. « Le but est d’avoir une source de chaleur qui dure dans le temps, afin de diffuser plus longuement du chaud au pied des tours, et réchauffer ainsi l’air toute une nuit si besoin », espère le vigneron, qui a arrêté les bougies depuis 2016, « trop chronophages ». En complément des tours, François Jamet est également équipé d’un système d’aspersion en propre, pour protéger 10 ha de vignes. « Notre chef de culture Nicolas, qui a travaillé en maraîchage, a installé avec nous cet équipement en 2017, et en assure le bon fonctionnement. Nous avons 6km de canalisations enfouies, dont 1km entre l’étang et la vigne, tout est hors-gel. Nous testons 2 à 3 semaines avant le risque de gel de fin mars le fonctionnement de l’aspersion, pour éviter d’apporter de l’eau qui augmenterait le risque de gel début avril ! »

Éviter la grogne

Enfin, avec le lancement de la lutte antigel, la grogne de certains riverains est prévisible. « Nous avions organisé il y a deux ans une réunion d’information à Thésée, mais peu de monde s’était déplacé au-delà des vignerons, se rappelle le vigneron de Monthou-sur-Cher. Il serait surement possible de mieux communiquer, mais c’est encore du temps et de l’énergie. Si les gens nous appellent, nous expliquerons pourquoi nous faisons ainsi. Mais souvent, c’est la mairie qui reçoit les critiques. Espérons que les pouvoirs publics nous soutiennent encore sur ce sujet. ». Situés dans une commune encore très vigneronne, les tours de Saint-Nicolas ne suscitent pour l’heure pas de critiques, se rassure François Jamet. « Les gens sont habitués. Nous avions distribué il y a quelques années une information dans les boites aux lettres, et nous communiquons encore dans le journal communal. Sans oublier une petite info passée sur le panneau lumineux d’information dans le bourg en cas de gel. Et tout se passe bien ! » . Un film sur le sujet « Les promesses de l'aube », réalisé sur le Bourgueillois en 2021 par des étudiants docteurs en géographie va d’ailleurs être projeté vendredi 1er avril, au cinéma de Bourgueil et pourra être diffusé dans d'autres appellation afin de vulgariser la lutte antigel auprès du grand public, termine le vigneron de Saint-Nicolas.